автор первой в истории цветной фотографии

История первой цветной фотографии

172 года спустя ученые наконец узнали, как была сделана первая фотография в цвете.

Эдмонд Беккерель создал первую цветную фотографию в 1848 году, но более 170 лет никто не знал, как он это сделал.

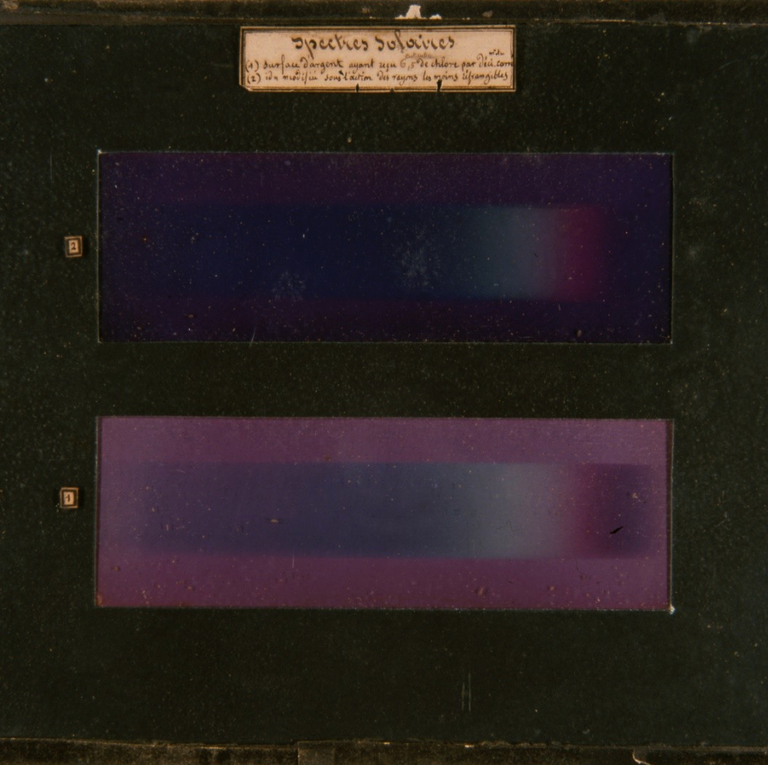

При взгляде на первую в мире цветную фотографию вам может показаться, что в ней нет ничего особенного: всего-то два цветовых градиента на серебряной пластине, будто созданные в графическом редакторе. Но история двух полос разных оттенков фиолетового гораздо глубже и серьезнее, чем вы думаете. Ученые многие годы бились над тем, чтобы понять, откуда на снимке возникли цвета.

Эта первая в своем роде цветная фотография появилась в 1848 году – ее сделал французский физик Эдмон Беккерель в Национальном музее естествознания в Париже. Кстати, Эдмон даже не был профессиональным фотографом. В основном мы знаем его за открытие фотоэлектрического эффекта, который доказывает, что подверженные воздействию света материалы могут генерировать напряжение и электрический ток. Это основной принцип работы современного оборудования, которое функционирует за счет солнечной энергии. Французский физик, кстати, отец Анри Беккереля, который в 1896 году открыл радиоактивность.

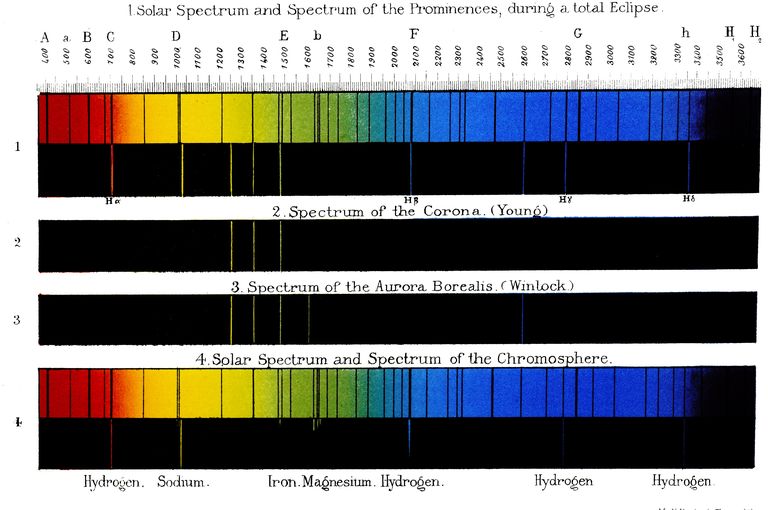

Снимок Эдмона Беккереля изображает солнечный спектр – непрерывность различных электромагнитных волн, которые исходят от Солнца. Более длинные из них, например инфракрасные, имеют более низкий энергетический диапазон, чем короткие волны, такие как ультрафиолетовый или видимый свет. Беккерель называл свои фотографии «фотохроматическими изображениями».

Метод создания изображений был скорее экспериментальным, чем художественным, и совершенно непопулярным. По словам экспертов из Французского национального центра научных исследований, «от него тут же отказались».

Кроме того, Беккерель сделал очень мало снимков, а те, которые сохранились, были слишком чувствительными к дневному свету и «быстро исчезли» – так написано в книге 2014 года «Исследование цветной фотографии: от пленки к пикселям» Роберта Хирша («Exploring Color Photography: From Film to Pixels»). Эти обстоятельства только усложнили задачу для исследователей, поэтому за 172 года никто так и не смог понять, как именно Беккерель сделал свой знаменитый снимок. До недавнего времени.

Вплотную заняться вопросом решили специалисты сразу из трех парижских организаций: Научно-исследовательского центра охраны природы, синхротронной лаборатории SOLEIL и Лаборатории физики тела. Экспертам удалось воссоздать процесс вывода физиком разноцветных снимков. Результаты их исследования были опубликованы в марте в международном издании научного журнала «Angewandte Chemie».

Для того чтобы решить «загадку», команда ученых пересмотрела все гипотезы 19 века, которые объясняли эксперимент Беккереля, и проверили их с помощью современных инструментов и технологий. К примеру, они знали точно: если цвета имели отношение к пигментам, образованным в результате реакции со светом, их химический состав должен был меняться. Однако ни один из современных методов спектроскопии этого не показал.

Еще одно предположение заключалось в интерференции света – процессе, когда две волны накладываются друг на друга, в результате чего происходит перераспределение интенсивности цвета. И если бы, к примеру, пурпурные оттенки на фото были результатом интерференции, то на цветной поверхности изображения должны были быть микроструктуры, причем примерно того же размера, что и длины волн этого цвета. Но электронная микроскопия их не обнаружила.

И только когда группа современных ученых внимательно изучила цветные пластины, они поняли, как Беккерелю удалось сделать фотографию: наночастицы серебра попали на пленку из-за хлорида серебра, содержащегося в серебряной пластине, – она использовалась для захвата изображений. Эти наночастицы очень светочувствительны и по своему действию напоминают фотобумагу, пропитанную хлоридом серебра, которая до сих пор используется для проявления изображений в темных комнатах.

Исследователи предположили, что в зависимости от цвета света (и, следовательно, его энергии) меняется распределение размеров и расположение наночастиц серебра на серебряной пластине. К примеру, там, где может появиться красный цвет, наблюдается рассеяние наночастиц серебра, которое совсем отличается от того, где может появиться синий. Таким образом, пластина может поглощать все цвета света, за исключением цвета, который его вызвал. Подобным образом создается тот цвет, который мы видим.

Так что, можно сказать, теперь дело закрыто. Беккерель сделал первое в мире цветное изображение с помощью обычной серебряной пластины.

Первые цветные фотографии

Ещё каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были чёрно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем широко вошла в жизнь. В этом посте — о развитии цветной фотографии.

На самом деле попытки получить цветные снимки стали предприниматься ещё в середине 19 века, вскоре после того, как появилась фотография. Но изобретателей подстерегало множество технических сложностей. Помимо того, чтобы просто получить цветной снимок, были большие проблемы с правильной цветопередачей. Именно из-за разнообразных технических сложностей широкое внедрение цветной фотографии в жизнь растянулось на более, чем сотню лет. Тем не менее, благодаря усилиям энтузиастов, сегодня мы можем увидеть довольно качественные цветные фотографии 19 и начала 20 века.

«Ленточка из шотландки» — это фото считается первой в мире цветной фотографией. Его показал известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте 17 мая 1861 года.

Впрочем, фотографией Максвелл всерьёз не занимался, и пионером цветной фотографии стал француз Луи Артюр Дюко дю Орон. 23 ноября 1868 года он запатентовал первый метод получения цветных фотографий. Метод был довольно сложен и предусматривал трёхкратную съёмку нужного объекта через светофильтры, а искомая фотография получалась после совмещения трёх пластинок разных цветов.

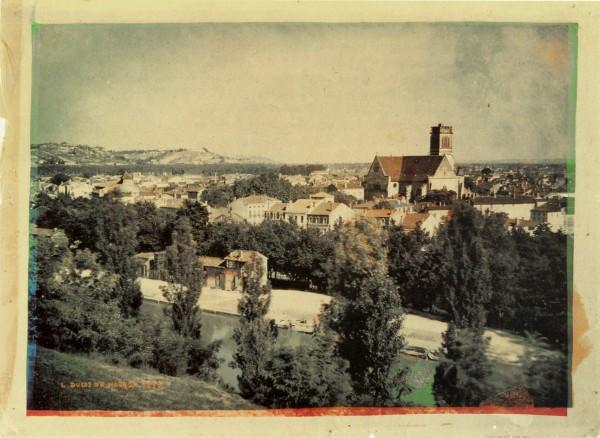

Фотографии Луи Дюко дю Орона (1870-е)

В 1878 году Луи Дюко дю Орон представил свою коллекцию цветных фотографий на Всемирной выставке в Париже.

В 1873 г. немецким фотохимиком Германом Вильгельмом Фогелем было сделано открытие сенсибилизаторов — веществ, способных повышать чувствительность соединений серебра к лучам различной длины волны. Затем другой немецкий ученый Адольф Мите разработал сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к разным участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трехцветной съемки и трехлучевой проектор для показа полученных цветных снимков. Это оборудование в действии впервые было продемонстрировано Адольфом Мите в Берлине в 1902 г.

Фотографии Адольфа Мите (начало 20 в.)

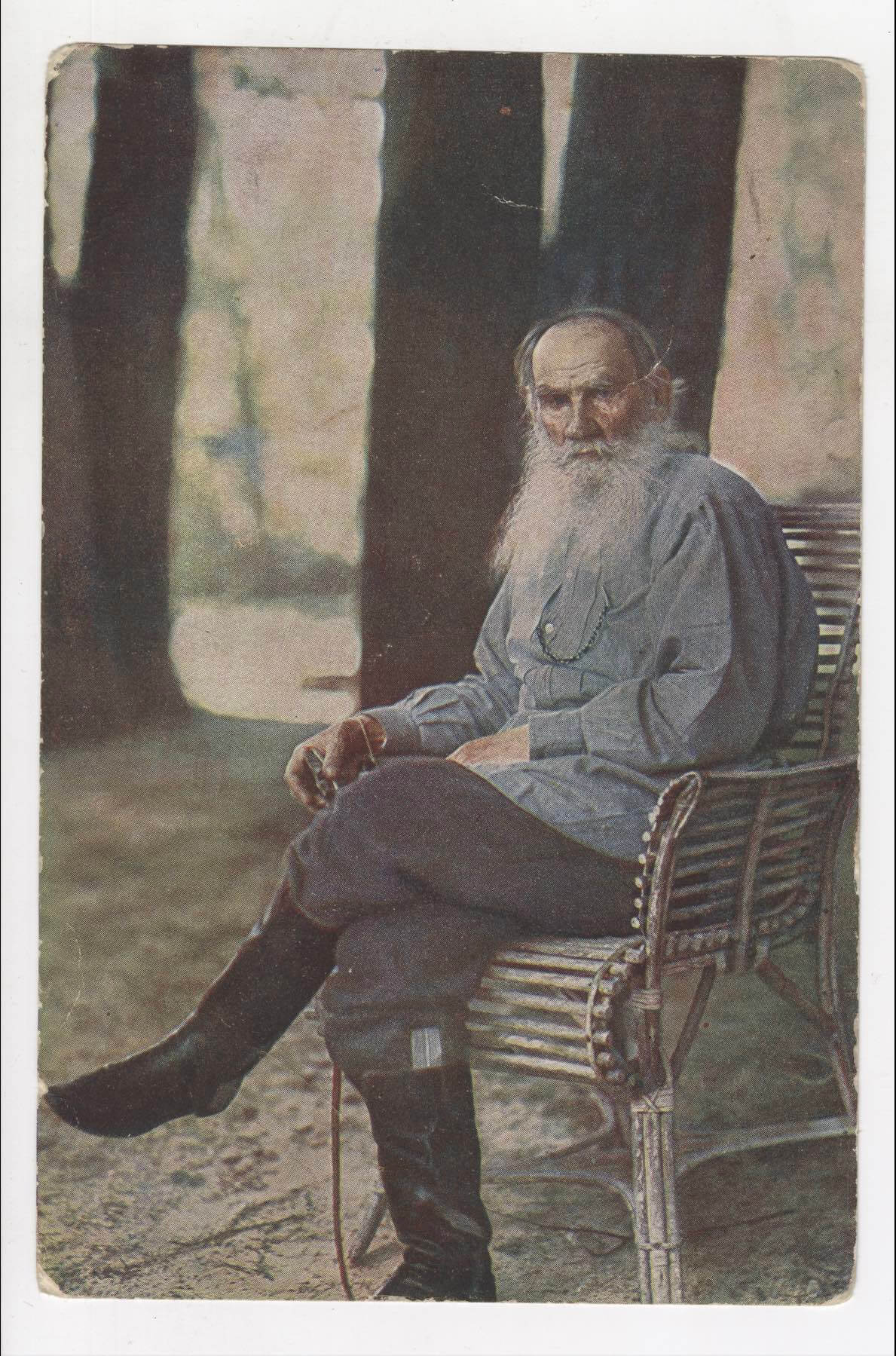

Пионером цветной фотографии в России был Сергей Михайлович Прокудин-Горский, который улучшил метод Адольфа Мите и добился очень качественной цветопередачи. В начале 20 века он объездил Российскую империю, сделав множество превосходных цветных снимков (до настоящего времени дошли около двух тысяч из них).

Фотографии Прокудина-Горского (Россия, начало 20 в.)

Всё же получать одно цветное изображение из трёх было неудобно, чтобы цветная фотография стала массовой, метод нужно было упростить. Этим занялись братья Люмьер, знаменитые изобретатели кинематографа. В 1907 году они продемонстрировали свой метод «Автохром», который позволял получать цветное изображение на стеклянной пластинке.

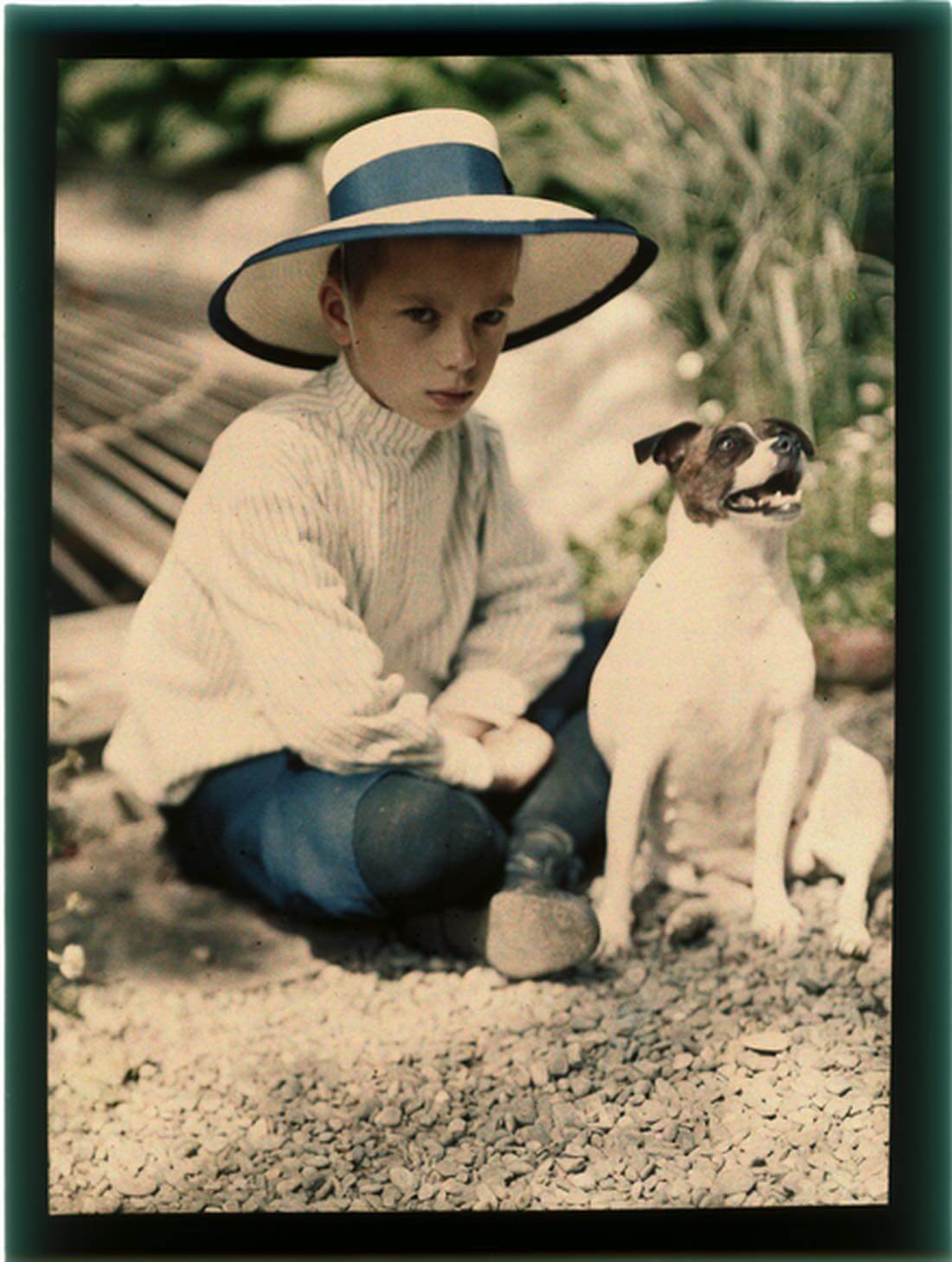

Некоторые из «автохромов» (начало 20 в.)

В течение следующих 30 лет «Автохром» стал основным методом получения цветных снимков для масс, пока фирма «Кодак» не разработала более совершенный метод цветной фотографии.

prophotos_ru

prophotos_ru

Prophotos.ru. Профессионально о фотографии

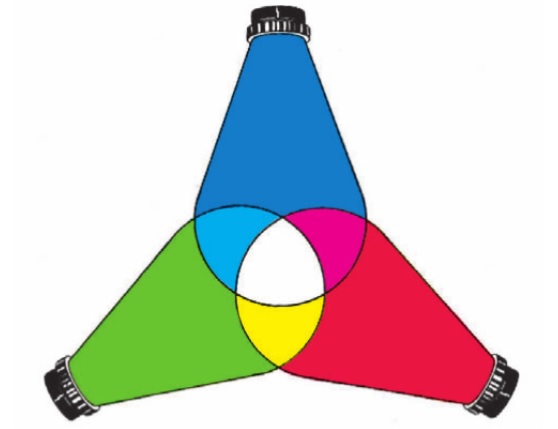

Самая первая цветная фотография была создана Джеймсом Клерком Максвеллом, шотландским математиком и физиком, в 1861 году. Она представляла собой одновременную проекцию трех диапозитивов — красного, зеленого и синего — на экран. Этим была доказана справедливость трехкомпонентной теории зрения и намечены пути создания цветной фотографии.

Первая цветная фотография. Фотограф: Джеймс Клерк Максвелл

16-18 мая, 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р. М. Эвансоном. С помощью Кавердинской лаборатории и могучей фирмы «Кoдак» он сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов.

Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низко чувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей) с чудовищно плохими цветовыми характеристиками, подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров.

Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона-Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было невозможно продемонстрировать цветную фотографию. Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому и к красному цветам.

И все же цветная фотография была продемонстрирована на глазах у всех. Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался в спектре синего цвета. Вместо тройки основных цветов, которую намеривался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов. Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным. Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел.

Технологии ранней цветной фотографии

Эксперименты по созданию цветной фотографии проводились практически с момента появления самой фотографии. Однако широкое применение цвета начинается в 1860-х годах.

Альбуминовая печать

Эту технику в 1850 году изобрёл Луи Бланкар-Эврар. Её преимущество заключалось в способности отображать мелкие детали и осуществлять многократную печать с одного негатива.

Альбуминовую печать можно узнать по гладкой, полуматовой или чуть глянцевой поверхности снимка с приятным тёплым оттенком. Техника допускает раскраску вручную акварелью и анилиновыми красками. Такие отпечатки очень тонкие, поэтому почти всегда монтируются на паспарту или помещаются в альбом.

Метод основан на использовании альбумина, получаемого из яичного белка. Бумагу покрывали эмульсией яичного белка и поваренной соли, затем помещали в водный раствор нитрата серебра. Так бумага становилась светочувствительной. Получавшийся бумажный материал просушивали в темноте, а после совмещали с негативом, чаще всего изготовленным из стекла, выдерживали под прямыми солнечными лучами до тех пор, пока не проявлялось изображение. Финальная стадия процесса — фиксация снимка. Она осуществлялась в специальной ванне с тиосульфатом натрия, который предотвращал дальнейшее потемнение и выцветание. После этого снимок тонировался.

Бромойль

Техника бромойля была изобретена в 1904 году Дж. Э. Роулинзом. Её можно узнать по мягкому матовому изображению, похожему на живопись. Способ широко применялся в первой половине 20-го века фотографами-пикториалистами (pictorialism от pictorial — «живописный»). Техника допускала не только контактную, но и проекционную печать, то есть она не требовала негатива того же формата, что и будущий отпечаток. Полученный отпечаток мог быть окончательным или использоваться в качестве клише для тиражирования снимка.

Бромойль или бромомасляный процесс — позитивная печать, основанная на дублении желатина. Дубление — это обработка желатина фотоэмульсии, делающая его труднорастворимым. Сначала получали чёрно-белый отпечаток на бромосеребряной бумаге. Проявленный снимок обрабатывали в дубящем желатин отбеливателе. Максимальное дубление происходило в наиболее тёмных местах отпечатка, минимальное — в самых светлых за счёт взаимодействия с серебром. Затем металлическое и бромистое серебро удаляли раствором красной кровяной соли и тиосульфата натрия.

После основательной промывки отпечаток клали в тёплую воду, что приводило к набуханию желатинового слоя. Тогда он приобретал способность к удержанию масляной краски в зависимости от степени дубления. На промытый снимок мягкой кисточкой наносилась краска, сильнее прилипавшая к задубленным местам теней и полутеней, в которых до отбеливания содержалось максимальное количество металлического серебра, и не ложилась на менее задубленные светлые участки. В результате на отпечатке появлялось полутоновое изображение, окрашенное в цвет накладываемой краски, и фотограф имел возможность контролировать локальные тона.

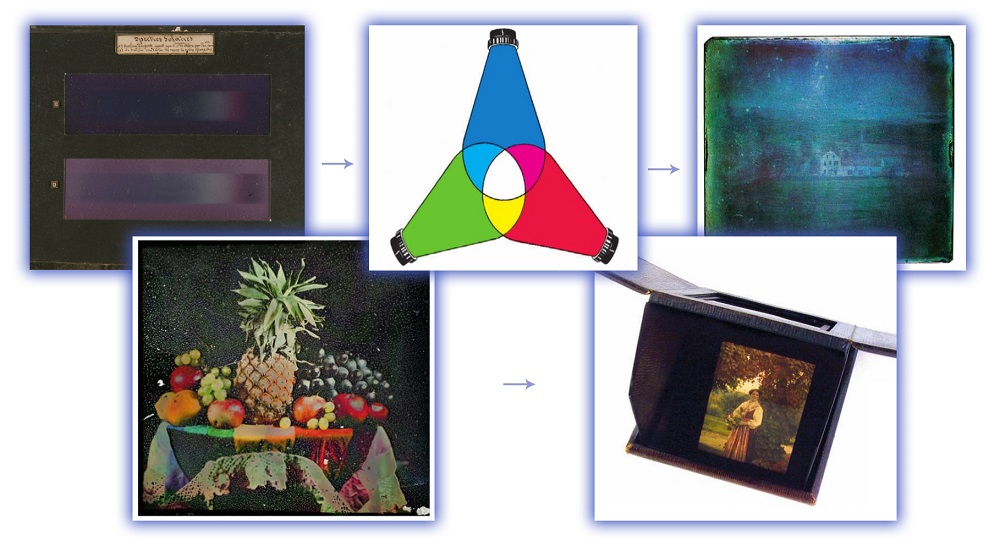

Метод трёхцветной фотографии

Этот метод относится к раннему цвету в фотографии. Он был разработан в 1861 году Джеймсом Максвеллом, а затем последовательно развивался Германом Вильгельмом Фогелем, Адольфом Мите и Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Метод требовал дополнительного оборудования: камеры с тремя объективами, фотофильтров, сенсибилизаторов (веществ, повышающих чувствительность серебряных соединений к свету) и оборудования для совмещения тройных снимков в одно цветное изображение. Предлагаем разобраться со всем по порядку.

В 1861 году Джеймс Максвелл для получения цветного изображения применил три фотокамеры, оснащённые разными цветными светофильтрами — красным, зелёным и синим. Однако получить цветной снимок можно было только при проекции. Дальше важную роль начинает играть фотохимия и развитие сенсибилизаторов.

В 1873 году немецкий фотохимик Герман Вильгельм Фогель разработал состав, чувствительный к зелёному участку спектра. В 1902 году ученик Фогеля, немецкий ученый Адольф Мите вывел сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к другим участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трёхцветной съёмки и проектор для показа полученных цветных снимков.

В 1905 году ученик Мите Прокудин-Горский придумал свой рецепт сенсибилизатора, чувствительного к красно-оранжевому участку спектра, продолжив эксперименты своего учителя. Он использовал чёрно-белые пластинки, которые сенсибилизировал по своим рецептам, а также фотоаппарат собственной конструкции. Через цветные светофильтры синего, зелёного и красного цветов делались последовательно три быстрых снимка — фотографу удалось сократить время экспозиции. С этого тройного негатива изготовлялся тройной позитив. Для просмотра фотографий использовался проектор с тремя объективами. При сложении трёх изображений на экране получалось одно полноцветное.

Автохром

Технологию придумали изобретатели кинематографа братья Люмьер в 1903 году. Основой для изображений служила стеклянная пластина. Их возможно было просматривать только на просвет или с помощью аппаратов, которые изначально выпускались теми же братьями Люмьер.

Сначала на стеклянную пластину наносился картофельный крахмал, гранулы которого предварительно окрашивались в три цвета: красный, синий и жёлтый. Потом накладывался второй слой крахмала, в результате чего получалась вся палитра цветов. Далее — слой светочувствительной эмульсии, после чего пластину экспонировали и проявляли.

Каждый диапозитив на стекле существует в единственном экземпляре. Техника не предполагала моментальный снимок: крахмальные эмульсии требовали длительной выдержки. Поэтому модели должны были оставаться неподвижными долгое время в процессе съёмки.

С 1907 года производство пластин достигло промышленных масштабов: за один день могли выпускать до 6 тыс. штук. Такие цифры означали большую популярность автохрома по всему миру. В России страстным поклонником технологии был дворянин Пётр Веденисов. Он каждую неделю получал из Франции пластины. Фотограф-любитель снимал чаще всего жизнь своей семьи и близких друзей. Серии его фотографий стали летописью уклада жизни дворянства накануне великих потрясений.

Карбо-процесс

Фотографии, полученные благодаря карбо-процессу, отличаются богатством и глубиной цвета. Технология, дающая такие блестящие результаты, была запатентована в 1905 году и требовала от фотографов большого мастерства, времени и усилий.

Сначала делали три бромсеребряных негатива через цветные фильтры. Далее их переносили на желатиновые пигментные листы трёх цветов: голубого, пурпурного и жёлтого. При их совмещении происходила химическая реакция. Желатин обрабатывался в зависимости от попавшего на него света, остатки вымывались. Затем листы друг за другом помещались на лист-основу. При совмещении цветовых матриц получалось финальное изображение.

Сложность техники увеличивала время изготовления отпечатка: на него у фотографа уходило около двух недель. Наибольшей популярностью карбо-процесс стал пользоваться во второй половине 1930-х. Крупные мастера отечественной фотографии, которые не боялись трудоёмкости технологии и часто к ней обращались: Пётр Клепиков, Василий Улитин, Владислав Микоша.

Отпечатки на солёной бумаге

Для изображений на солёной бумаге характерны мягкость и пониженная контрастность. Технология позволяет хорошо прорабатывать цвета. От фотографа требовались скорость и точное понимание предмета съёмки, так как солёная бумага могла храниться неиспользованной всего несколько дней. Необычную бумагу создал в 1834 году Уильям Генри Фокс Тальбот.

Первые опыты изобретателя представляли собой фотокопии, сделанные контактным способом. Тальбот взял бумагу обработанную хлористым серебром, выдержал на свету в течение часа, а затем приложил к ней светочувствительную бумагу, снова обработал светом и получил отпечаток. Для изготовления солёной бумаги он поместил тонкую бумагу высокого качества в раствор поваренной соли, высушил её, далее обработал раствором азотнокислого серебра с добавлением винной или лимонной кислоты. Благодаря химической реакции поверхность листа покрывалась хлористым серебром. Затем бумага была высушена в темноте. На свету она экспонировалась уже до проявления изображения, а чтобы оно не исчезло, лист промывался и покрывался гипосульфитом.

Аристотипия

Это фотографический процесс, основанный на светочувствительности хлорида серебра. Своё название техника получила от типа бумаги, на которой печаталось изображение, — аристотипной (от греч. «аристо» — наилучший), на которую наносилась хлорсеребряная желатиновая эмульсия.

Процесс был изобретён в 1882 году британским химиком, астрономом и фотографом Уильямом де Уайвлесли Эбнеем, а промышленное производство аристотипной бумаги было налажено в Германии уже в 1885 двумя компаниями: Obernetter в Мюнхене и Liesegang Technology в Дюссельдорфе.

Печать снимков почти всегда производилась контактным способом: негатив и фотобумага вплотную прижимались друг к другу эмульсионными слоями, экспонировались при дневном свете через стеклянную пластину.

Коллодион

Этот фотографический процесс был изобретён в 1851 году англичанином Фредериком Скоттом Арчером. Техника произвела революцию в фотографии, так как позволила получать изображения высокого качества, при этом длительность выдержки значительно сократилась.

Процесс основан на применении коллодия в качестве связующей среды для галогенидов серебра, которые наносились на прозрачную стеклянную подложку. Существуют мокрый и сухой коллодионные процессы. Первый, наиболее распространённый, требовал немедленного экспонирования и лабораторной обработки эмульсионного слоя, который терял свои свойства при высыхании. В сухом процессе использовались уже готовые стеклянные фотопластинки, покрытые коллодием. Низкая светочувствительность была непригодна для портретной съёмки, но позволяла долго сохранять свойства эмульсии и делать снимки вне студии — во время путешествий или экспедиций.

С 1884 года началось промышленное производство коллодионовой бумаги, имевшей трехслойную структуру. Между бумагой и светочувствительной эмульсией располагался баритовый слой, который выполнял защитные функции и устранял неровности бумажной поверхности.

Фотохром

Процесс создания цветных изображений на основе раскрашенных фотонегативов с использованием литографических печатных форм. Технология была изобретена Хансом Якобом Шмидтом в 1880-х годах.

Сначала чёрно-белое негативное изображение раскрашивали вручную в соответствии с комментариями и записями фотографа. Затем гладко отполированный литографический камень покрывали тонким слоем очищенного битума, растворённого в бензоле, и экспонировали при дневном свете через негатив. В результате битум постепенно затвердевал пропорционально количеству света, которое проходило через каждую часть негатива. Камень затем ретушировали для более точной передачи цветов, тонов и оттенков. Каждый цвет наносился по отдельности, всего для печати использовали от 6 до 15 камней.

Увидеть оригиналы первых цветных фотографий можно в Мультимедиа Арт Музее, Москва до 15 ноября на выставке «Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860−1970-е годы». В новую выставку вошло 248 работ и слайд-шоу Бориса Михайлова. Научные сотрудники МАММ проделали большую работу, подготовив тексты об авторах фотографий, о событиях, отражённых на снимках, а также об истории фотографических техник, которые использовались на разных этапах развития цвета в фотографии.

Первые фотографии в мире. История фотографии.

Самые первые фотографии в истории

Однажды, фотография остановила мир на бумаге, а сегодня на экранах компьютеров, телефонах и других устройствах. Только в конце 18-го века технологии и знания развились в достаточной степени, чтобы открыть путь к фотосъёмке. Однако прошло несколько десятков лет, прежде чем была сделана первая фотография в мире.

Сегодня любой может сделать фото, вам больше не нужны большие и тяжелые камеры, как в девятнадцатом веке. Вам даже не нужна плёнка. Все, что вам необходимо, это телефон с камерой. Означает ли это, что любой человек может стать фотографом с большой буквы “Ф” – это уже другая история.

Когда появилась первая фотография?

Когда была сделана первая фотография в истории? Хороший вопрос. Первая сохранившееся до наших дней фото датируется 1826 или 1827 годом. Её автор – француз Жозеф Нисефор Ньепс. Фотография известна как «Вид из окна в Ле Гра».

Снимок был сделан на металлической (точнее оловянно-свинцовой) плите, покрытой сирийским асфальтом. У Ньепса было множество попыток сделать фотографии, но методы, используемые для их создания и хранения, не были достаточно хороши, чтобы изображение выдержало даже короткий промежуток времени.

Чтобы правильно снять изображение с плиты потребовалось более 8 часов.

Самое первое фото человека

Первоначально фотографирование было сложным процессом и требовало многочасовой экспозиции. Этот процесс мог происходить только в контролируемых условиях. В 1838 году Луи Дагер, который работал с Ньепсом до его смерти в 1833 году, сделал первую фотографию, на которой можно увидеть человека.

Дагер во время своих испытаний обнаружил, что пластины с покрытием из йодированного серебра после обработки ртутью дают положительный образ. Экспериментируя, он сделал множество фотографий, которые сейчас называются – дагерротип.

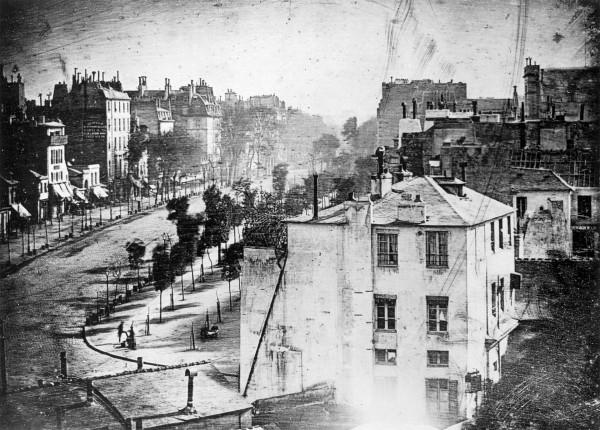

На рубеже апреля или мая 1838 года, установив камеру в окне своего дома в Париже, он сделал исторический снимок. Благодаря использованию различных методов Луи Дагер смог значительно сократить время экспозиции до нескольких десятков минут.

Тем не менее, такой срок был достаточно долгим, чтобы нормально оживленная улица выглядела пустой. Единственная довольно четкая фигура на фотографии – мужчина и чистильщик обуви в левом углу. Другие люди и транспортные средства двигались слишком быстро, чтобы быть запечатлёнными. Фотография называется Boulvard du Temple.

Фотографию, однако, посчитали неудачной. Хотя она пережила две мировые войны, в 1960 году была уничтожена во время … уборки. К счастью, в 1937 году Бомонт Ньюхолл, куратор отдела фотографии в Музее современного искусства в Нью-Йорке, заказал копии до того, как она была выброшена. Поэтому каждая версия этой фотографии, известная сегодня, является лишь репродукцией.

Первая цветная фотография

Первые фотографии были черно-белыми, многие из первых исследователей начали экспериментировать с цветными фото. Но проблема состояла в том, чтобы сохранить полученные цвета.

В 1861 году шотландец Джеймс Максвелл, используя теории, выдвинутые в предыдущем десятилетии различными исследователями, сделал первую цветную фотографию. Чтобы получить цвет, он использовал три цветовых фильтра (красный, зеленый и синий), чтобы сделать три снимка, которые он наложил друг на друга. На фотографии, которую он сделал, изображен разноцветный бант.

Последующая попытка передать цвет на снимке произошла только в 1877 году. Луи Артюр Дюко дю Орон сделал красочную картину “в поле”. На фотографии, сделанной во Франции, изображен собор Ажен. Она была сделана уже в модифицированной трехцветной технике.

Первое цифровое фото

Во время Второй мировой войны вычислительные машины стали превращаться в компьютеры. Так, постепенно, пришло время цифровой революции.

Поворотным моментом стал 1957 год, когда Рассел Кирш сконструировал первый компьютерный сканер, который позволял переносить изображения с бумаги в цифровой вид. Сфотографированный «объект» был трехмесячным сыном Кирша. Изображение имело размер всего 176 × 176 пикселей, потому что память используемого компьютера не позволяла увеличить картинку.

Только в 1975 году появилась первая цифровая камера, которая сохранила фотографию, снятую не на пленке, а в памяти устройства.

Первое подводное фото

Первые фотографии были сделаны в мастерских, где фотографы могли спокойно выставлять композиции в течение долгих часов. Когда развитие фотографической технологии ускорило время экспозиции до минимума, появилась возможность заняться подводной фотографией.

Это была трудная задача, потому что, во-первых, нужна была надлежащая герметичная камера, а во-вторых, под водой темно.

Автором первой подводной фотографии должен был стать Уильям Томпсон, который сделал историческое фото в 1856 году. Но возникла непредвиденная проблема … на этом фото не было ни-че-го. Как раз время экспозиции, отсутствие света и протекающая камера оставили проявленную фотокарточку буквально пустой.

Прорыв произошел в 1893 году, когда Луи Бутан после проведения нескольких экспериментов с различными типами камер и фонариков, наконец, разработал мобильную и прочную камеру, достаточную для того, чтобы иметь возможность делать снимки. Фотография является автопортретом фотографа и сделана под водой на глубине нескольких метров. Для снимка использовалась электрическая вспышка.

Первое цветное подводное фото

Долгие годы пришлось ждать цветной фотографии. Лишь в 1926 году доктор Уильям Лонгли и команда National Geographic сделали первую цветную подводную фотографию в Мексиканском заливе. На фото изображена рыба по имени Один.

Первое фото отредактированное в фотошопе

Сегодня эффекты фотошопа настолько распространены, что мы даже не осознаем, как часто просматриваемая фотография обрабатывается в графической программе.

В 1987 году. Джон Нолл сфотографировал свою невесту по имени Дженнифер на пляже на островах Бора-Бора. Джон был одним из создателей Photoshop, но до того, как эта программа появилась, он получил компьютер под названием Pixar Image Computer. Оборудование, которое стоило больших денег, позволяло манипулировать фотографиями, но его обработка была настолько сложной, что Джон отказался от попыток переделать любую фотографию в нем.

Позже Джон встретил своего брата Томаса, который был программистом. Он работал над компьютерным приложением, позволяющим модифицировать фотографии. Джону настолько понравилась концепция, что он начал убеждать своего брата скорее завершить разработку. В ходе работы над программой он отсканировал фотографию своей невесты и именно на ней братья показывали возможности новой программы.

Так началась эра фотошопа.

prophotos_ru

prophotos_ru