волоки в древней руси на карте

Волоки в древней руси на карте

Вы используете устаревший браузер. Пожалуйста, обновите его, чтобы просматривать современные сайты.

28 января 2015 года

Древнейшие пути – водные. Мыты и волоки

Первым средством передвижения для наших предков были реки. Практически все древние городища, селища, погосты, курганные группы расположены на крупных и мелких реках. Река для славян – транспортная артерия, источник питания, промысла и мистический символ.

Основными древними речными путями восточного Подмосковья являлись реки: Москва, Ока, Клязьма и притоки Клязьмы: Воря, Шерна и Нерская.

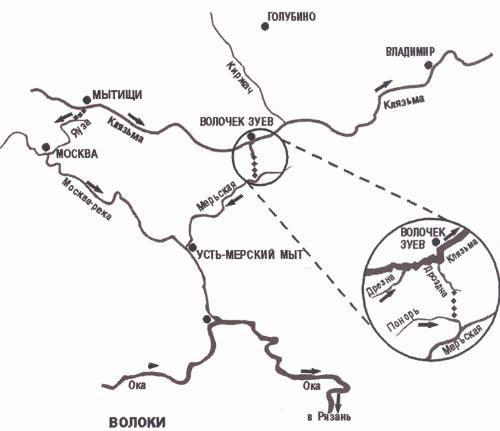

Свидетелями древних речных путей являются известия о волоках. Волоки – пространства или участки суши между судоходными реками, через которые суда переволакивались или перекатывались на катках из деревянных брёвен. Такие места, которые нельзя было миновать в пути, как мосты, переправы через реки и волоки часто использовались властями для сбора налогов и пошлин. Прежде чем продать тот или иной товар, продавец вынужден был уплатить целый ряд пошлин. Надо было платить за взвешивание товара («весчее»), за перевозку по мосту («мыто») и т.д. Продавец, ехавший в город на возах, при переезде через реку должен был платить «мыто» и «костки». На таможенных заставах в середине XV века платили по деньге с воза и с человека «косток» (1). От слова «мыт» или «мыто» произошло название известного подмосковного города Мытищи, т.к. недалеко от него, в районе нынешнего города Королёва был известный волок из реки Яузы в реку Клязьму. Для охраны Яузского мыта был выстроен городок – небольшое укрепление. Яузский волок, был важен, так как суда сокращали путь из Оки в Волгу и обратно. Кроме того, вместо опасного плавания по Оке в районе Мещеры, плыли по населённому и более благоприятному для судоходства водному пути Московского княжества.

Яузский волок, возможно, являлся участком древнего водного пути XII-XIII веков из Великого Новгорода во Владимир на Клязьме. Как сообщают летописи, около 1200 года водным путём из Новгорода во Владимир ездили архиепископ Мартирий, посадник и прочие чиновники новгородские, по требованию великого князя Всеволода Большое Гнездо. «Сему пути от озера Ильменя способствовали реки: Пола, Явонь, с проездом по суше к озеру Селигеру; далее река Селижаровка, Волга до устья реки Держи, последняя до Волочанова, в Волоколамском уезде, Руза, Москва до Волочка, который был где-то между сею рекою и Клязьмою, ведущею до города Владимира» (2). По всей вероятности, речь в данном отрывке идёт именно о Яузском волоке.

В начале XIV века Коломна перешла от Рязани к Москве и стали пользоваться более коротким – около 1 километра, волоком из реки Нерской в реку Ушну. В связи с этим Яузский волок постепенно прекратил своё существование (3).

С XIII века известен на Клязьме волочёк Зуев – в районе нынешнего города Орехово-Зуево. В этом месте осуществлялся волок судов из реки Клязьмы в реку Нерскую и далее в Москву-реку и Оку.

Рис. 1. Карта-схема из работы В.Н.Алексеева (5).

Впервые о волочке на реке Нерской (Мерской) сообщается в Воскресенской летописи в связи с событиями 1209 года. Тогда два рязанских князя Изяслав Владимирович и Кюр Михаил Всеволодович, услышав, что владимирские полки ушли на Тверь, решили напасть на Москву. Но под Тверью владимирцы с новгордцами уладили дело миром и вернулись во Владимир. Великий князь Всеволод послал на Изяслава и Кюр Михаила сына своего Георгия. «Георгий же поиде через ночь противу на Мерску, той бе ему напереди, и быв на Волочке и оттоле уряди Сторожевой полк за реку Клязьму, а сам поиде за ними же, и в раннюю зарю сретошася сторожеве их, и погнаши Юрьевы сторожи Изяславлих и гнаша их лесом секуще я» (4).

Благодаря Волочку Зуеву из Клязьмы по речке Дрозне уходили на юг, затем переносили лодки посуху и попадали в притоки Нерской, а по ним в Москву-реку и Оку. Таким образом через Волочек Зуев осуществлялся кратчайший путь из Владимира в Рязань, центр Муромско-Рязанского княжества. Благодаря этому волоку дорога между Владимиром и Рязанью сокращалась почти вдовое, по сравнению с дорогой через Яузский волок.

С XIII века торговый путь, связывавший Клязьму и верхнюю Волгу, проходил по реке Воре. Суда поднимались по левому притоку Клязьмы – реке Воре, затем по притоку Вори – реке Торгоше. В верховьях Торгоши, возле села Наугольного, проходил волок на реку Кунью, приток Дубны и далее в Волгу.

Торговое значение реки Клязьмы в XII-XIII веках и в XV-XVI веках доказывают клады, обнаруженные вдоль реки. Так, в 1924 г. на левом берегу реки Клязьмы в районе города Щёлково, был обнаружен клад серебряных слитков XII века (6). В 1901 г. в районе деревни Мизиново, находящейся на реке Воре, был найден горшок с мелкими серебряными монетами Ивана III. В 1948 г. в посёлке Успенский Ногинского района, находящегося на реке Клязьме, найдена кубышка с монетами Ивана IV (7).

Интерлюдия о веселых картинках в учебниках истории вместо иллюстраций. Часть 2. Волоки, которых не было, и какие волоки были

Когда пишут, что дорог на Руси не было, то это, мягко говоря, неправда. Дороги у нас всегда были, на них и ставили города. Река — вот тебе дорога и зимой, и летом. На веслах, под парусом — река свезет тонны груза.

А зимой, как встанет санный путь, по ровному льду реки.

На Казанскую, 22 октября, (4 ноября), если в межсезонье по нужде куда выезжали на колесах, то с собой в телегу обязательно клали полозья, чтобы вернуться по снегу. С Козьмы и Демьяна, 1 (14) ноября, реки вставали, и до конца марта ездили по зимнику. К примеру, от Вологды до Тотьмы на санях по льду реки путь занимал меньше суток, а по лесной дороге неделю, а то и дней десять нужно было убивать телегу.

«Трудно сказать, что было ближе русскому человеку, сама река или земля по ее берегам. Он любил свою реку, — никакой другой стихии своей страны он не говорил он в песне таких ласковых слов, и было за что. При переселении река указывала ему путь… Он жался к ней, на ее берегу ставил свое жилье, село или деревню».

(В. Ключевский. Курс русской истории.)

Так и селились на реке, чтобы не на горбу таскать тяжести, не лошадей гробить на худой лесной дороге, а под парусом да на веслах перевозить тонны груза.

Река заменяла дорогу, и давала почти все.

Пригнать плоты по реке — вот тебе изба. Уже в XIX веке практически все леса на тридцать верст вокруг Вологды были вырублены, между тем Вологда, почти сплошь деревянная, по-прежнему строилась, и дрова для отопления домов, для жарких бань исправно привозили реки Вологда и Тошня.

Главное — настоящий русский город — непременно на реке. А уж природа позаботилась — между реками разных бассейнов относительно небольшие расстояния по суше, отмеченный угро-финским топонимом с основой ВОХТ, УХТ, УФТ — Вохтога, Вохтозеро, Вохта (Великая Охта) Вохтенка, Вохтоболка, Вохтома, Вохтюга, Ухта, Ухтомка — (на Белом озере, в Московской и Рязанской областях), Ухтомский Волок, Ухтюжка, Уфтюга (приток Северной Двины и река впадающая в Кубенское озеро с притоком Ухтомица) И — уже понятным нам ВОЛОК.

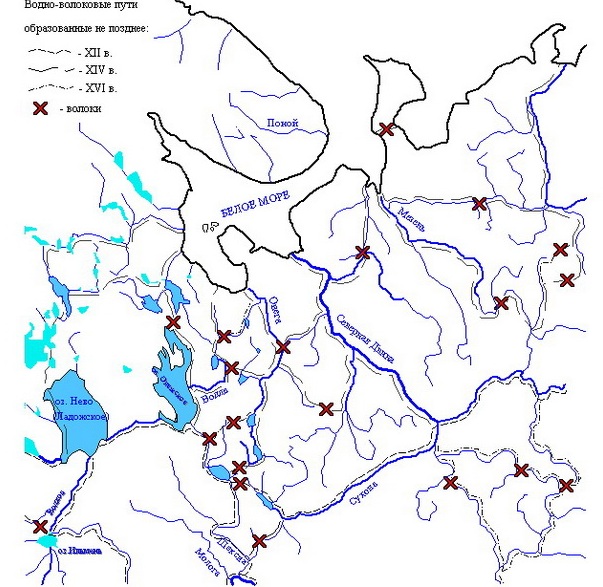

Основные волоки Русского Севера

На этой карте — только основные, достоверно известные волоки Русского Севера.

Кто сегодня помнит волоковой путь, которым ходили мои предки — из реки Юг в реку Молому? (бассейн Вятки, впадающей в Каму, далее — в Волгу). А ведь на водоразделе Молома –Юг через Кайское болото волок был — всего полтора-два километра, и это в межень, а в половодье и вовсе ходили на лодках — из Юга в приток Пушму, оттуда в Волосницу, которая в половодье сливалась с притоком Моломы рекой Кая. И — по речке Куданге по волоку до верховьев реки Пыщуг, которая впадает в Ветлугу (Волжский бассейн).

К примеру, рядом с Вологдой (Грязовецкий район) проходил Лежский волок — расстояние между реками Лежей и Монзой — 10-12 км., а между истоками ручьёв впадающих попарно в Монзу и Вохтогу и еще меньше — от 1 до 4 км.

По рекам Леже и Монзе (приток реки Костромы) проходил торговый древний путь, как и другие, (. Используя волок в верховьях этих рек, люди пробирались с Волги в реки Северо-Двинского бассейна. Этот путь — 325 верст — был более чем вдвое короче пути от города Костромы до устья Лежи через Рыбинск, Мариинскую и Северо-Двинскую системы, составлявшего 691 верста. (736 км.)

В книге австрийского посла в России Сигизмунда Герберштейна рассказывается о пути, которым ехал посол России в Данию Дмитрий Герасимов »(Митя Малый) со своим товарищем Василием Игнатьевым»:

Их путь был такой: они из Москвы добрались до города Переславля, затем на судах двигались по Волге, затем по речке Костроме и её притоку, а оттуда сухим путём семь вёрст «до какой-то речки», названия которой автор не дает. Далее двигались по реке Лежа, впадающей прямо в Сухону. Двигаясь далее по Сухоне, Северной Двине и морем добрались до назначенного пункта. Этот путь был проделан в 1496 году.

Приток Костромы — это река Монза, а какая-то речка — это Вохтога. Этот путь повторили позднее и другие «государевы люди».

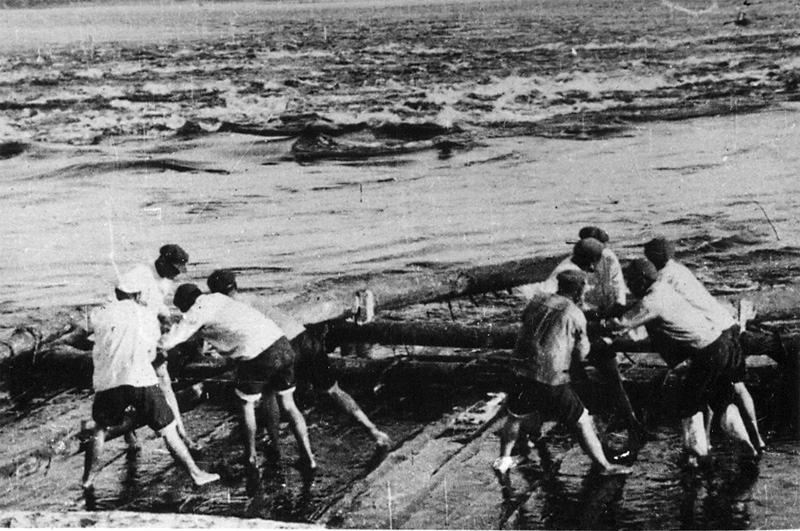

Дикое представление о волоке

Вот только у наших современников представление об этом явлении волок — более чем дикое. Дескать, на колесах и на катках таскали наши глупые предки корабли от одной реки до другой. Появилось несчитанное количество рисунков, иллюстрирующих ПРЕДСТАВЛЕНИЕ малограмотных историков о волоках — относительно небольших расстояниях между судоходными реками.

Особенно много их о так называемом пути «из Варяг в Греки».

И многократно (и безуспешно!) повторялись попытки в реальности воспроизвести эти фантазии

Экспедиция реконструкторов «Нево» (Жавиашвили и Лебедев), 1987 года. Ялы «Варяг» и «Русь», укомплектованные курсантами Высшего инженерно-морского училища со сменявшими друг друга байдарочными группами, присоединявшимися на отдельных участках, совершили под началом Жвиташвили и научным руководством Лебедева за один летний сезон переход от Выборга до Одессы.

Прошли, но — большую часть сухопутного участка маршрута — тот самый волок — они смогли преодолеть только с помощью тяжёлых армейских вездеходов, на которых везли свои суда от озера к озеру. Это при том, что шестивесельные ялы, длиной в 6 метров и массой около 600 килограмм намного меньше и легче лодей и ушкуев купцов.

1994 год, потомки викингов, шведы. Экспедиция «Holmgard» на реконструированном шведском корабле времён викингов «Айфур».

Река Ловать вверх по течению оказалась очень мелководной, и переход через первый водораздел был очень долгим. Далее команда продолжила свой путь по рекам Усвята, Двина и Каспля. При переходе через второй водораздел корабль помещали на простые колёса, которые делались прямо на месте, и тянули к Днепру не по волоку, а просто по современному шоссе, ведущему от Смоленска к селу Каспля).

Катили на деревянном лафете девятиметровое судно — дрокар (ладью) Через каждые 20 минут путешественники делали остановку, чтобы передохнуть и смазать ось лафета. Тянули ладью цугом, взявшись попарно за перекладины, 12 человек. За день команда преодолевала 20 — 25 километров».

И по современному шоссе на «волок» ушёл не один день.

А теперь представьте тяжелые суда по болотам, на брюхе…

На катках? Хрен ли тебе толку от поперечных бревен, утопающих в болотном грунте?

Как это было на самом деле

«В 1818 году из южных губерний России понадобилось доставить к Архангельскому порту для кораблестроения 86,268 пуд. дуба. До Устья-Угольского, селения на берегу Шексны, находящегося в 280 верстах от её устья, или Рыбинска, дуб дошел на судах и зазимовал. Отсюда на протяжении 70 верст дубовые кряжи перетащены были гужем по лесным проселочным дорогам в верховья Вологды, по которой с открытием весенних вод и сплавлены были к Архангельскому адмиралтейству в нарочно построенных барках. По р. Вологде, выше губернского города, в то время много было водяных мельниц, так что для прохода дуба потребовалось разбирать до подошвы семь мельничных плотин. Таким образом, доставка этой партии дуба была выполнена с величайшими затруднениями, а при переправах через некоторые плотины даже с явною опасностью для судорабочих. Дуб прибыл в Архангельск только на другой год и обошелся Правительству чрезвычайно дорого».

(Известия Вологодского общества изучения Северного Края

Выпуск IV. Вологда. 1917)

Поясню — 86 тысяч 200 пудов — это примерно 1 тысяча 400 тонн веса. Соответствует примерно 6 000 бревен, на три, а то и на два корабля (На реконструкцию «Полтавы» в наши дни потрачено 1 800 дубов. На более крупный корабль нужно 3 тысячи дубов)

Перевезти их по суше — на 70 верст — это примерно

2 тысячи 200 саней-дровней, с загрузкой в 40 пудов (два-три пятиметровых бревна 35 см. в отрубе, при плотности дуба 0,69) Три дня пути, как минимум. 600 — 650 кг груза для крестьянской лошадки было весьма изрядно, даже по санному пути. На телеге же — вдвое меньше — 320 — 350 кг. груза, то есть 20 пудов).

То есть — чтобы перетащить этот дуб нужно было, чтобы 300 саней-дровней полтора месяца без выходных таскала этот дуб — 3 дня туда — три дня обратно порожняком за грузом. 13 500 человеко-дней и столько же — коне-дней.

Кормить лошадок надо? В день полтора пуда сена и пол-пуда овса — отдай и не греши. То есть примерно 110 тонн овса и 325 тонн сена.

А еще — кузнецы — тогдашний аналог шиномонтажа, лошадей подковывать. А еще — ночлег для возниц, и кормить их надо — 22 тонны хлеба вынь да положь, согласно пищевым привычкам того времени 1 кг. 200 гр. хлеба в день на мужика. И приварок, ибо всухомятку, на морозе немного наработаешь. На день — 200 грамм мяса, 0,9 литра капусты, 20 грамм муки, 20 грамм соли и крупа для густоты — примерно стакан. (Щи того времени представляли собой жидкую кашу с капустой — свежей или кислой) А значит — 4 тонны мяса, как минимум, ибо ведь и грузчиков надо кормить. И никаких постных дней на тяжелой работе зимой!

Священники были далеко не дураками, и не требовали, чтобы возчики и грузчики на морозе соблюдали пост.

В общем, расходы на перетаскивание были такие — что дешевле было бы эти корабли не из дуба, а из золота строить. Потому, что легче на тысячу верст по воде барку тащить, чем этот же груз 70 верст по волоку.

Для сравнения — на одного бурлака, тянущего барку против течения, приходилось ПЯТЬ ТОНН груза. Одна лошадь, везущая телегу, везла 250-270 килограмм груза. В санях — по накатанной трассе — 600-650 кг. А волок — это водораздел, то есть неизбежно и подъем, и спуск.

Один бурлак — до пяти тонн груза против течения.

А потом, обратите внимание — даже не пытались волоком протащить барки по берегу мимо мельниц — разбирали плотины до подошвы. Почему? Опять же — трудозатраты — разгрузить одно дубовое бревно — килограмм 300 — перетащить на десяток метров — уже семь потов сойдет, а если этих бревен — пять — шесть тысяч?

А теперь представьте — после этого еще и барки тащить?

Любой нормальный человек скажет — Да гори они ясным огнем, эти барки! Дешевле новую построить, чем эту перетащить.

И — так же описывается в летописных источниках преодоление Днепровских порогов — суда разгружали, масксимально облегчая, груз берегом перевозили гужевым транспортом, а суда проводили через пороги, между валунов.

Проводка судов через Днепровские пороги

На этом кормилось множество народу:

«Для поступления в число лоцманов крестьяне как Лоцманской Каменки, так и других селений лоцманской общины выдерживают особый экзамен. Все лоцмана делятся на две статьи; лоцмана первой статьи назначаются для провода через пороги судов (люз, берлин, байдаков), тогда как лоцмана второй статьи — для проводов только плотов. Плата за провод судов взимается обществом по особой, законом установленной таксе, хотя обыкновенно сверх этой платы владельцы судов уплачивают большее или меньшее вознаграждение своему лоцману «за благополучную доставку» судна до места. У пристани с. Лоцманской Каменки обыкновенно зимуют суда, не успевшие во время навигации пройти пороги»

Пробовали через Днепровские пороги ходить внаглую, напролом, не используя знания местных жителей, одним пердячим паром, то есть тупо используя административный ресурс — Приказываю!

Результат –

«… из 300 судов, вышедших из Брянска весной 1737, к Очакову прибыли в исходе августа только 76 судов, из них — 4 дуббель-шлюпки и один кончебас, — с такими повреждениями, что потребовали немедленной починки.

Первый эшелон был отправлен в апреле, последний выступил 1 июня; но на пути судам приходилось претерпевать невероятные трудности.

Спущенные в Брянске суда вооружались на Десне, переходили в Днепр и следовали безостановочно до Кайдакского порога.

Здесь их на значительном расстоянии волокли по берегу на медведках и только после третьего порога спускали на воду.

В Неясыти все суда приходилось вновь разгружать и по особому помосту волочить сажен 30, после чего их уже окончательно спускали на воду, нагружали и вели до устья.

От такого плавания подводные части судов приходили в полную негодность».

Проводка плотов через Днепровские пороги

То есть еще раз подтвердили давно понятное — волочить судно по берегу — самый надежный способ превратить его в дрова.

Но, если за дело брались профессионалы-лоцманы, то риск приближался к нулю. Так они провели в 1785 году через все пороги большую царскую флотилию Екатерины Великой, 80 судов, которые плыли от самого Киева в новый город Херсон.

Лоцманская проводка судов и плотов с лесом существовала до постройки Днепрогэса, плотина которого подняла уровень воды и скрыла пороги.

Продолжение следует.

Читайте далее — Давным-давно известный, старый-престарый секрет волоков.

Как функционировали волоки в древней Руси

Но все это рассуждения. А есть ли примеры столь протяженных конных путей в древности? Да сколько угодно. На рубеже 13 и 14 веков немецкие гости не сильно заморачивались с малыми реками, а ехали из Смоленска прямо в Витебск, а то и в Полоцк на лошадях. Об этом нам говорит грамота рижан витебскому князю 1300 года: «И се ныне 5-ю обиду поведываем. Как то Немчи послали свое коне из Смоленьска у Витебеск, то ты, княжо, тые коне [266] обизрел и улюбил еси одиного коня, — тъи конь был Герлахов, — то ть ты его хотел без измены; тыи людье рекли: княжо, мы коня не дамы, ни продамы его, не смеем — конь Герлаков. И ты, княжо, давал еси на кони 10 изроев, и они не взяли; то ть ты рекл, княжо: даите вы мне конь, я вас провожю из Смоленьска и сквозе Касплю Лучаны, хочю проводити с коньми и до Полотьска; то ть дали тобе конь по твоему слову. Княжо, дал жо еси пристав своего человека Прокопию, и пріехал Прокопии к Смоленьску, тои первое и дали ему скорлата порт жо чаторъ; Прокопьево слово такъ: у которыи день вы будете готови, я с вами готов буду. В тыи жо день по его слову приготовилися есме были и рекли есме Прокопии: се мы готови, поедимъ; Прокопиево такъ: не могу я из света во тму ехати. Прокопии на конь свои усед поехал у Витьбеск, а нашю братью попустил.»

В 11 веке князь Владимир Мономах на конях ездил из Чернигова в Смоленск, из Смоленска гнался за полоцким князем Всеславом Чародеем до Лукомля.

Еще раньше, собираясь в набег на Великий Новгород, киевский князь велел мостить мосты и ремонтировать дороги: «И сказал Владимир: «Расчищайте пути и мостите мосты», ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся.»

Так что получается параллельно водному пути из Киева в Великий Новгород, всегда существовал и конный путь. И конечно же купцы выбирали тот путь, который был наименее продолжителен и более дешев. Где удобно было плыть по рекам, плыли по рекам. Где удобнее везти товар на телегах, пользовались конным транспортом.

Видимо по тому же принципу функционировали и волоки в Волгу. Для перевозки грузов по волокам использовалась сила лошадей. А суда по волокам в летописное время и вообще никто не таскал.

Используемые материалы:

1. Проект ХРОНОС, исторические источники, Повесть временных лет. (Прозаический перевод на современный русский язык) Публикуется в переводе Д.С.Лихачева.

2. Проект ХРОНОС, исторические источники. Константин Багрянородный Об управлении империей. Перевод Г.Г.Литаврин.

3. Смоленские грамоты 13-14 веков. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР Р.И.Аванесова. Издательство АН СССР, Москва, 1963 г.

4. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ВОСТОКА И ЗАПАДА. Ок. 1300 г. Грамота Рижан к витебскому князю Михаилу Константиновичу. Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. X. СПб., 1861—1863. Стб. 633—636. (Сообщена А. А. Куником) Текст воспроизведен по изданию: Промышленность Древней Руси. Приложения. СПб. 186.

Волоки Северо-Восточной Европы

Существовали волоки из рек Обноры и Костромы в Сухону. Там мы видим древние города Любим и Буй. Вероятно существовали и другие волои, которые связывали Унжу и Сухону, Вяку и Сухону, Вятку и Каму, Каму и Вычегду, Каму и Печору, Вычегду и Печору. Почему-то историков мало интересуют волоки Северной Руси. Проблема эта, на мой взгляд, изучена явно недостаточно. Заинтересовавшись этой проблемой, я стал собирать фактический материал в виде древних летописных текстов, древних и современных карт Мирового водораздела Каспийского моря и Ледовитого океана, космоснимков и фотографий, которые предлагает Google, фотографий, которые помещены на различных порталах и сайтах. То, что я нашел, буквально ошеломило меня, и мне захотелось поделиться собранными фактами с другими. Так родилась идея написать эту электронную монографию.

Корабли тогда были небольшими. Они ходили под парусом и на веслах. Древние мореходы не боялись на них выходить не только в большие озера (Ладожское, Онежское), но и в открытое море. Известно, что жители побережья Белого моря на таких кораблях ходили на Новую Землю (Матку) и Шпицберген (Груманд).

Слабые и миролюбивые роды и племена тогда уходили подальше от водных магистралей и волоков, спасаясь таким образом от рабства. Иные, напротив, объединялись и строили крепости, вместе отбиваясь от варяжских гостей. Сильные и организованные местные жители сами нападали на варягов и грабили их.

Энтони Дженкинсон, первый официальный посол Англии в Москве в описании своего «Путешествие из Лондона в Москву в 1557—1558 гг.» писал: «Суда, называемые насадами, очень длинны и широки, крыты сверху и плоскодонны; они сидят в воде не более, как на 4 фута и поднимают 200 тонн; на них нет никаких железных частей, но все сделано из дерева; при попутном ветре они могут плыть под парусами. В противном случае из многочисленных имеющихся на насадах людей иные тянут их, обвязав вокруг груди длинные веревки, прикрепленные к насаду, иные же отталкиваются длинными шестами. На Двине очень много таких судов; по большей части они принадлежат вологжанам, ибо в этом городе живет много купцов. В зимнее время русские ездят на санях и в городе и в деревне, так как дорога крепкая и гладкая от снега; все воды и реки замерзают, и одна лошадь, запряженная в санки, может провезти человека до 400 миль в три дня; но в летнее время дороги покрыты глубокой грязью, и путешествие очень тяжело.» Прибыв морем из Англии в Архангельск, Дженкинсон до Вологды добирался на описанной им насаде, в Вологде дождался зимы и по зимнику через Грязовец, Пречистое, Данилов и Ярославль ехал в Москву, где имел аудиенцию у Ивана Грозного. Балтийское море тогда контролировали Шведы и Датчане, и попасть в Россию из Англии можно было только через Архангельск.

Такие корабли у русских поморов назывались кочами. На носу устраивалась обязательно скульптура, чаще всего коня, так как корабль для варягов был «морским конем». Когда Петр I приехал в Архангельск и привез голландских мастеров строить морские корабли по европейскому образцу. Поморы смеялись и крутили пальцем у виска. Дело в том, что кочи, когда их зажимало в арктических морях льдом, не ломались, а выдавливались на лед. Лед же в Баренцовом море дрейфует в Атлантику и, рано или поздно, но выносит в чистое от льдов море. На знаменитых европейских каравеллах такое невозможно: каравелла, зажатая во льдах, лопнет, как яичная скорлупа. Но Питер преклонялся перед западом и все русское ему претило. Да и по северным морям плавать он не собирался. А шведов бить было сподручнее на кораблях европейского типа.

Вот так поморские кочи выжимало льдом, благодаря чему мореходы оставались живыми и не боялись плавать в арктических льдах. Именно поэтому русские первыми проложили морские маршруты в Арктике и первыми обогнули Чукотский нос, доказав, что Америка с Азией разделены проливом. Жаль только, что пролив этот незаслуженно носит имя Витуса Беринга, а не Семена Дежнева.

Не тщеславные русские люди, не в пример европейцам. Так было раньше, так есть и сегодня. Кто-то считает это недостатком русской нации, а я считаю главным ее достоинством.

Так выглядела крепость на одном из Северных торговых Путей, ее хозяева контролировали движение купцов по одной из бесчисленных рек севера, которая в своих истоках заканчивалась волоком.

Мощные крепостные стены и башни говорят о том, что не только купцы могли появиться на реке. Варяжские гости не брезговали и разбоем. А позже по северным рекам частенько шастали и новгородские ушкуйники (разбойники).

Ярославль. Волковский театр построен на месте древней крепостной стены. Это первый театр в России. Когда-то с нами студентами Ярославского пединститута в этом здании проводили уроки актерского мастерства профессиональные актеры Волковского драматического театра. О крепостной стене на месте театра мы тогда ничего не знали..

Ярославль возник намного раньше, чем в нем появился Ярослав Мудрый. В устье реки Которосль не мог не появиться город-крепость в одно время с Ростовом Великим. Ростов Великий был в истоках Которосли, он был религиозным центром Мерянского союза племен. А Новгород, который позднее переименовали в честь Ярослава Мудрого, был основан как крепость, защищавшая вход в Которосль.

Свободолюбие ярославцев проявилось еще раз уже в 1918 г., когда в этом городе вспыхнуло Зеленое восстание против диктатуры большевиков. Восстание охватило не только город, но и сельскую местность. Бабушка рассказывала мне, как мой дед участвовал в этом восстании.

Великим городом был Ярославль с древнейших пор. Посмотрите, сколько храмов было в нем! Он играл большую роль, контролируя водный путь в г. Ростов Великий. По Волге из Ярославля можно было попасть в город Булгар, в государство Хазар, в Каспийское море и далее в Персию. По реке Мологе, используя волок, попадали в Новгород на Ильмене, по Шексне на Белое Озеро, в Ладогу, в Финский залив в Онегу и в Сухону, из которой путь лежал в Северную Двину и в Белое море. По реке Костроме из Ярославля попадали в Сухону. На бойком месте расположен Ярославль.

В то время по внешней периферии города также угадывается какое-то укрепление, уж очень прямолинейна граница города. Возможно вдоль этой границы были крепостной ров и вал.

Я думаю, что вовсе неслучайно то, что рукопись «Слово о полку Игореве» нашлась именно в Ярославле, а не в Новгороде на ильмене. В Новгороде на Ильмене сколько не копают, а кроме бытовых записок на бересте ничего подобного до сих пор не нашли.

Вот бы покопать в Ярославле!

Крепость в Новгороде на Ильмене. Она явно уступает по мощности башен бывшей крепости в Ярославле, уступает и по толщине стен. Да и выглядит она какой-то уж очень не древней, незамысловатой.

Центральный храм в Новгороде на Ильмене. Новгород на Ильмене наверняка в истории Руси сыграл тоже важную роль, так как он контролировал речной путь по Волхову, но он не был Господином Великим Новгородом, не мог им быть всилу своего географичееского положения. Уж скорее Псков был центром Западной Руси.

Крепость в Ростове Великом. Чувствуется, что когда-то этот город был великим. Такие стены и башни в Новгороде на Ильмене никогда не строили.

Ростов Великий. Кремль.

Так выглядит храм в городе Белозеро. Величием веет от этих колонн, лепнины. В захолустьях, думаю, такие храмы и тогда не строили.

Старинный храм в Новгороде на Ильмене. Слабоват он для Господина Великого Новгорода. И якобы митрополичьи палаты в Новгороде на Ильмене выглядят хуже, чем в Ярославле (см. справа).

Митрополичьи палаты в г. Ярославле. Построены в XIV веке.