ветряная оспа гангренозная форма история болезни

Ветряная оспа гангренозная форма история болезни

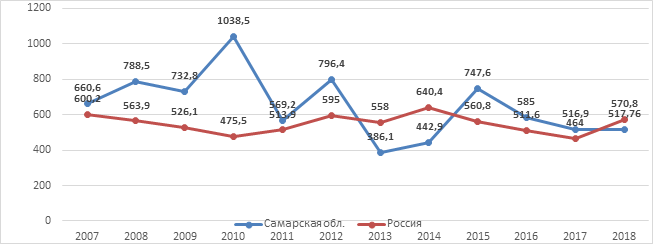

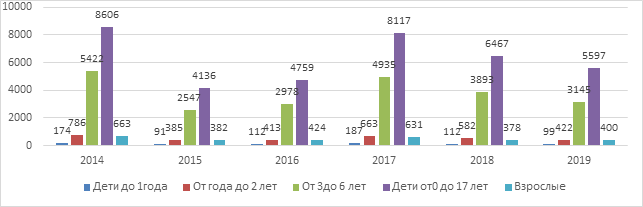

Ветряная оспа не теряет своих позиций по частоте распространения и величине экономического ущерба. В 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 837 829 случаев ветряной оспы. Показатель заболеваемости составил 570,76 на 100 тыс. населения при сохранении тенденции роста среднегодовых показателей. Большинство заболевших (94,4%) – дети, при этом наибольшая доля случаев заболевания (68,8%) приходится на детей в возрасте от 1 года до 6 лет, причем более половины (56,2%) – это малыши в возрасте 3–6 лет. Ветряная оспа в 2018 г. заняла второе место по величине экономического ущерба от инфекционной патологии после ОРВИ (без туберкулеза и ВИЧ-инфекции). Экономический ущерб от этого заболевания в 2018 г. в России составил более 28,7 млрд рублей (2017 г. – 12,6 млрд рублей) [1, 2] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика заболеваемости ветряной оспой в Самарской области и России (2007–2018 гг.)

Рис. 2. Возрастная структура заболевших ветряной оспой в Самарской области (2014–2019 гг.)

Среди возможных осложнений ветряной оспы особое место занимают поражения нервной системы (серозный менингит, энцефалит, поперечный миелит, синдром Гийена–Барре, синдром Рейе), которые вносят существенный вклад в формирование резидуальной патологии [3]. Осложнения со стороны нервной системы при ветряной оспе развиваются с частотой от 0,1 до 7,5% [4], большую часть из них составляют энцефалиты с явлениями церебеллита [5], занимающие в структуре всех энцефалитов у детей весомую долю – до 1/3 случаев.

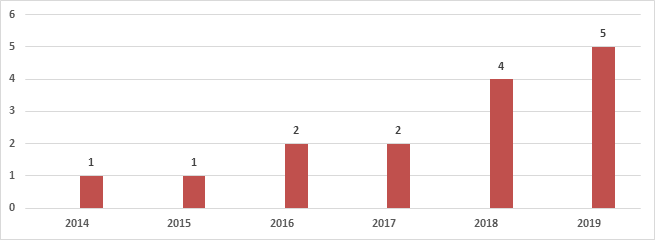

По данным ГБУЗ СОДИБ, за период 2014–2019 гг. зарегистрировано 15 случаев ветряночного менингоэнцефалита (с тенденцией к нарастанию), что составило 2,8% от всех поступивших с диагнозом «ветряная оспа» за этот период (рис. 3).

Рис. 3. Распределение менингоэнцефалитов ветряночной этиологии, наблюдавшихся в ГБУЗ СОДИБ, по годам (2014–2019 гг.)

Установлено, что заболевание отличается редкостью выявления изменений на МРТ, которая составляет 12,3%. Выявлено, что изменения вызванных потенциалов наблюдаются у всех пациентов и характеризуются преобладанием демиелинизирующих изменений стволовых структур при мозжечковой форме и нейрональных нарушений полушарий головного мозга при церебральной форме [6].

Как известно, помимо типичных форм ветряной оспы, существуют атипичные, среди которых есть легко протекающая – рудиментарная и тяжело протекающие варианты: геморрагическая, висцеральная, гангренозная [7]. Атипичные формы ветряной оспы встречаются редко, скудно описаны в литературе и потому представляют особый интерес для практикующего врача.

Геморрагический вариант описывают в литературе как один из тяжелых, с высоким процентом неблагоприятных исходов. Тяжесть геморрагического варианта ветряной оспы определяется в основном развитием геморрагического синдрома и полиорганной недостаточности. Геморрагический синдром проявляется в виде геморрагического пропитывания пузырьков при одновременном появлении крупных кровоизлияний на коже и слизистых, носовых кровотечений, кровавой рвоты и других проявлений ДВС-синдрома. Развивается такой вариант у лиц с патологией сосудистой стенки (врожденной или приобретенной вследствие воздействия вирусных агентов или препаратов), ослабленных и истощенных детей, страдающих гемобластозами или длительно получающих кортикостероидные гормоны или цитостатики [8].

Цель исследования: описать редко встречающуюся геморрагическую форму ветряной оспы, которая протекала атипично и осложнилась развитием менингоэнцефалита, для улучшения диагностики данного заболевания.

Приводим клинический случай менингоэнцефалита у ребенка с геморрагической формой ветряной оспы.

Ребенок З. 9 лет, находился в ГБУЗ Самарская областная детская инфекционная больница с 05.09.2019 по 30.09.2019 с диагнозом: Ветряная оспа, атипичная геморрагическая форма, тяжелая, осложненная ветряночным менингоэнцефалитом. Атаксический синдром. Церебрастенический синдром. Внутренняя асимметричная гидроцефалия.

Мальчик был доставлен в приемный покой СОДИБ бригадой скорой медицинской помощи в 21:06 с жалобами на появление сыпи, вялость, повторную рвоту, головную боль, головокружение, шаткость походки.

Из анамнеза болезни: заболевание началось остро 05.09.2019 с повышения температуры тела до 38,4°С. С 06.09.2019 (2-й день болезни) появились первые элементы сыпи (пятна, папулы, везикулы с геморрагическим пропитыванием). В течение последующих 3 дней сохранялась фебрильная лихорадка до 39,9°С, продолжалось «подсыпание» элементов сыпи, которая обильно распространилась на все участки тела, в том числе на слизистые оболочки. Родители за медицинской помощью не обращались, проводили туширование элементов сыпи бриллиантовым зеленым, давали жаропонижающие препараты. На 4-й день болезни (08.09.2019) с 16 часов ребенок стал жаловаться на головную боль, появились многократная рвота, головокружение, шаткость походки, стремительно наросла слабость. В 19:00 температура критически снизилась до 35,2°С без применения жаропонижающих средств, ребенок стал очень вялым, родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мальчика в инфекционный стационар.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от II беременности, протекавшей на фоне гестоза, анемии, I оперативных родов. При рождении оценка по шкале Апгар 8/8 баллов, рост 52 см, вес 3750 г. Период новорожденности протекал без особенностей. В физическом развитии не отставал от сверстников. До двух лет наблюдался неврологом по поводу перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС, далее велся с диагнозом: малая мозговая дисфункция. Переносит ОРИ 2–3 раза в год. В течение последних 2 лет трижды болел острым бронхитом, перенес острый артрит тазобедренного сустава в 2017 г. В течение последних 2 месяцев был здоров, медикаментозную терапию не получал. Привит по возрасту согласно национальному календарю.

У ребенка выявлен семейный контакт по ветряной оспе – болел младший брат в типичной среднетяжелой форме заболевания, с началом высыпаний за 11 дней до развития болезни у старшего брата. В данном случае можно констатировать короткий инкубационный период и прогнозировать развитие тяжелой формы ветряной оспы.

При поступлении состояние оценено как тяжелое за счет проявлений симптомов инфекционного токсикоза и поражения ЦНС. Температура на субнормальных цифрах 35,2оС. Озноб. Ребенок очень вялый. Сознание на уровне умеренного оглушения. Оценка по шкале комы Глазго 13 баллов. На вопросы отвечает односложно, с запаздыванием. Самостоятельно стоять не может из-за выраженной вялости. Кожные покровы очень бледные, холодные на ощупь. Скорость наполнения капиллярного кровотока менее 1 секунды. На туловище, лице, конечностях мелкие (1–3 мм) везикулы, пустулы с геморрагическим содержанием, корочки с геморрагическим пропитыванием. Видимые слизистые чистые, влажные. Во время осмотра имелись позывы к рвоте. Определяются положительные менингеальные симптомы – ригидность мышц затылка, симптом Кернига. Очаговая симптоматика была представлена шаткой походкой, нарушением (промахиванием) при выполнении координационных проб, тремором рук, изменением речи (растягивал слова, тихая речь). Таким образом, несмотря на тяжесть состояния, клинические проявления ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности, характерные для геморрагической формы, у ребенка отсутствовали.

Ребенок госпитализирован по тяжести состояния в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Ветряная оспа, тяжелая форма. Ветряночный менингоэнцефалит?».

Ребенку начата противовирусная (ацикловир), антибактериальная (цефтриаксон 100 мг/кг), гормональная (преднизолон, дексаметазон), ангиопротективная и метаболическая терапия (цитофлавин, мексидол, никотиновая кислота), инфузионная терапия.

При оценке состояния ребенка на следующий день (09.09.2019 – 5-й день болезни) состояние ребенка оставалось тяжелым, уменьшились проявления инфекционного токсикоза, гемодинамика стабильная, температура тела в течение суток на субфебрильных цифрах. На туловище, лице, конечностях сыпь приобрела отчетливо геморрагический характер, среди геморрагических элементов с трудом угадывались везикулы, пустулы, геморрагические корочки. Визуально сыпь мало соответствовала типичным ветряночным элементам, так что врачи, впервые увидевшие ребенка, с трудом могли распознать клиническую картину данного заболевания, однако эпидемиологический анамнез (контакт с больным ветряной оспой братом), развитие болезни, описание сыпи накануне, клиническая картина энцефалита (церебеллита) убеждали в правильности этиологического диагноза. Впоследствии этиология заболевания была подтверждена методом полимеразной цепной реакции крови и цереброспинальной жидкости, где была обнаружена ДНК вируса Варицелла–Зостер.

ОАК – Эритроциты: 4,87х1012/л; Нв: 129 г/л; Лейкоциты: 12,5х109/л (п-2%, с-60%, л-32%, э-2%); Тромбоциты: 156х109/л; СОЭ: 20 мм/ч. Выявлен лейкоцитоз с умеренным нейтрофильным сдвигом.

ОАМ – без патологии.

Биохимический анализ крови: общий белок: 74 г/л; АСАТ: 42,5 ЕД/л; АЛАТ: 56,8 Ед/л; мочевина: 5 ммоль/л; креатинин: 50,7 ммоль/л; СРБ: 6,47 мг/л; ПТИ 82%. Нарушений почечно-печеночных функций не отмечалось, СРБ слабоположительный (6,47 мг/л при норме до 6,0 мг/л).

Показатели коагулограммы: длительность кровотечения по Дуке – 2 мин, время свертываемости крови по Сухареву: начало 3 мин 30 сек, окончание – 4 мин. Протромбиновый индекс 82%.

Общий анализ спинномозговой жидкости: картина менингоэнцефалита – смешанный плеоцитоз: 294 клетки в мл (нейтрофилы 33%, лимфоциты 67%); белок: 1,42 г/л; реакция Панди +; хлориды: 102 ммоль/л; сахар: 2,2 ммоль/л.

ПЦР спинномозговой жидкости: обнаружена ДНК Варицелла–Зостер.

Бактериологический посев спинномозговой жидкости: роста нет.

ИФА крови на антитела к вирусу Варицелла–Зостер: IgM положительный, IgG положительный.

Исследование мазков из носа на возбудителей респираторных вирусов (в том числе вирусы гриппа методом МФА) – отрицательное.

МРТ головного мозга: умеренно выраженные МР-признаки энцефалопатии вследствие нарушений микроциркуляции в проекции серого вещества, субкортикальных отделах белого вещества лобных, теменных долей, в подкорковой области, структуре ножек мозга. Небольшое расширение правого бокового желудочка головного мозга. Морфологических изменений в мозжечке не выявлено.

В остром периоде ребенок осмотрен окулистом, установлена фоновая ангиопатия сетчатки.

Неоднократно осмотрен неврологом с диагнозом: Ветряночный энцефалит, внутренняя асимметричная гидроцефалия. Атаксический синдром. Церебрастенический синдром.

Лечение: этиотропная терапия: ацикловир 15 мг/кг 3 раза/сут 10 дней; антибактериальная терапия: учитывая выраженность и смешанный характер цитоза, изменения в общем анализе крови, была назначена антибактериальная терапия (цефтриаксон 100 мг/кг, амикацин 15 мг/кг), назначена иммунокорригирующая терапия иммуноглобулином человеческим нормальным в дозе 25 мл; ГКС (преднизолон, дексаметазон) 5 мг/кг/сут; иммуновенин 25 мл № 3; ангиопротекторы и сосудистые препараты (цитофлавин, мексидол, никотиновая кислота); ноотропы (пантогам) 1 месяц; инфузионная терапия; симптоматическая терапия.

Несмотря на проводимую терапию, состояние ребенка длительно оставалось тяжелым. Менингеальная симптоматика в виде положительных менингеальных знаков уходила постепенно, сохраняясь в минимальных проявлениях вплоть до 10-го дня лечения. Симптомы интоксикации сохранялись в течение недели и сменились цереброастеническим синдромом.

Вплоть до выписки ребенка сохранялись тремор кончика языка, рук, туловища, выраженные церебрастенические расстройства, проявляющиеся быстрой утомляемостью, появлением умеренных головных болей, раздражительностью, периодическим психоэмоциональным возбуждением. Появились навязчивые чмокающие движения языком.

Изменения цереброспинальной жидкости купировались к 10-му дню болезни: (цитоз: 22 клетки в мл (нейтрофилы: 4%, лимфоциты: 18%); белок: 0,274 г/л; реакция Панди –; хлориды: 109 ммоль/л; сахар: 3,5 ммоль/л).

Ребенок был переведен для дальнейшей реабилитации в неврологическое отделение на 22-е сутки.

Представленный случай заболевания демонстрирует многоликость течения ветряной оспы, ее атипичной геморрагической формы. В данном случае у ребенка болезнь протекала без нарушений системы гемостаза, на фоне выраженного инфекционного токсикоза, на основании чего нами сделан вывод о сосудистом генезе геморрагического синдрома, не связанного с коагулопатией.

Осложнение в виде ветряночного менингоэнцефалита протекало типично с развитием симптомов поражения мозжечковых структур. Особенностью было отсутствие признаков морфологических изменений мозжечковых структур по результатам МРТ, что встречается в 80% случаев ветряночного энцефалита. Выявленные изменения касались нарушений микроциркуляции, что сочетается с сосудистым генезом геморрагического синдрома. Осложнение развилось на фоне внутренней гидроцефалии, что способствовало затяжному течению ветряночного менингоэнцефалита.

С учетом того, что ветряная оспа не теряет своих лидерских позиций в структуре инфекционных заболеваний детского возраста, а частота осложнений со стороны ЦНС также достаточно значима, следует обратить внимание на данный вариант течения атипичной геморрагической формы ветряной оспы, осложненной менингоэнцефалитом, что может улучшить своевременную диагностику данной инфекции и предотвратить неблагоприятный исход заболевания. Не следует забывать также о возможностях вакцинации против данного заболевания, которая тоже могла бы облегчить течение болезни и помочь избежать развития осложнений. Пока прививка против ветряной оспы не включена в национальный календарь, на 2020 г. запланировано ее включение, что позволит сделать данную инфекцию управляемой, снизить заболеваемость и тяжесть инфекции.

Что такое ветряная оспа (ветрянка)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

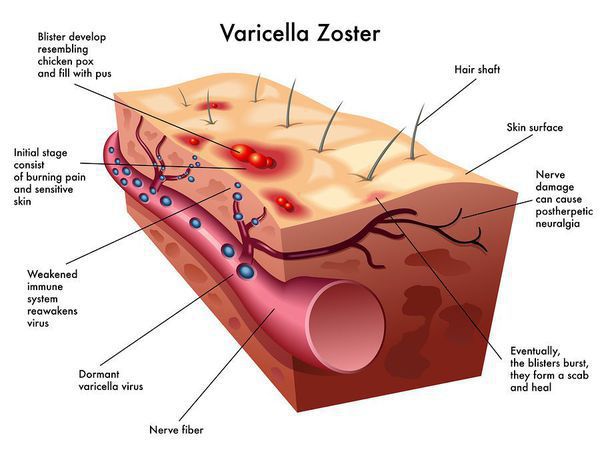

Ветряная оспа (Chickenpox) — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом ветряной оспы, поражающим кожные покровы и нервную систему.

Симптомы ветрянки: умеренно выраженная общая интоксикация и везикулёзная экзантема. При длительной персистенцией вируса в виде латентной инфекции, при активизации которой (чаще после 60 лет) протекает в форме опоясывающего лишая. Течение доброкачественное при отсутствии осложнений.

Этиология

Возбудитель принадлежит к семейству Herpesviridae (от греч. herpes — ползучая), роду Varicellavirus. Вирус герпеса 3 типа — Varicella zoster. ДНК-содержащий, покрыт липидной оболочкой. Антигенная структура вируса устойчива, и не было выявлено измененных вариантов возбудителя. Крайне неустойчив во внешней среде, солнечная радиация, свежий воздух при проветривании, дезинфицирующие средства убивают вирус почти мгновенно. [1] [3] [5]

Эпидемиология

Антропоноз. Источник инфекции — больной человек (ветряной оспой и опоясывающим лишаём) независимо от степени тяжести и клинических проявлений. Больной заражает неболевших восприимчивых людей (восприимчивость 100%) с последних 48 часов инкубационного периода и до 5 суток с момента появления последнего свежего элемента сыпи.

Пути заражения

Механизм передачи воздушно-капельный (пути — аэрозольный, контактно-бытовой). Заболевание очень контагиозно, но для реализации заражения необходим тесный контакт больного и восприимчивого организма.

До 50% заболеваний приходится на возраст 5-9 лет, к 15 годам остается неиммунной прослойка не более 10% населения. Заболеваемость повышается в холодное время года.

Симптомы ветряной оспы

Сколько длится ветряная оспа (ветрянка)

Инкубационный период длится от 10 до 21 дня. В типичных случаях (у детей и подростков) заболевание начинается остро. В среднем ветряной оспой болеют 7-10 дней.

Симптомы ветряной оспы у взрослых и детей

Ветрянка у взрослых из-за утраты лабильности иммунной системы проявляется подострым и постепенным началом (т. е. основной синдром появляется на 2-3 и более поздние дни от начала заболевания). Дети, как правило, заболевание переносят легче.

Симптомы ветрянки у детей и взрослых:

В типичных случаях разгару заболевания предшествует продромальный период длительностью до одних суток, маловыраженный, сопровождающийся небольшой слабостью, субфебриллитетом, редко мелкопятнистой rash-сыпью.

К концу первых суток наступает период разгара заболевания. К первым симптомам ветрянки относятся нарастающая интоксикация, явственная слабость, температура тела до 38-39 ℃. В этот период наиболее характерным признаком, позволяющим поставить правильный диагноз, является появление характерной пятнисто-везикулёзной сыпи. Первые элементы локализуются на волосистой части головы и за ушами, далее происходит распространение сыпи на туловище и конечности. Характерно, что лицо поражается позже остальных частей тела. Элементы сыпи появляются сериями с интервалом 12-48 часов, каждое новое высыпание сопровождается повышением температуры тела, новые элементы появляются между старыми и их число увеличивается, что обуславливает выраженный полиморфизм высыпаний. Как только температура тела нормализуется, в течении 2-3 дней можно говорить о процессе выздоровления и окончании периода высыпаний.

Очень характерна динамика высыпаний: вначале появляется округлое красноватое пятно размерами 5-10 мм, далее в центре образуется папула, далее — везикула (пузырёк) с прозрачным содержимым до 10 мм (однокамерная и спадающаяся при проколе). Далее при присоединении вторичной флоры возможно её нагноение, после — подсыхание и образование корочек, отпадение которых происходит через 6-8 дней, обычно без последующих дефектов. В редких случаях (выраженное нагноение, расчесывание) могут образовываться рубчики.

Одновременно с высыпаниями на кожных покровах на слизистой оболочке рта образуются нежные везикулы, которые, быстро вскрываясь, образуют афты (эрозии) и могут вызывать чувство дискомфорта, жжения во рту.

Ветряная оспа у новорождённых

Грудные дети ветряной оспой болеют редко, так как большинство из них защищены материнскими антителами. Если ребёнку от матери передались антитела против вируса, то болезнь может протекать стёрто в лёгкой форме. Если защитных материнских антител нет, то ветрянка протекает бурно: выражены симптомы интоксикации, возможны судороги, нарушается сознание, возникают осложнения со стороны внутренних органов и нервной системы.

Ветряная оспа у беременных

Виду широкого распространения заболевания преимущественно в детском и подростковом возрасте к моменту наступления беременности женщины оказываются в большинстве случаев иммунны к вирусу ветряной оспы (т. е. если ветрянка была перенесена до беременности, риска повторного заболевания и угрозы для ребёнка нет, соответственно, нет рисков при контакте беременной с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаём). В редких случаях, когда беременная не имеет титра протективных антител и вступает в контакт с больным человеком, возможны различные исходы, зависящие от срока беременности. Значительную опасность представляет острое заболевание ветряной оспой для самой беременной (о чём зачастую забывает как сама женщина, так и врач, диагностировавший заболевание).

Патогенез ветряной оспы

Входные ворота инфекции — слизистая оболочка верхних дыхательных путей, где начинается размножение и централизация вируса. Далее по лимфатическим путям вирус попадает в кровоток и начинает своё распространение по всем органам и системам человеческого организма.

Излюбленная локализация вируса ветряной оспы — это клетки эпителия кожи и слизистых оболочек — образование везикул. При генерализованных формах поражаются и внутренние органы, нервные ганглии (тройничный, лицевой нерв), где вирус сохраняется длительное время. При снижении иммунологической резистентности наступает «возврат» инфекции, вирус по чувствительным нервам поднимается к коже и вызывает специфические изменения (опоясывающий лишай). [1]

Классификация и стадии развития ветряной оспы

1. По клинической форме:

2. По степени тяжести:

Стадии заболевания

Осложнения ветряной оспы

Осложнения ветрянки у детей и взрослых

Ветряная оспа у детей и взрослых протекает схоже, но у взрослых осложнения развиваются чаще.

Специфические осложнения:

Неспецифические осложнения:

Осложнения ветрянки у беременных

По разным данным, развитие пневмонии у беременных при ветрянке достигает в среднем 22% от общего числа заболевших, а из них 42% случаев заканчивается летально. Вирус проникает через плацентарный барьер и может поражать ребёнка, выраженность проявлений зависит от сроков беременности. Так, при заражении в 1 триместре абортов не отмечается, но риск развития пороков развития достигает 5%, смертность от которых у новорожденных доходит до 34%. Во 2-3 триместрах тяжесть поражения возрастает, однако частота заражения ребёнка резко падает. Наибольший риск для ребёнка представляет заболевание матери за 5 дней до родов и 5 дней после них (риск врожденной инфекции до 20% и смертность до 30%), поэтому при развитии заболевания в предродовом периоде вариантом спасения может быть задержка родов на 5-7 дней (при возможности) и введение специфического иммуноглобулина. [1] [4] [5]

Что такое ветряночная пневмония

Ветряночная пневмония — это опасное осложнение, которое в основном возникает у беременных. Для заболевания характерно двустороннее воспаление лёгких, в тяжёлых случаях приводящее к их отёку и дыхательной недостаточности.

Диагностика ветряной оспы

При каких симптомах нужно обратиться к врачу

Консультация доктора необходима при высокой температуре тела (38-39 ℃) и появлении сыпи на коже.

В каких случаях проводят анализ крови на ветряную оспу

В общей практике лабораторная диагностика ветряной оспы проводится редко. При необходимости в сомнительных или сложных случаях могут использоваться:

Специальная подготовка для сдачи анализов не требуется. Расшифровкой анализов занимается врач.

При риске или произошедшем развитии осложнений производятся соответствующие лабораторные и инструментальные исследования (люмбальная пункция, рентген придаточных пазух носа, органов грудной клетки, КТ, МРТ и др.). [2] [4]

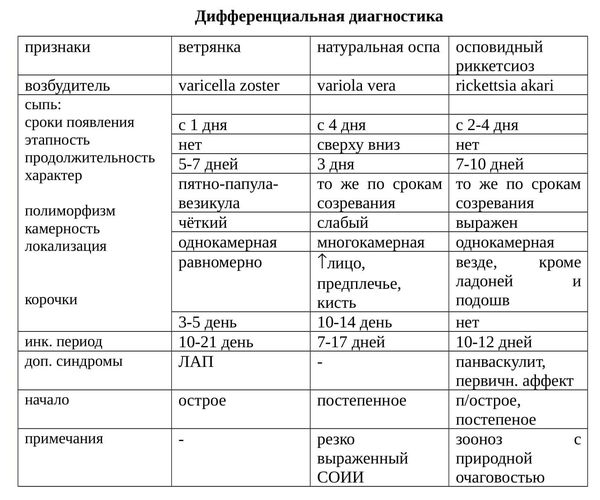

Как отличить ветрянку от других заболеваний

Лечение ветряной оспы

Ввиду всеобщей заболеваемости и в большей степени наличия форм лёгкой и средней тяжести заболевания больные ветряной оспой проходят лечение дома, в случае тяжелого заболевания (с риском развития и развившимися осложнениями), лица, проживающие в организованных коллективах, беременные должны проходить терапию в условия инфекционного стационара (до нормализации процесса и появлении тенденций к выздоровлению).

Самолечение ветряной оспы недопустимо. При появлении первых признаков нужно обратиться к терапевту или педиатру. Далеьнейшим ведением пациента занимается инфекционист.

Больной должен быть изолирован от окружающих (неболевших) людей до 5 дня со времени появления последнего свежего элемента сыпи.

Режим дня

Желателен постельный режим, строгое соблюдение санитарных норм (чистое бельё, коротко остриженные ногти, интимная гигиена).

Питание

Пища должна быть разнообразная, механически и химически щадящая, богатая витаминами, показаны мясные нежирные бульоны, обильное питьё до 3 л/сут. (теплая кипяченая вода, чай, морсы).

Медикаментозная терапия

Лечение ветрянки включает в себя этиотропную (т. е. воздействующую на возбудителя заболевания), патогенетическую (дезинтоксикация) и симптоматическую (облегчающую состояние больного путем уменьшения беспокоящих симптомов) терапию.

Этиотропная терапия назначается лишь при заболеваниях тяжелой степени тяжести и риске развития осложнений. Отдельно стоит указать на желательность данного вида лечения ветрянки и у взрослых больных, т. к. именно у них есть повышенный риск развития осложнений.

В качестве патогенетической и симптоматической терапии могут быть использованы препараты следующих групп:

Особенности ухода и лечения детей с ветрянкой

Ветряную оспу у детей и взрослых лечат схоже. Жаропонижающие детям следует давать при температуре свыше 38,5℃ (взрослым от 39,5℃). При уходе за ребёнком с ветрянкой важно не допускать расчёсывания кожи и срывания корочек.

Признаки выздоровления

К критериям выписки пациента, переболевшего ветрянкой, относятся:

Ввиду нестойкости вируса в окружающей среде заключительную дезинфекцию в очаге заболевания не проводят (достаточно проветривания). [1] [2] [4]

Прогноз. Профилактика

Вакцинация. Стоит ли делать прививку от ветрянки взрослым

Вакцинация в раннем возрасте предотвращает в 99 % развитие заболевания у детей, при контакте в подавляющем большинстве случаев — в первые 72 часа, предотвращает развитие тяжёлых форм и патологий плода у беременных. Однако есть ряд ограничений, существенно препятствующих распространению вакцинации в нашей стране — высокая стоимость вакцины, отсутствие массового вакцинирования (по данным ВОЗ, для реализации коллективного иммунитета необходимо привить не менее 90% детского населения, иначе возрастает риск заболевания неболевших и непривитых лиц взрослого состава). [1] [5]

Можно ли второй раз заболеть ветрянкой

Иммунитет после болезни стойкий, повторные заболевания возможны у лиц с иммунодефицитом, врожденным дефицитом иммуноглобулина А. [1] [2] [5]

К заражению устойчивы:

Постконтактная профилактика

Предотвратить развитие инфекции или ослабить её течение поможет внутримышечное введение иммуноглобулина к вирусу ветряной оспы (VariZIG).

Профилактика после контакта с заболевшим показана:

Профилактика рубцов и шрамов

Как правило, изменения кожи при ветряной оспе полностью исчезают после выздоровления. Важно лишь не расчёсывать кожу, не срывать корочки и ограничить применение косметических средств.