великая блудница подлинная история марии магдалины

Известная и неизвестная история Марии Магдалины

Марии Магдалины. Но правда ли то, что она была блудницей? За что ее хотели побить камнями?

Еще более загадочна и неизвестна ее история после воскресения Христа. Некоторые исследователи даже считают ее женой Иисуса, и, якобы, у них даже были дети.

Где же истина?

Сегодня я хочу поделиться еще одной версией ее жизни. Эта история предстала мне во сне в живых и ярких образах. И оказалось, что Мария Магдалина никогда не была блудницей, как мы себе это представляем, никогда не была она и женой Христа в нашем плотском понимании. Это была женщина удивительной судьбы, полной трагических моментов.

Более того, предстала и та часть ее жизни, когда она еще не знала, кто такой Иисус Христос, и стало ясно, почему ее сочли за блудницу на ее восточной родине.

Итак, отправимся на два тысячелетия назад.

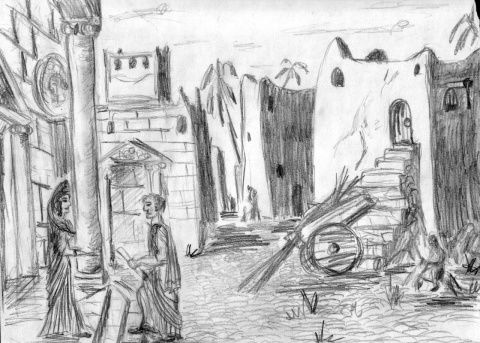

. Южное солнце осветило ласковым светом бурые холмы и зеленую долину. Кое-где видны зеленые шапки деревьев. У склона холма прилепилось какое-то поселение. Между толстых платанов и раскинувших веером свои листья пальм приютились беленькие и низенькие домишки с плоскими крышами. Узенькие улочки между ними были вымощены булыжником, и не было видно ни одного окна в домах, не считая щелей, больше похожих на бойницы.

Но если попасть дальше в центр этого городка, то можно увидеть более богатые дома, украшенные толстыми круглыми колоннами.

Было сказано где-то внутри меня, что я попала на земли Иудеи времен Иисуса Христа. И те дома с колоннами принадлежали знатным горожанам и римлянам, жившим в этой провинции Римской империи.

Намотав на руку длинную тянущуюся ткань, я, спотыкаясь, побежала за пушистой козочкой, по та куда-то скрылась. Булыжник на улице раскалился и обжигет ноги, ведь я была босиком.

Солнце нещадно палит, что даже пузатый осел привалился к степе дома и дремлет, спрятав морду от его лучей.

Возле дома стоит пустая деревянная повозка. Это в нее, наверное, запрягают того ослика. Ох, как жарко, вьются мухи.

Я поковыляла к крыльцу, а вернее, это была каменная лестница без перил, ведущая сразу на второй этаж, где темнела скрипучая дощатая дверь с большим медным кольцом.

Усевшись на ступеньку, а занялась куклой. Деревянная раскрашенная болванка имела вставные деревянные руки и ноги и была обмотана куском материи, изображавшим одежду. Яркие нарисованные глаза ее смотрели немигающим взглядом.

Но тут что-то отвлекло мое внимание. К соседскому дому шли трое мужчин. Дом был большой и красивый. Он весь обсажен тенистыми деревьями, а толстые круглые колонны увиты виноградом.

Мужчины были чужеземцами, как я тогда поняла, это были враги, захватившие паши земли, римляне.

Один из них был высок и коротко острижен (так не ходили местные). На нем была белая мелкоскладчатая тога с красной узорчатой каймой. Двое других, поменьше ростом, были замотаны в темные ткани.

И тут па пороге появилась красивая женщина, тоже в римском наряде. Легкими складками спадали ее одежды, придерживаемые тонким поясом. Они были зеленые, как те густые кусты, что росли возле ее дома.

Ее руки, плечи, шея были открыты.

Такой я не видела здесь ни одну женщину. На голове не было покрывала, а ее темные с золотистой искрой волосы были странно уложены в высокую прическу наподобие короны, которая состояла из множества мелких косичек, перевитых драгоценными камнями и золотыми цепочками. В ушах горели зеленые камни, на руках блестели и звенели браслеты.

Странная красивая женщина с темными глубокими глазами и широкими бархатными бровями радушно улыбнулась, показав ряд белых зубов, и провела гостя в дом.

Я подошла поближе, т.к. хотела рассмотреть этих странных людей. Но тут хопнула та скрипучая дверь на втором этаже нашего глинобитного домика, и выбежала с ног доголовы закутанная женщина. Она что-то закричала мне (это была моя мать).

Затем она резко схватила меня за руку и, бросив недобрый взгляд своих черных глаз на дом с колоннами, потащила меня вверх по лестнице. Но я так и не оказалась внутри.

Я вылетела из тела девочки, которая через мгновенье скрылась со своей матерью за дверью, на которой стукнуло тяжелое кольцо.

Я полетела к дому с колоннами, по вдруг все как бы заволокло туманом, в котором постепенно появилось «окошечко» в виде яйца. Сквозь это «окошечко» я смотрела на тот мир давно минувших времен до конца своего сна.

Мария Магдалина и римлянин

Но сейчас я хочу немного отвлечься, ведь на следующую ночь мне приснилось то, что было до только что описанного эпизода в жизни Марии Магдалины.

Я узнала, что когда-то ее семейство перебралось сюда из Магдалы, откуда был родом ее отец. И вот совсем недавно, до увиденных мной событий, она повстречала молодого римлянина и влюбилась. Он даже женился на ней по иудейским обычаям и отвез в Рим, ведь Иудея тогда была провинцией.

Здесь среди колонн и бронзовых ваз ходит та же женщина, и прическа у нее почти такая же. Но больше здесь нет никого.

Вот и жила она на его вилле, ожидая оформления каких-то документов. Изредка появлялся здесь и он, но ему приходилось быть на службе, как человеку военному. Было сказано, что не прошло и года, как его послали в какую-то провинцию на усмирение восставших.

Не дождавшись никаких документов и оставшись совсем одна, Мария решила ехать домой, но в пути узнала о гибели так называемого мужа. Дороги назад ей не было.

С тех пор, приехав на родину, она стала как бы выпавшей из общества. Вроде бы и замужем, но мужа нет, вроде бы вдова, но и брака-то не было.

Побывав в Риме, она полюбила античную роскошь, манеру одеваться. Это шокировало соседей, и это же порицали родные.

. Но вернемся к прерванному повествованию. В туманном «окошечке» появился какой-то зал, внутри ее дома. Потолок, в центре которого была квадратная дырка, подпирали колонны. Под этим отверстием искрился фонтан и воды бассейна, усаженного зеленью и белыми лилиями.

Мужчина и женщина в рисских одеждах прошли по мраморным плитам пола к столу недалеко от бассейна. На стенах красовались какие- то женские фигуры.

Возле мраморного столика было две, тоже мраморные, скамьи, покрытые бараньими шкурами, белоснежный мех которых так и манил присесть.

Она подавала какие-то кушанья на серебряных блюдах, разливала вино из золотого кувшина в золотые же кубки.

Мужчина улыбался, видимо, шутил. Он, как бы невзначай, дотронулся до ее темных локонов. Она рассмеялась, но уклонилась от него.

Они о чем-то беседуют, затем этот человек, я вижу, протягивает ей какой-то свиток, заверенный тяжелой печатью.

Молодая красавица развернула его и заулыбалась. Было видно, что она счастлива. Видимо, это был так нужный ей документ, которого она добивалась еще в Риме.

Важная грамота была написана по-латински, и ровные латинские буквы четко выделялись на ее белом фоне.

Прочитав документ, она свернула его и отложила на другой столик.

Гость стал вести себя еще свободнее, он смеялся и хотел, было, подвинуться к хозяйке, но та встала и, легко улыбнувшись, ушла в другую комнату.

Через минуту она снова появилась и держала в руках увесистый красный мешочек, в котором зазвенели монеты. Увидев его, мужчина немного обиделся и, кажется, даже разозлился. Но она поставила его перед ним, что-то сказала, сняла с руки широкий золотой браслет с крупными каменьями и одела его на мешочек с деньгами.

Мужчина, видимо, скрепя сердце, взял его и вскоре покинул дом.

Когда Мария была в Риме, то видела, как там живут, одеваются, ведут себя женщины, и ей это очень понравилось. Она хотела быть модной, жить как в Риме, но, как было сказано, она не была проституткой, не была блудницей в нашем понимании.

Хотя то, что она принимала у себя мужчин, ходила без покрывала по улицам, очень раздражало соседей. Они косились на нее, считали недостойной, распущенной, ведь это было не по обычаям Востока.

С друзьями она засиживалась допоздна, а затем, на закате Солнца, когда уже никого не было на улицах, шла домой без сопровождения мужчины. Такое вольное поведение тогда (да и теперь в странах Востока) рассматривалось бесстыдным, и поэтому ее считали блудницей.

И вот я вижу, как идет она по уже опустевшей улице, и длинные вечерние тени стелются от домов и деревьев.

Вдруг из-за угла выбегают двое мужчин в пестрых чалмах и хватают ее. Они ее тащат… и вот уже какой-то дом. Из него выходит солидный мужчина в высоком белом тюрбане и узорчатых длинных одеждах.

Было сказано, что это священник. Это он приказал подстеречь и схватить ее. Вот я вижу, что ведут ее к собравшейся у холма толпе.

Здесь теплым вечером собрались люди с окрестных домов послушать проповеди новоявленного пророка. Там, на холме, на камне, сидит совсем молодой человек. Его волосы вьющимися локонами спадают на плечи, а доброе, слегка обрамленное бородой лицо смотрит в толпу. Это Иисус. Слушатели тоже сидят, кто на камне, кто на бревне, кто на подстеленной одежде.

Перед Учителем посыпан песок, и на нем, как на школьной доске мелом, палочкой Учитель чертит и рисует своим ученикам, чтобы они лучше поняли то, о чем он говорит.

Он улыбается и ведет доверительную беседу, а не выступает с речью с трибуны, как некоторые представляют себе его проповеди.

Сюда привели Марию, чтобы испытать Иисуса и, возможно, отомстить за что-то ей самой.

Учитель приподнялся. Ему что-то говорили, но я не слышала слов, да если бы и услышала, все равно не поняла бы их язык.

Но ведь это все известно из Евангелия. Известно, что ее хотели побить камнями, как блудницу и спросили об этом Иисуса.

Учитель же подозвал к себе того священника в белом тюрбане и что-то начертил ему на песке.

Внутренний голос подсказал мне, что у этого священника был куда больший грех. У него была любовница, да еще замужняя женщина. В ужасе он отпрянул от Христа и смешался с толпой.

Были и еще некоторые, кому Христос показал их грехи, но и те убежали, ведь он мог не только показать это им, а и рассказать всем. Поэтому тот священник затаил зло. Многие, как и он, боялись разоблачения. Иисус стал для них опасен. И это стало еще одной из множества причин, по которым его решили уничтожить.

Люди стали расходиться, ведь занятие было сорвано, да и Солнце уже было слишком низко.

Последней осталась Мария. Иисус, сказав ей что-то, тоже ушел.

Картинки снова поплыли в «окошке» перед моим взором, и я увидела чей-то дом изнутри, а вернее, со двора. Сюда пришел Иисус. Он попросился на ночлег, но хозяин не очень-то был рад принимать его. Сюда пришла и Мария, чтоб повидаться с Иисусом.

Теперь она была укутана в темное покрывало. Она принесла большой кувшин розовой пахучей жидкости и омыла ноги Учителя в знак благодарности за то, что он спас ее тогда от толпы, тем более что у иудеев было принято омывать ноги с дороги. Было сказано, что она пригласила его погостить у себя в доме.

Теперь она стала жить с сестрой и братом, а тот роскошный дом оставила. Его иногда сдавали внаем, а иногда принимали там нищих и путешествующих. Так решила Мария. Она больше не носила римские одежды, а одевалась скромно, как обыкновенная иудейская женщина.

Иисус часто приходил в дом ее сестры и брата. Сестра Марфа всегда была в делах, готовила обед, пекла лепешки и упрекала Марию за безделье. Но об этом тоже уже сказано в Писании.

Я же видела, как они ели пресные лепешки, пили молоко, разливая его из глиняного кувшина в пиалы, каким веселым и непринужденным был Иисус, а отнюдь не суровым и строгим.

Вот из пещеры показывается закутанная в белую ткань фигура, словно мумия. Она еле движется. Раздались крики ужаса. Те, кто был здесь, а это в основном соседи, разбежались при виде такого зрелища. Конечно, ведь тот, кто умер несколько дней назад, теперь ожил и вышел из могилы. Убежала и Марфа, испугавшись чуда, и только Мария пригнулась к спине Иисуса и не могла раскрыть глаз: то ли от страха, то ли от радости, явленной ей Богом, ведь воскрес ее брат Лазарь.

. А вот уже поседевший Лазарь дома со своими сестрами. Он снова жив и сидит за столом вместе со всеми в своей пестрой чалме. В доме были еще и другие ученики Христа, как было сказано.

Мария же принесла целый кувшин дорогих благовоний и омыла ими ноги спасителя брата и вытерла их своими волосами. Она окропила и голову Учителя. Я видела все это, и ее слезы, которые хлынули из глаз, и то, как она не могла оторваться от его ног, будто окаменела. Она не знала, что еще сделать, ведь воскресить человека еще никто в мире не мог. Как она еще могла отблагодарить его, тем более что теперь она окончательно уверовала в его божественность.

С тех пор она не отходила от него ни на шаг. Она считала его за живое божество и исполнилась к нему великой любовью.

Но это была любовь, как к Богу, а не как к мужчине.

Было сказано, что после распятия и другого известного нам из Писания факта явления к ней воскресшего Христа у гроба, она присутствовала вместе с апостолами при том, что явившийся к ним Христос сказал апостолам, чтоб они шли в Рим и другие земли и несли его учение.

Он появился в комнате, где были закрыты двери и окна, и оказался среди них, и только полупрозрачный шлейф светился за ним.

Было сказано, что она продала тот дом с колоннами и поехала в Рим. Картинки мелькали перед глазами: вот она встречается на прекрасной вилле, уставленной статуями с тем пожилым римлянином, который был тогда у нее и передал свиток. Теперь она пришла к нему с тем же свитком, а вскоре с этим же свитком она оказалась в императорском дворце.

Наверное, тот человек помог ей в этом. Император был болен и лежал в постели, но Марию допустили к нему.

Вот она входит и держит в руках яйцо, она дает его императору. Тот держит его, и оно. начинает краснеть.

Император, как завороженный, смотрит на этот процесс, но потом отдает яйцо назад в руки Марии. Теперь оно стало бордовым. Он очень испугался, но вдруг почувствовал себя легче. Вот он уже встает, разминается.

Мария покинула дворец, но ничего не изменилось. Император продолжал молиться своим богам. Им же поклонялись и другие римляне.

Внутренний голос говорил, что Мария еще жила некоторое время в Риме, встречалась с Петром и его христианской общиной, но затем ей явился Христос и сказал, чтобы она уходила из Рима, что она и сделала, ведь не могла же она его ослушаться.

Сначала она вернулась домой. Она постоянно общалась с Христом, ведь он ей являлся. Так она узнала, что он ушел на Восток, в Индию, Гималаи «в легком пути», как было сказано.

Так вот, по этому пути пошла и она. Она нашла его, и они вместе странствовали, как Учитель и ученица, но не как муж и жена.

Когда же Христос вознесся, теперь уже навсегда, через гору Кайлас на Тибете, она стала йогиней и жила в каких-то пещерах в Гималаях до глубокой старости, после чего последовала за ним тоже через Кайлас. Так сказал мне внутренний голос.

…И белоснежная гора предстала в картинках сна. Она мерцает, как кристалл, и зажглись над ней тысячи звезд, и фигура женщины растворяется в этом сиянии, затмевающем звезды…

Записала Валерия КОЛЬЦОВА

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мария Магдалина: кем она была на самом деле?

Приблизительное время чтения: 18 мин.

Мария Магдалина — самая известная из жен-мироносиц, которые рано утром пришли к гробу Христову возлить на Его тело благовония и обнаружили, что Господь воскрес. С именем Марии связано немало легенд и мифов. Что же известно о ней достоверно, а где всего лишь домыслы?

Что о Марии Магдалине рассказали сами апостолы?

Самым надежным свидетельством о жизни Марии Магдалины остается Святое Евангелие, тем более что внимание ей уделяют все четыре евангелиста. Что же можно утверждать о Марии наверняка, опираясь на их рассказы?

Прежде всего то, что это была одна из самых верных и, видимо, давних учениц Господа Иисуса Христа. Говоря о женах-мироносицах, евангелисты почти всегда ставят Марию Магдалину на первое место. Кроме того, это редкий случай, когда евангелисты называют женщину просто по имени. В те времена, говоря о женщинах, было принято уточнять, «чьи» они, кто их родственники по мужской линии: Мария Клеопова, Мария Иаковлева, сестры Лазаря Марфа и Мария и т. п. А Марию все евангелисты называют просто «Магдалина» — по названию ее родного галилейского города Магдала (на севере Израиля, недалеко от Назарета и Капернаума).

Это может объясняться тем, что Мария почти наверняка была не замужем. Многие византийские толкователи Евангелия называли ее девой: святитель Модест, Патриарх Иерусалимский (VII в.), святитель Фотий Константинопольский (IX в.), Никифор Каллист Ксанфопул (XIV в.). Не исключено, что замужеству Марии помешала болезнь — одержимость бесами. Теми самыми, которых изгнал из нее Христос (Лк 8:2, Мк 16:9).

Впоследствии высказывались догадки, что будто бы до изгнания бесов Мария Магдалина была блудницей и вообще большой грешницей (дальше мы еще упомянем об этом). Но Модест Иерусалимский подчеркивал: Мария никогда не была блудницей, наоборот, она с юности сохранила девственность.

Встретившись со Спасителем в Галилее — вероятно, еще в начале Его проповеди, — она сразу сделалась Его последовательницей. В Евангелии от Луки она упоминается достаточно рано в числе женщин, которые служили Ему имением своим (Лк 8:3) и постоянно сопровождали апостольскую общину. Что значит служили имением? В оригинальном греческом тексте стоит слово διακονοῦσαι — то же, от которого происходит и «диакон». А диаконами в ранней Церкви называли помощников апостолов, которые занимались хозяйственными делами христианской общины: кормили голодных, помогали неимущим и т. д. (об этом рассказывается в 6-й главе Деяний святых апостолов). Что-то подобное, очевидно, делали и женщины, сопровождавшие Христа и апостолов. Те почти все время находились в дороге, проповедовали, исцеляли больных и т. д., а ведь кто-то должен был заботиться и об их пропитании, и о покупке каких-то необходимых вещей. Совсем не факт, что спутницы апостолов были богаты (хотя некоторые толкователи понимают именно так слова о служении имением своим). Возможно, они просто пожертвовали все свои сбережения на нужды общины.

Но на «хозяйственном» служении Мария явно не замыкалась. Как и прочие жены-мироносицы, она внимательно слушала Спасителя и, очевидно, входила в ближайший круг Его учеников. Не случайно уже после Его Воскресения Ангелы говорят собравшимся у пустого гроба женам: Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть (Лк 24:6–7). Эти слова Господь говорил некогда самым близким Своим ученикам (Лк 9:18–22).

Мария Магдалина сопровождала Господа и в последнем Его путешествии в Иерусалим, присутствовала при Его крестных страданиях и погребении. В Евангелии от Матфея сказано, что вместе с другими женщинами она наблюдала за казнью издали (Мф 27:56), а по версии автора четвертого Евангелия Иоанна Богослова, стояла при кресте Иисуса вместе с Богородицей и Марией Клеоповой (Мария Клеопова — одна из жен-мироносиц. По церковному Преданию, была дочерью Иосифа Обручника от его первого брака) (Ин 19:25). Мы встречаемся с ней и при погребении тела Иисуса: вместе с «другой Марией» она сидит перед гробницей, вход в которую только что завалил камнем Иосиф Аримафейский (Мф 27:60–61).

А дальше рассказы евангелистов несколько (не так уж значительно) разнятся.

Согласно Матфею, на рассвете первого дня недели, следующего за Пасхальной субботой (имеется в виду ветхозаветная Пасха, праздник, установленный в воспоминание исхода древних евреев во главе с Моисеем из Египта), Мария Магдалина и «другая Мария» пришли ко гробу и обнаружили его пустым, а на отваленном от входа камне увидели Ангела, который сообщил им о Воскресении Христа и велел известить о нем апостолов. Женщины побежали исполнить это и по дороге встретили Самого Христа, ободрившего их: Не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня (Мф 28:10).

Евангелия от Марка и от Луки о личной встрече жен-мироносиц с воскресшим Господом умалчивают. Но Марк все же сообщает об особом явлении Христа Марии Магдалине: Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим (Мк 16:9–10) (Это часть так называемого «длинного окончания» Евангелия от Марка (Мк 16:9–20), которое отсутствует в самых ранних рукописях и часто считается позднейшей вставкой. Самый ранний из списков с этим текстом — Александрийский кодекс V века. Особенность «длинного окончания» в том, что оно как бы вкратце «пересказывает» концовку Евангелия от Луки и некоторые эпизоды Евангелия от Иоанна). И это согласуется с рассказом Иоанна Богослова, который говорит, что Мария Магдалина приходила ко гробу дважды. Сначала — рано, когда было еще темно (Ин 20:1) — обнаружила пустой гроб и поспешила известить об этом апостолов (Блаженный Августин, а вслед за ним и еще ряд исследователей евангельского текста предполагают, что к пустой гробнице Мария Магдалина приходила все же не одна. Недаром, прибежав к апостолам, она говорит о себе во множественном числе: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его (Ин 20:2). Возможно, Иоанн Богослов пропустил имена ее спутниц, чтобы сделать акцент на личной встрече самой преданной из учениц с воскресшим Господом). А затем вернулась ко гробу с Петром и Иоанном и, когда те ушли, увидела сначала двух Ангелов, а затем и Самого Иисуса, Которого поначалу приняла за садовника. Убедившись, что это Сам воскресший Учитель, Мария вновь поспешила к апостолам. Она возвестила, что видела Господа, и пересказала Его слова: Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему (Ин 20:2–18).

Многие святые отцы обращали внимание на симметричность библейской истории: как о возможности греха мужчина (Адам) узнал от женщины (Евы), так и весть о спасении мужчинам-апостолам принесла женщина — Мария Магдалина. «Справедливо вышло, что женщина была послана к мужчинам, так что та, кто первой предвозвестила грех мужчине, должна была стать первой, возвестившей и милость Господню», — писал, например, Амвросий Медиоланский (ок. 340–397). А учившийся у него блаженный Августин (354–430) не без горечи добавлял: Адам поверил Еве сразу же, хотя та пересказала ему убийственную ложь, услышанную от сатаны; а вот апостолы долго сомневались, узнав от жен-мироносиц о Воскресении Христовом.

Мария Магдалина стала первой благовестницей спасения, которое унаследовало все человечество через Воскресение Христово. Не случайно церковная традиция назвала эту ученицу Господа «равноапостольной» или даже «апостолом для апостолов».

О чем можно поспорить?

В Евангелии есть несколько эпизодов, которые можно связать как с Марией Магдалиной, так и с другими женщинами, знакомыми Христу. И это создает пространство для разных предположений и дискуссий.

Эпизод 1: Первая встреча с воскресшим Христом. Многие авторитетные церковные писатели — Георгий Никомидийский, Григорий Палама и некоторые другие — высказывали мнение, что первой, кто удостоился видеть воскресшего Господа, была Его Пречистая Мать. И некоторые полагали, что это именно о Ней, а не о Марии Магдалине, рассказывает апостол Иоанн в эпизоде с гробницей и Иисусом-«садовником». Последнюю версию выдвинул, в частности, преподобный Ефрем Сирин, живший в IV веке и читавший все четыре Евангелия в соединенном виде, выполненном сирийским христианским писателем (впоследствии уклонившимся в ересь) Татианом. Но большинство святых отцов все же полагались на свидетельство апостола Иоанна о том, что Господь явился именно Марии Магдалине. Они считали это явление своего рода «наградой» за ее веру, бесстрашиеи бескорыстную любовь к Спасителю.

Например, святитель Кирилл Александрийский (376–444) обращал внимание, что даже перед фактом смерти Спасителя Мария Магдалина продолжала бесстрашно называть Его Господом, за что и сподобилась чудесного явления Ангелов, а затем личной встречи со Христом.

Эпизод 2. Женщина-грешница возливает на Христа драгоценное миро. Неоднократно высказывались предположения (особенно в Западной Церкви), что этой женщиной была как раз Мария Магдалина.

Речь идет об эпизоде, описанном евангелистом Лукой:

Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. В ответ на это Христос пристыдил хозяина дома и сказал: …Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит (Лк 7:36–39, 47).

Византийские толкователи, как правило, разделяли образы грешницы, помазавшей ноги Христу миром, и Марии Магдалины. Против их отождествления и большинство современных библеистов — хотя бы потому, что о Марии евангелист Лука впервые упоминает только в 8-й главе (следующей за историей о помазании миром), причем как о персонаже, который вводится в рассказ впервые.

Кроме того, тот же самый (скорее всего) эпизод с возлиянием на Христа душистого мира описывает евангелист Матфей, хотя и с некоторыми изменениями (Мф 26:6–13). И он уточняет, что дело происходило в Вифании, то есть в нескольких километрах от Иерусалима, за несколько дней до Распятия Господа Иисуса Христа. Но тогда совершенно невероятно, чтобы «грешницей» называлась Мария Магдалина, давняя спутница Спасителя, присоединившаяся к апостольской общине еще в Галилее (находящейся сравнительно далеко от Иерусалима) и, конечно, давно исцеленная Господом от бесов.

Эпизод 3. Точнее, даже серия эпизодов, связанных с Марией, сестрой Лазаря. В Евангелии от Иоанна есть еще один вариант рассказа о помазании Господа драгоценным миром, и делает это, согласно четвертому евангелисту, одна из сестер воскрешенного Христом Лазаря, Мария (Ин 12:1–8).В Римской Церкви сложилось мнение, что эту-то Марию евангелисты и называли Магдалиной. Такую догадку высказывал, в частности, римский папа Григорий Великий († 604) (в то время Католическая Церковь еще не откололась от Православной, и римские папы не считали себя «наместниками Христа на земле», а были просто епископами Рима): он полагал, что женщина-грешница, возлившая на Господа душистое благовоние, сестра Лазаря Мария и Мария Магдалина — это одно и то же лицо. Этой версии придерживались и некоторые другие западные толкователи и богословы, например британский монах Беда Достопочтенный (†735).

Но еще раньше, в III веке, «заменить» Марию Магдалину на сестер Лазаря (причем на обеих сразу — и Марфу, и Марию) пытался святой Ипполит Римский. Именно Марфа и Мария, а не Мария Магдалина, оказываются главными свидетельницами Воскресения Спасителя в сохранившихся фрагментах его комментария на Песнь песней!

Однако крайне маловероятно, что Мария Магдалина действительно была сестрой Лазаря. Все евангелисты называют Магдалину галилеянкой (напомним еще раз, что Магдала — галилейский город), тогда как Лазарь и его сестры жили в предместье Иерусалима Вифании. Да и многие авторитетные памятники древней Церкви (например, «Апостольские постановления», датируемые концом IV в.) описывают Марию Магдалину и сестру Лазаря Марию как совершенно разных людей.

Эпизод 4. Христос избавляет женщину, взятую в прелюбодеянии, от побиения камнями. Рассказ об этом содержится только в Евангелии от Иоанна (Ин 8:3–11), и в основном в поздних рукописях. Часто считают, что это позднейшая вставка, лишь приписанная авторству святого апостола Иоанна. Как бы то ни было, этот эпизод не дает никаких оснований полагать, что женщина, которую книжники и фарисеи привели к Господу Иисусу и хотели побить камнями, и была Мария Магдалина. Такая версия до сих пор иногда звучит, но появилась она только в Средние века в католических источниках, и против нее есть сильные аргументы. Прежде всего тот, о котором мы уже сказали: встреча Христа с Марией Магдалиной почти наверняка состоялась в Галилее вскоре после Его выхода на проповедь, а эпизод с грешницей происходит в Иерусалиме, причем Христос иудеям уже хорошо известен.

Что говорит о Марии Магдалине церковное Предание?

Всем христианам известен рассказ о том, как через несколько лет после Вознесения Господа Мария посетила римского императора Тиберия (Тиберий правил Римской империей до 37 года н. э. Значит, если предположить, что Христос был распят и воскрес около 30 года (учитывая, что родился Он в 5–6 году до н. э.), у Марии Магдалины оставалось примерно шесть с половиной лет, чтобы совершить путешествие в Рим), сообщила ему о Воскресении Христа и преподнесла скромный подарок — яйцо. Император посмеялся: «Умерший не может воскреснуть — так же, как это яйцо не может из белого стать красным», — и тогда яйцо в его руке покраснело. Что, впрочем, императора-язычника не убедило (по другим сведениям, Тиберий, наоборот, уверовал и наказал распявших Христа Пилата, Анну и Каиафу).

Но этот рассказ очень позднего происхождения: судя по всему, впервые он появляется в апокрифическом (Апокрифами (от греч. «тайный, сокровенный») называются книги, «дополняющие» или «продолжающие» Священное Писание, повествующие о событиях, связанных с библейскими героями, но не упомянутых в Библии. Церковь в целом не считает апокрифы сколько-нибудь надежными и авторитетными источниками, хотя отдельные сведения из отдельных апокрифических книг — например, о Рождестве Богородицы, о Ее введении во храм, о Ее Успении — приняла в свое Предание.) «Ответе Тиберия к Пилату» (X–XI вв.). В этом тексте, подлинность которого вызывает у специалистов большие сомнения, Тиберий отвечает на донесение Пилата о казни галилеянина Иисуса и сообщает, что к нему приходила Мария Магдалина и свидетельствовала о чудесном Воскресении Распятого. Еще позже о путешествии Марии к римскому императору сообщают автор ее латинского жития (XII век), византийские историки Георгий Кедрин (рубеж XI и XII веков) и Никифор Каллист Ксанфопул (XIV век).

Раннехристианских свидетельств о Марии Магдалине, за исключением Евангелия, почти не сохранилось. Единственный, кто упоминает о ней во второй половине II века, — это римский философ Цельс, непримиримый враг христиан.

А среди дошедших до нас христианских рассказов о Марии Магдалине самый ранний — «Слово на мироносиц» святителя Модеста, Патриарха Иерусалимского (VII век). Два века спустя этот текст (в кратком пересказе) был включен в «Библиотеку» святителя Фотия, Патриарха Константинопольского. О путешествии Марии в Рим там нет ни слова, зато рассказывается, что она была в услужении у Пресвятой Богородицы, а после Ее Успения отправилась в Ефес (крупный город в Малой Азии, ныне Турции), где большую христианскую общину возглавлял апостол Иоанн Богослов. Упоминается в этом «Слове» и о мученической кончине святой Марии: перед смертью ее пытали, и во время пыток она вдруг преобразилась, так что тело ее показалась мучителям как бы сверкающим кристаллом.

Сведения о служении и проповеди Марии Магдалины в Ефесе сохранились и в других византийских памятниках конца I — начала II тысячелетия по Р. Х. В ее кратком житии, вошедшем в состав синаксаря (Синаксарь — от греч. Συναξάριον, «сборник» — сборник выдержек из святоотеческих писаний и житий святых, которые раньше читались во время утреннего богослужения, после шестой песни канона) Константинопольской Церкви (конец Х века) говорится, что Мария Магдалина «преподобнически преставилась» в Ефесе и была погребена при входе в пещеру Семи Ефесских отроков (очевидно, еще до того, как произошло чудо с самими отроками, жившими и усопшими в III веке). Примерно за 100 лет до составления этого жития мощи святой равноапостольной Марии были перенесены по повелению византийского императора Льва VI Мудрого (866–912) из Ефеса в константинопольский монастырь праведного Лазаря. Впрочем, русский игумен Даниил, автор известного «Хождения» в Святую Землю (1106–1108), сообщал, что и в это время гробницу Марии Магдалины в Ефесе все еще почитали, и там даже сохранялась честная глава святой.

По сведениям Никифора Каллиста Ксанфопула (XIV век), благовестнические труды Марии Магдалины не ограничились Палестиной и Ефесом. Согласно этому византийскому историку, она прошла с проповедью всю Италию и Галлию (территорию, охватывающую север нынешней Италии, всю Францию и юго-запад Германии), побывала в Египте, Финикии, Сирии, Памфилии (южная провинция Малой Азии, ныне в составе Турции).

Еще позже, в XV–XVI веках, житие Марии Магдалины обрастает новыми подробностями. Возникает предание о том, что по возвращении из Рима в Иерусалим святая некоторое время трудилась вместе с апостолом Петром (и, возможно, даже присутствовала при его казни в Риме), а спустя 14 лет после Вознесения Христова стала помощницей апостола «от семидесяти» Максима. Однажды иудеи схватили Максима, Марию Магдалину и еще нескольких христиан, посадили их на неуправляемый корабль и предоставили на волю ветра и морских волн. Волны принесли судно к Массилии (ныне французский город Марсель), где местный правитель уверовал во Христа после того, как его жена по молитве Марии Магдалины забеременела. В Ефес, согласно этой версии жития, святая Мария отправилась уже в зрелом возрасте, предчувствуя скорую кончину.

Житие, составленное на Афоне, называет местом мученичества Марии Магдалины Палестину. Жестоким пыткам ее подвергли иудеи, но в момент наивысших страданий тело Марии засверкало как кристалл — тогда-то мучители, испугавшись, и посадили ее вместе с другими учениками и ученицами Христа в неуправляемую ладью и пустили в море.

Каким сведениям о Марии Магдалине точно не стоит доверять?

Уже в наше время широкую известность приобрела интерпретация евангельской истории, согласно которой Мария Магдалина была не просто верной спутницей Христа, но чуть ли не Его возлюбленной. Этот миф, растиражированный западным кинематографом и беллетристикой, родился еще в первые века христианской эры в среде гностиков — сектантов, толковавших все Евангелие исключительно в «сокровенном мистическом» духе. Гностические воззрения были весьма разные (часть гностиков вообще не верила во Христа как в Бога, при этом почти все они были уверены, что и человеком Он лишь казался), но некоторые моменты их объединяли. Прежде всего — мнение (отвергаемое Церковью), будто главной целью пришествия Господа Иисуса Христа на землю было передать ученикам некое «тайное», недоступное для непосвященного большинства людей знание (от греч.γνώσις — «знание» и происходит название «гностики»).

Некоторые из текстов, созданных гностиками, отводят Марии Магдалине особенную роль. В таких, например, апокрифах, как «Евангелие от Фомы», «Евангелие от Филиппа», «Премудрость Иисуса Христа», «Апокалипсис Иакова» (содержащие их папирусы были найдены в районе египетского селения Наг-Хаммади в 1945 г., датируются они началом IV века) Магдалина изображена не только как основная свидетельница Воскресения Христова, но и как Его любимая ученица, которую Спаситель выделяет среди остальных и избирает посредницей в передаче «тайного знания» прочим ученикам. Авторы этих текстов отдают ей даже первенство перед апостолами Петром и Иоанном и описывают ссоры между учениками и Марией, якобы соперничавшими за близость к Господу. Поверить в такое соперничество между апостолами, просвещенными Духом Святым и однажды уже получившими от Спасителя мягкий выговор за спор о том, кто из них больше (Мк 9:34–35 и другие аналогичные места у других евангелистов), решительно невозможно.

Особенно преуспели в подобных вольных трактовках евангельского сюжета авторы так называемых евангелий «от Филиппа» и «от Марии». В их изображении апостолы обращают претензии по поводу «избранничества» Марии Магдалины к Самому Спасителю: «Почему ты любишь ее более всех нас?» — и в ответ слышат от Него притчу о слепых, пребывающих во тьме. И снова, совершенно невозможно представить, чтобы Христос назвал «слепыми» собственных учеников, которых избрал как раз для того, чтобы нести свет Евангелия по всему миру: Вы — свет мира (Мф 5:14); Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют (Мк 4:11).

Сама мысль о том, что у Христа могла быть «возлюбленная», могла родиться только в среде людей, не верующих в Него как в Бога. Немыслимо подозревать в каких-то внебрачных отношениях с женщиной Того, Кто всей Своей жизнью явил образец высочайшей нравственности и любви к Богу; Того, Кто учил не согрешать даже в мыслях: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 5:28). Но и брак, когда человек становится одной плотью с женой (Быт 2:24) и они уже всецело принадлежат друг другу, был бы для Сына Божия невозможен. Хотя Он не раз именует Себя «Женихом», но «обручиться» пришел со всеми верующими в Него, со всей Церковью, которую святой Иоанн Богослов называет в своем Откровении Новым Иерусалимом и Христовой Невестой (Откр 21:2, 3). Этот образ в Священном Писании — один из самых устойчивых: еще пророк Аггей называл грядущего Мессию Желаемым всеми народами (Агг 2:7), а апостол Павел призывал мужей любить своих жен так же, как и Христос возлюбил Церковь (Еф 5:25). Господь пришел «вступить в брак» со всеми верующими и явно не имел цели создавать обычную земную семью.

Но еще более сильный аргумент против подобных домыслов — полное молчание евангелистов на этот счет. Если бы имелись хоть какие-то основания предположить, что Мария Магдалина была для Христа больше чем просто верная ученица, то почему же никто из евангелистов об этом не обмолвился? Ведь женитьба у иудеев ни в коей мере не порицалась, наоборот, люди стремились вступать в брак и рожать детей!

Скажем еще раз: мифы об «особых» отношениях Христа с Марией Магдалиной стали распространяться только в XX веке. Ни в Древней Церкви, ни в Средние века, ни в Новое время, когда протестантские богословы пытались изучать Евангелия «научно» и «исторически», никто не принимал выдумки гностиков всерьез. И с тех пор не появилось ровным счетом никаких причин относиться к ним более серьезно.

На заставке: Эль Греко. Кающаяся Мария Магдалина. 1590