синоптические связи что это

Нервная система, как известно, состоит из нейронов. Эти особые клетки умеют принимать, хранить и обрабатывать информацию, они отвечают за связь организма с внешним миром и за работу всех систем этого организма. Память, внимание, мышление, воображение, творчество – всё это результаты работы нейронов. Однако вся эта многообразная деятельность не могла бы осуществиться, не будь у нейрона такого важного элемента, как синапс. В определённом смысле именно синапсы, а не сами нейроны, являются основой нервной системы.

Что такое синапс

Если сказать слишком упрощённо, то синапс – это место стыковки двух нервных клеток. Казалось бы, что здесь особенного? Но на самом деле синапс – это довольно сложное устройство, благодаря которому весь механизм сбора и обработки информации может исправно работать. Синапс – это то, что позволяет превратить простейшие сигналы и безусловные рефлексы в сложнейшие образцы мыслительной деятельности: представления, идеи, образы, произведения искусства, научные теории. Каково же строение синапса?

Строение синапса

Каждая нервная клетка имеет большое количество отростков. Все эти отростки, кроме одного, являются дендритами; это короткие и сильно разветвлённые образования, которые предназначены для приёма информации от других нейронов. Оставшийся длинный отросток называется аксоном; он отвечает за передачу информации от данной нервной клетки к следующей.

Соединяясь между собой отростками, нервные клетки образуют сложную сеть, по которой в разные стороны перемещаются сигналы. Разрозненные сигналы от периферической нервной системы попадают в центральную, где из них организм формирует целостную картину мира, решает, как ему поступать в дальнейшем, и посылает сигналы к нужным органам. Аксон нервной клетки может достигать внушительной длины – до полутора метров. И это только в организме человека. У жирафов аксоны в спинном мозге могут достигать и пяти метров. По-видимому, у более крупных вымерших животных, например, динозавров, аксоны нервных клеток в спинном мозге были ещё длиннее. Выходит, что нервные клетки являются самыми крупными клетками в организме.

Однако чаще всего напрямую от одной нервной клетки к другой сигнал пройти не может, потому что пространство между дендритами и аксоном заполнено межклеточным веществом. Чтобы нервная информация прошла от одного отростка к другому, нужно соорудить своеобразный мост. Такие мосты называются нейротрансмиттерами, или нейромедиаторами; образуются они в результате биохимических реакций и представляют собой белковые молекулы.

Сами нервные клетки очень маленькие – крупнейшие из них обычно не превышают длины 100 микрометров. Отростки нейронов, следовательно, имеют и вовсе микроскопические размеры. Однако даже на таком микроскопическом уровне строение синапса довольно сложное. Он состоит из трёх отделов. Первый – утолщение на конце аксона, называемое пресинапсической мембраной и необходимое для формирования нейромедиаторов. Второй отдел – аналогичное утолщение на конце дендрита, которое служит для приёма сигналов от нейромедиатора. Между ними находится третий отдел – сама синаптическая щель, в которой нейромедиаторы образуются.

Но строение синапса этим не ограничивается. На утолщении аксона имеются особые образования – синаптические пузырьки, которые содержат либо нейромедиатор, либо фермент, разрушающий нейромедиатор. А на утолщении дендрита имеются рецепторы, принимающие сигналы от конкретного нейромедиатора.

Данное строение синапса характерно для химического типа. Есть ещё электрические синапсы, имеющие несколько другую структуру. Нейромедиаторов они не образуют, поскольку электрические сигналы беспрепятственно проходят сквозь межклеточное вещество. При этом расстояние между мембранами в электрическом синапсе гораздо меньше, чем в химическом, благодаря чему давление межклеточного вещества более слабое. Кроме того, мембраны соединены так называемыми коннексонами – особыми белковыми образованиями.

Бывают ещё и смешанные синапсы, в которых химическая связь является фактором, усиливающим электрическую передачу сигнала.

Наиболее распространёнными являются химические синапсы, которые являются типовой разновидностью. Особенно велика их роль в нервной системе млекопитающих.

Как мы уже выяснили, синапсы служат для соединения нервных клеток и передачи между ними химических и электрических сигналов. Синапсы формируют нейронные цепи, которые, соединяясь между собой, образуют сложнейшие нейронные сети. Трудно представить себе, какие объёмы информации циркулируют в человеческой нервной системе. Сегодня считается, что только в головном мозге содержится около 100 миллиардов нервных клеток; каждая из них имеет до десяти тысяч синапсов, то есть связей с другими клетками. Клетки обмениваются сигналами со скоростью 100 метров в секунду. Таким образом, человеческий мозг представляет собой невероятный суперкомпьютер, возможностями превосходящий всё интернет-пространство планеты. Недавно учёные смоделировали секундную активность головного мозга на одном из самых мощных суперкомпьютеров в мире; и на нём эта секунда «растянулась» на целых сорок минут. Так что, по-видимому, искусственный интеллект ещё не скоро по-настоящему заменит естественный человеческий мозг.

Собственно говоря, уровень интеллекта человека и других животных в большей степени зависит не от объёма мозга и не от количества нейронов в нём, а от количества связей между нейронами. Поэтому совсем не удивительно, почему животные со значительно меньшими габаритами головного мозга иногда показывают более высокую интеллектуальную активность, чем животные с большим объёмом мозга. Так, поведение муравьёв иногда кажется сопоставимым с человеческим, хотя настоящего головного мозга у них, как и у других насекомых, нет вовсе. Ящерицы, наоборот, имеют настоящий мозг, однако их умственные способности куда скромнее. Здесь секрет состоит ещё и в том, что муравьи помимо «внутренней» нервной системы имеют своеобразную «внешнюю»: каждого муравья в сообществе можно представить как некий меганейрон, связанный с другими такими же муравьями, из-за чего образуется единый «групповой интеллект».

Аксоны и дендриты образуются в нервных клетках не сразу. Причём первым пробивается именно аксон, который начинает усиленно расти и прокладывать себе путь в окружающем пространстве. Так начинается рост самой нервной клетки. В конце концов аксон встречается с дендритами других нервных клеток и вместе с ними образует синапс.

Из структуры синапса понятно, что передача нервных импульсов является односторонней. То есть невозможен обратный путь сигнала – от дендритов к аксону. Кроме того, передача сигнала производится с небольшой задержкой – так называемой «синаптической задержкой», которая составляет около 0,5 миллисекунд.

Известно, что в нервной системе содержатся нейроны, не имеющие аксонов. Как работают такие клетки и для чего они нужны – пока никто не знает.

Интересно, что исследования работы нервных клеток учёные проводили на кальмарах. Их нервные клетки настолько большие, что видны невооружённым глазом. Это позволило вставлять в них электроды и измерять электрический потенциал в разных частях клетки. Исследователи Ходжкин, Элкс и Хаксли за такую работу в 1963 году удостоились Нобелевской премии.

Классификация синапсов

Существует несколько классификаций соединений нервных клеток. Первую из них мы рассмотрели выше – это деление на химические, электрические и смешанные синапсы. Также синапсы можно разделить по характеру передаваемого сигала: возбуждающие и тормозящие. Синапсы могут быть разделены и по месту расположения: центральные, находящиеся в головном мозге, и периферические, расположенные в периферической нервной системе.

Также синапсы делят в зависимости от производимых нейромедиаторов. Одни производят норадреналин, другие – ацетилхолин, серотонин, глутамат и другие. Всего существует около шестидесяти видов нейромедиааторов, каждый из которых несёт специфическую функцию. Так, норадреналин является возбуждающим веществом, он активизирует все системы организма, порождает чувство ярости. Дофамин – гормон счастья, который сообщает организму состояние блаженства, порождает позитивные эмоции; также он отвечает за познавательные процессы. Как переизбыток, так и недостаток нейромедиаторов приводит к различным нарушениям в нервной системе и организме в целом. Так, недостаток дофамина порождает депрессию, упадок сил, приводит к слабоумию. Переизбыток глутамата может привести к гибели нервных клеток.

Строение и функционирование биологической нервной системы позволило учёным создать её искусственный аналог. В искусственной нейронной сети соединения между отдельными «нейронами» также именуют синапсами, есть в их составе и «дендриты», и «аксоны». В искусственных нейронных сетях удаётся смоделировать даже отдельные типы сигналов – так, есть здесь сигналы возбуждающие и тормозящие. Конечно, искусственная нейронная сеть является упрощённой моделью настоящей, биологической, но по мере развития технологий модель становится более детализированной. Так, в 2015 году в Швеции исследователи создали один из наиболее совершенных на сегодняшний день искусственных аналогов нейрона. Устройство было создано на основе органической биоэлектроники. Такой искусственный нейрон наиболее полноценно повторяет работу естественной нервной клетки и может даже общаться с другими нейронами.

Синаптические связи мозга и верующие нейроны

Синаптические связи мозга и верующие нейроны

Количество синаптических связей мозга равнозначно количеству секунд в 30 миллионах лет.

Разумеется, большое количество нейронов обеспечивает значительную вычислительную мощность (как добавление микросхем или карт памяти в компьютер), однако действия производятся в самих отдельных нейронах. Нейронам присуща элегантная простота, вместе с тем это прекрасные в своей сложности машины для обработки электрохимической информации. Внутри нейрона в состоянии покоя больше калия, чем натрия, а преобладание анионов, отрицательно заряженных ионов, создает внутри клетки отрицательный заряд. В зависимости от вида нейрона при введении крошечного электрода в его тело в состоянии покоя мы получим показания –70 мВ (милливольт – одна тысячная вольта). В состоянии покоя клеточная оболочка нейрона непроницаема для натрия, но пропускает калий. При стимуляции нейрона действиями других нейронов (или электрическими манипуляциями любопытных нейробиологов, вооруженных электродами) проницаемость клеточной оболочки меняется, натрий проникает в клетку и таким образом электрический баланс смещается с –70 мВ до нуля. Это явление называется возбудительным постсинаптическим потенциалом, или ВПСП. Синапс – это крохотный зазор между нейронами, следовательно, термин постсинаптический означает, что нейрон на стороне приема сигнала, преодолевающего синаптическую щель, возбуждается, чтобы достичь своего потенциала срабатывания. В отличие от этого, если стимуляция исходит от тормозящего нейрона, напряжение смещается в отрицательную сторону, от –70 мВ до –100 мВ, в итоге срабатывание нейрона становится менее вероятным. Это явление называется тормозящим постсинаптическим потенциалом, или ТПСП. Хотя различных видов нейронов насчитываются сотни, большинство мы можем отнести либо к возбудительным, либо тормозящим по типу действия.

Если при нарастании ВПСП достигает достаточного значения (в результате многочисленных срабатываний одного нейрона за другим или множества связей с другими нейронами), тогда проницаемость клеточной оболочки нейрона достигает критического значения, натрий врывается в него, вызывает мгновенный всплеск напряжения до +50 мВ, оно распространяется по всему телу клетки и поэтапно спускается по аксону в терминали. С той же быстротой напряжение нейрона вновь снижается до –80 мВ, а затем возвращается к –70 мВ в состоянии покоя. Этот процесс приобретения клеточной оболочкой проницаемости для натрия и соответствующего изменения напряжения с отрицательного на положительное, переходящее по аксону к дендритам и синаптическим связям с другими нейронами, называется потенциалом действия. Чаще мы пользуемся выражением «клетка возбудилась». Нарастание ВПСП называется суммацией. Известно два вида: (1) временная суммация, при которой двух ВПСП одного нейрона достаточно для того, чтобы принимающий нейрон достиг критической точки и возбудился; и (2) пространственная суммация, при которой два ВПСП от двух разных нейронов появляются одновременно и их достаточно для того, чтобы принимающий нейрон достиг критической точки и возбудился. Это электрохимическое изменение напряжения происходит стремительно, натриевая проницаемость распространяется последовательно по аксону от тела клетки к терминалям, и это явление, как и следовало ожидать, называется распространением. Скорость распространения зависит от двух условий: (1) диаметра аксона (чем больше, тем быстрее) и (2) миелинизации аксона (чем больше миелиновая оболочка, покрывающая и изолирующая аксон, тем быстрее происходит распространение импульса по нему).[102]

Отметим: если критическая точка возбуждения нейрона не достигнута, он не возбуждается; если критическая точка достигнута, нейрон возбуждается. Эта система работает по принципу «или-или», «все или ничего». Нейроны не возбуждаются «слегка» в ответ на слабые раздражители или «сильно» в ответ на сильные раздражители. Они либо возбуждаются, либо не возбуждаются. Следовательно, нейроны передают информацию одним из трех способов: (1) частотой возбуждения (количеством потенциалов действия в секунду), (2) местом возбуждения (какие именно нейроны возбуждаются) и (3) численностью возбуждения (сколько нейронов возбуждается). Поэтому говорят, что нейроны двоичны по действию, подобны двоичным символам компьютера, 1 и 0, соответствуют сигналу включения или выключения, проходящему или не проходящему по нервному пути. Если рассматривать эти нейронные состояния «включить или выключить» как один из типов ментального состояния, когда один нейрон дает нам два таких состояния (включение или выключение), тогда при обработке информации о мире и управляемом организме у мозга есть 2?10 15 возможных вариантов на выбор. Поскольку мы не в состоянии охватить разумом все это число, можно сказать, что мозг во всех отношениях является бесконечно большой машиной для обработки информации.

Каким образом отдельные нейроны и их потенциал действия создают сложные мысли и убеждения? Процесс начинается с так называемого нейронного связывания. «Красный круг» – пример объединения двух входящих сигналов («красный» и «круг») в один воспринимаемый объект, красный круг. Нейронные сигналы от мышц и органов чувств сливаются, двигаясь «вверх по течению», через зоны конвергенции – области мозга, объединяющие информацию, содержащуюся в разных нейронных сигналах (от глаз, ушей, органов осязания и т. д.), чтобы в итоге мы получили представление об объекте в целом, а не о бесчисленных фрагментах изображения. Глядя на перевернутый снимок президента Обамы в главе 4, мы поначалу воспринимаем лицо как одно целое и лишь потом начинаем замечать, что с глазами и ртом что-то не так; как уже объяснялось, причина в том, что две разные нейронные сети действуют с различной скоростью: сначала происходит восприятие лица в целом, затем – деталей этого лица.

Однако связывание – значительно более широкое явление. Объектов, воспринимаемых разными органами чувств, может быть множество, и все они должны связаться воедино в высших областях мозга, чтобы обрести смысл. Крупные отделы мозга, такие, как кора больших полушарий, координируют сигналы от меньших участков мозга, например от височных долей, которые, в свою очередь, объединяют нейронные события от еще меньших компонентов мозга, например от веретенообразной извилины (для распознавания лиц). Это уменьшение происходит на всем пути до уровня единственного нейрона, где нейроны с высокой избирательностью (иногда их называют «бабушкиными») возбуждаются лишь в том случае, когда субъекты видят того, кого знают. Есть нейроны, которые возбуждаются лишь в том случае, когда объект движется слева направо через поле зрения наблюдателя. Есть другие нейроны, которые срабатывают, только когда объект движется справа налево через поле зрения наблюдателя. И есть третьи нейроны, обладающие потенциалом действия только при получении сигналов ВПСП от других нейронов, возбуждающихся в ответ на диагональное движение объектов в поле зрения. Так в нейронных сетях и происходит процесс связывания. Есть даже нейроны, которые возбуждаются, только когда мы видим того, кого узнаем. Нейробиологи из Калтеха Кристоф Кох и Габриэль Крейман совместно с нейрохирургом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ицхаком Фридом обнаружили, например, единственный нейрон, который возбуждается, когда участнику эксперимента показывают снимок Билла Клинтона и более никого. Другой срабатывает, только если участнику показать снимок Дженнифер Энистон, но лишь ее одной, без Брэда Питта.[103]

Разумеется, мы не осознаем работу наших электрохимических систем. Что мы в действительности испытываем, так это субъективные состояния мыслей и чувств, возникающие при объединении нейронных событий и названные философами квалиа. Но даже сами квалиа – один из видов эффекта нейронного связывания, объединения сигналов от бесчисленных нейронных сетей «низшего порядка». Все действительно сводится к электрохимическому процессу нейронного потенциала действия, или к возбуждению нейронов и установлению связи друг с другом с передачей информации. Как им это удается? Опять-таки благодаря химии.

Связь между нейронами возникает в немыслимо крохотной синаптической щели между ними. Когда потенциал действия нейрона устремляется по аксону и достигает его терминалей, он вызывает выброс в синапс мельчайших порций химических трансмиттерных веществ (ХТВ). Полученные соединяющимися нейронами ХТВ действуют как ВПСП, меняя напряжение и проницаемость постсинаптического нейрона, тем самым вызывая его возбуждение и распространение его потенциала действия вниз по аксону до терминалей, где он выбрасывает свои ХТВ в следующий синаптический зазор, и так далее по всей линии нейронной сети. Когда мы ушибаем палец ноги, сигнал боли проходит от болевых рецепторов в тканях нашего пальца ноги весь путь вверх до мозга, который замечает боль и передает сигнал другим участкам мозга, посылающим дополнительные сигналы в сокращающиеся мышцы, чтобы мы отдернули ногу от злополучного препятствия. Все это происходит так быстро, что кажется почти мгновенным.

Существует много видов ХТВ. К самым известным относятся катехоламины, в том числе допамин, норадреналин (норэпинефрин) и адреналин (эпинефрин). ХТВ действуют на постсинаптический нейрон, как ключ на замок. Если ключ подошел и повернулся, нейрон срабатывает; в противном случае дверь остается запертой, а постсинаптический нейрон невозбужденным. После возникновения процесса возбуждения большинство неиспользованных ХТВ возвращается в пресинаптический нейрон, где-либо используется повторно, либо разрушается моноаминоксидазой (МАО) в процессе так называемого первого поглощения. Если в синаптическом зазоре присутствует слишком много ХТВ, тогда остаток всасывается в постсинаптический нейрон в процессе второго поглощения.

Как нам построить всю систему снизу доверху, начиная с химических трансмиттерных веществ, таких как допамин, и связывая сигналы в единую систему убеждений? Посредством поведения. Напомню, что первичная функция мозга – управлять телом и помогать ему выжить. Один из способов сделать это – посредством ассоциативного обучения, или паттерничности. Это и есть связующее звено между нейронным потенциалом действия и человеческими поступками.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 3. Вера и верующие

Глава 3. Вера и верующие Что мы знаем о существовании некой «Высшей силы»? Практически ничего, кроме того, что нам очень хотелось бы, чтобы она была. Все остальное – это множество фактов, так или иначе скомпонованных с целью подтверждения изначальной гипотезы, а также

Зеркальные нейроны: психическое отражение

Зеркальные нейроны: психическое отражение Вы когда-нибудь начинали ощущать жажду, наблюдая, как кто-то пьет? Или зевали вместе с другими? Эти знакомые реакции могут быть поняты в свете одного из наиболее удивительных недавних открытий в нейрофизиологии – зеркальных

Зеркальные нейроны и интуиция

Зеркальные нейроны и интуиция

Зеркальные нейроны при стрессе и страхе

Зеркальные нейроны при стрессе и страхе

4. Зеркальные нейроны и происхождение языка

4. Зеркальные нейроны и происхождение языка Не все делают это так страстно, как французский комический актер Луи де Фюнес, но все делают это: мы разговариваем с помощью рук. Но что означает эта более или менее активная жестикуляция, когда мы разговариваем? И почему

9. Зеркальные нейроны в медицине и психотерапии

9. Зеркальные нейроны в медицине и психотерапии

Зеркальные нейроны

Зеркальные нейроны Во время сеанса коучинга Стюарт чувствует, что Джесси готова познакомиться с идеей, которая может показаться очень странной и необычной. Речь идет о так называемых зеркальных нейронах, открытых не так давно итальянскими исследователями. Открытие это

Зеркальные нейроны

Зеркальные нейроны Джесси хотелось бы не испытывать столько стресса во время презентаций. Стюарт понимает, что изменение ситуации до такой степени, чтобы Джесси получала от презентаций удовольствие, потребует много усилий по нескольким разным направлениям. Им

Зеркальные нейроны

Зеркальные нейроны Многие люди называют честность и искренность важными качествами. Но, когда речь заходит об уверенности в себе, целая философская школа призывает «притворяться, пока это не станет правдой». Делайте вид, что вы уверены в себе, и постепенно действительно

ВВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНЫЕ НЕЙРОНАУКИ. Глава 3. Нейроны и связи между ними.

Глава 3. Нейроны и связи между ними.

Что мы знаем о процессах, происходящих на уровне нейронов? Можем ли мы сейчас построить непротиворечивую теорию относительно событий на этом уровне?

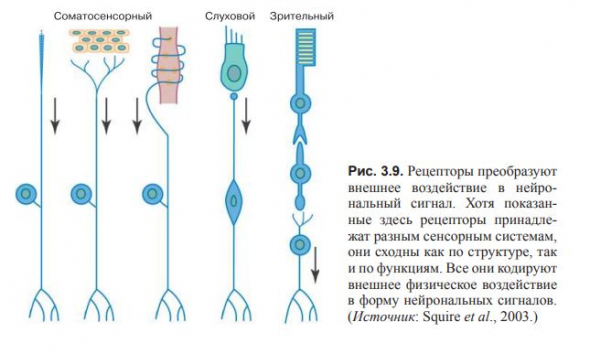

Основными клетками мозга являются нейроны, высококонсервативные с эволюционной точки зрения. Они сохранялись в относительно неизменном виде в течение многих сотен миллионов лет, и даже очень разные виды животных имеют одинаковые типы нейронов. Со многих точек зрения нейроны не отличаются от остальных клеток, но есть то, что выделяет их среди остальных: специализация на электрохимической сигнализации, благодаря которой они способны принимать входящий сигнал на дендритах и посылать электрохимический сигнал вдоль аксона. Весь мозг можно рассматривать как сверхсложную структуру, состоящую из связанных между собой нейронов.

Дендритами и аксонами называют выросты тела нейрона; один нейрон может иметь до десяти тысяч дендритов и один аксон.

Потенциал действия (ПД) проходит по аксону значительно медленнее, чем электрический ток в компьютере, однако многие задачи наш мозг выполняет гораздо лучше современных компьютеров. В настоящее время компьютеры далеко отстоят от человека в задачах восприятия, языковой коммуникации, семантической памяти, контроля движения и творчества.

Нейробиология концентрирует внимание на связи и взаимодействии нейронов. Рассмотрение таких связей удобно начинать как раз с генерализованного нейрона.

Классические нейроны соединяются при помощи синапсов, которые могут быть возбуждающими и тормозящими.

Активность нейрона опосредована десятками факторов — циклом сна и бодрствования, доступностью предшественников нейромедиаторов и многими другими. Все эти факторы влияют на вероятность прохождения сигнала между двумя нейронами и могут быть представлены в виде синаптических весов. Таким образом, все разнообразие нейронов можно с успехом представить в виде интегративного нейрона, а все способы межнейронной коммуникации — в форме вероятности прохождения сигнала между нейронами.

Существует по меньшей мере шесть основных нейромедиаторов и не менее тридцати «менее важных», в основном являющихся нейропептидами.

Даже дендриты отдельной клетки, по всей видимости, способны к обработке информации. Имеются также данные, что способна принимать участие в обработке информации и нейроглия — поддерживающая ткань нервной системы.

На настоящий момент известно о существовании в некоторых частях взрослого головного мозга стволовых клеток. Образование новых синапсов идет в течение всей жизни; для образования новых синапсов отростки дендритов способны образовываться за несколько минут.

1.3. Обработка информации нейронами.

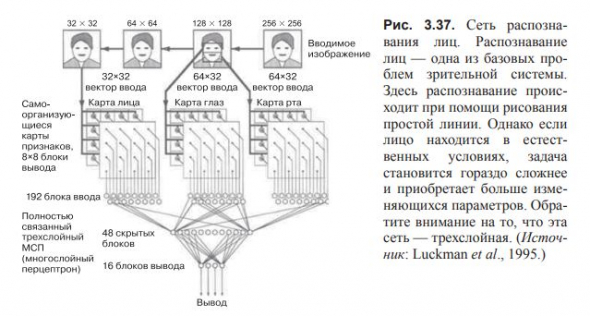

Искусственные нейронные сети использовались для моделирования многих функций мозга — распознавания элементов изображений, управления роботами, обучения и улучшения функционирования на основе опыта.

Во многих случаях такие сети выполняли задачи лучше, чем компьютерные программы, основанные на логике и математике.

Так же, они помогают нам понять принципы работы реальных нейронных сетей в мозге.

Нейросети помогают нам понять работу нервной системы.

Так искусственные нейросети могут служить моделями для изучения реальных структур в мозге.

Мы ограничимся рассмотрением синапсов только двух типов — возбуждающего (повышающего вероятность прохождения ПД (Потенциал действия) на постсинаптическом нейроне) и тормозящего (понижающего такую вероятность).

Глутамат — наиболее распространенный медиатор в ЦНС — является возбуждающим.

ГАМК (гаммаАминоМасляная кислота) является наиболее распространенным тормозным медиатором.

В нервной системе распространены массивы нейронов, часто именуемые картами.

2.1. Упрощенный случай: рецепторы, пути и контуры.

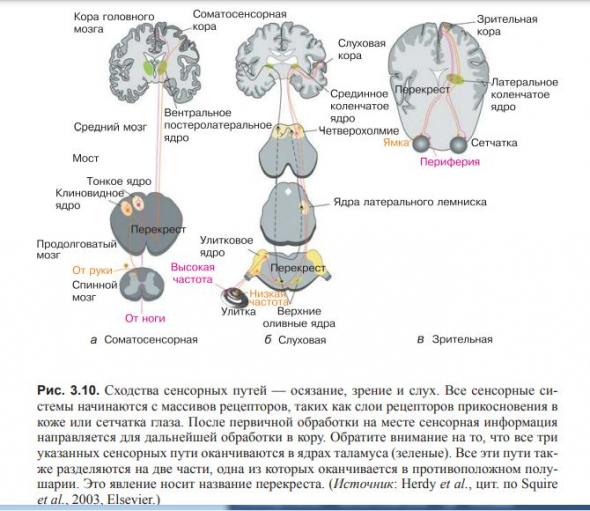

Каждый сенсорный нерв может содержать несколько параллельных каналов, каждый из которых проводит несколько различающуюся информацию. Так, зрительный тракт имеет канал передачи цвета, называемый мелкоклеточным, и канал передачи формы и размеров объекта, называемый крупноклеточным.

Точно так же соматосенсорные пути сочетают каналы передачи прикосновения, давления, боли и некоторые другие.

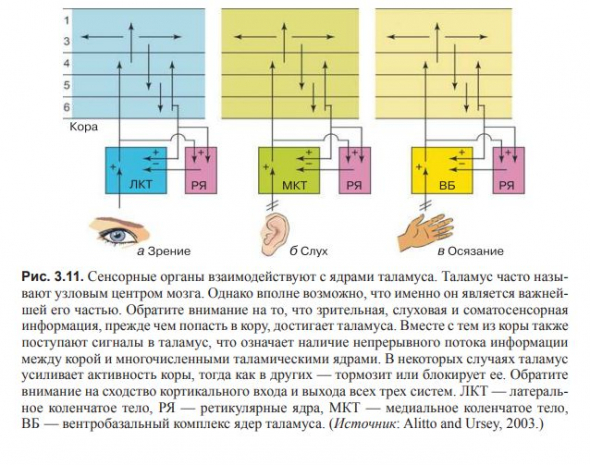

Большинство сенсорных волокон оканчиваются в таламусе, где они передают сигнал нейронам, оканчивающимся в коре.

(рис. 3.10 и 3.11)

Таким образом, в большинстве сигнальных путей существуют петли обратной связи — такие, как в нейросети с двумя или более слоями.

С этой точки зрения мозг представляется системой воздействующих друг на друга массивов и сетей.

Массивы нейронов представляет собой двумерную сеть нейронов.

Когда массивы соответствуют пространственной организации той или иной структуры, их называют картами.

В мозге имеет место как временное, так и пространственное кодирование, наряду со многими другими способами кодирования и обработки информации.

Пространственные карты являются наиболее наглядной формой пространственного кодирования.

Таким образом, даже информация от не ассоциированных с пространством органов чувств обрабатывается массивами и картами нейронов.

Наш мозг организует огромные количества входящей информации так, чтобы отражать положение окружающих объектов. Моторная кора, как вы можете догадаться, также выглядит как непропорциональная карта скелетных мышц тела.

Главным вопросом относительно сенсорики на сегодняшний день яляется вопрос о том, как осуществляется высокоуровневая обработка воспринятой информации. И модель нейросетей предоставляет один из возможных ответов.

Мозг постоянно корректирует работу моторных систем на основании сенсорной информации и адаптирует сенсорные системы при помощи моторной активности.

Сенсорные системы можно представить в виде иерархических систем, состоящих из иерархических систем низшего порядка, начиная с рецепторов и постепенно переходя ко все более сложным объектам.

Идет непрерывный обмен информацией между двумя системами в процессе цикла от восприятия до действия, начиная с наинизшего и заканчивая высшими уровнями планирования, мышления и анализа возможного развития событий

(рис. 3.20 Иерархическая система из области архитектуры).

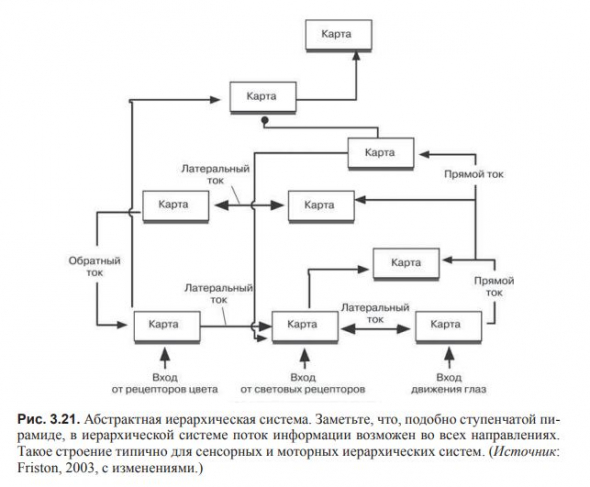

В схеме иерархической системы обработки информации, каждый массив нейронов назван картой; карты существуют на разных уровнях, и сигнал может идти вверх, вниз и к другой карте того же уровня.

При рассмотрении электрической активности десятков миллиардов нейронов мозг поневоле начинает казаться огромным оркестром, а не одним инструментом. За сотни миллионов лет эволюции в мозге появились нейроны с самыми разными видами временного и пространственного кодирования (блок 3.1).

В путях следования информации имеется множество точек выбора, с которых она может быть направлена по нескольким различным путям или быть передана на уровень выше или ниже.

Если вернуться к ступенчатой пирамиде, то такой разветвленный путь похож на путь человека к вершине: он может достигнуть ее прямым или окружным путем.

Зрительная картина мира подвержена постоянным изменениям. Однако мозг тем не менее ведет обработку таких изменений. Животное не может позволить себе не заметить хищника, прячущегося в траве, только потому, что сейчас закат, или потому, что на него падает тень.

Для того чтобы выжить, мы должны были иметь превосходную зрительную систему.

Вот, например, кошка, выслеживающая жертву, может осматривать дерево только одним глазом, тогда как другой глаз остается пассивным. Это приводит к явлению бинокулярной конкуренции — конкуренции между зрительными входами от разных глаз.

Многие животные получают от разных глаз совершенно разные входы — такие животные, как кролики и олени, вообще не имеют участков перекрытия полей зрения, поэтому для них явление бинокулярной конкуренции невозможно.

Мозг постоянно имеет некоторые ожидания относительно встречаемых им внешних условий. Спускаясь по лестнице в темноте, мы ожидаем, что под ногой будет ступенька.

При анализе неоднозначно трактуемых объектов ожидание обусловливает выбор наиболее приемлемого варианта трактовки. Многие слова в языке имеют больше одного значения, поэтому, даже читая это, вы вынуждены иметь дело с неоднозначностями. Мозг опирается не только на входящую информацию — он имеет множество причин выбора того или иного варианта, основанных на предсказании результата и ожидании.

Селективное внимание позволяет нам динамически изменять свои сенсорные предпочтения, а долговременная память увеличивает силу синапсов, ответственных за точное восприятие.

Многие ученые считают, что всю кору целиком, наряду с сопутствующими областями, такими как таламус, следует рассматривать как одну функциональную единицу. Ее часто называют таламокортикальной системой.

Одним из основных свойств поведения животных является способность адаптироваться.

Основным свойством мозга, таким образом, является приспособляемость. Однако какие изменения в структуре самого мозга приводят к такой приспособляемости?

Для этих целей гораздо лучше подходят методы визуализации структур мозга, получившие интенсивное развитие в два прошедших десятилетия.

Хотя большая часть методов визуализации ориентирована на конкретную область, подчеркивая тем самым функциональное разделение, а не интеграцию, были предприняты попытки изучения обучения как системного процесса, включающего глобальные изменения структуры и функций мозга.

Развитие технологии магнитно-резонансной томографии позволило начать изучение изменений структурных компонентов связи — трактов белого вещества — под влиянием обучения.

Как было показано, обучение жонглированию вызывает изменения как в сером, так и в белом веществе мозга.

Данные результаты стали поистине революционными, поскольку долгие годы считалось, что структура мозга неизменна.

Подобные открытия, позволяющие рассматривать мозг как функционально и структурно лабильный орган, вне всякого сомнения являются шагом вперед в нашем понимании процесса обучения.

(4.0. Адаптация и обучение массивов нейронов).

Наиболее известное правило обучения нейросетей, выражаемое в лозунге «neurons that fire together, wire together».

Нейроны, которые срабатывают вместе, соединяются вместе.

(Обучение по Хэббу).

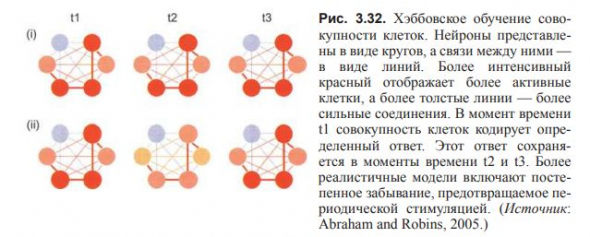

Дональд Хэбб в 1949 г. постулировал, что ассамблеи нейронов способны обучаться благодаря усилению связей между нейронами, активирующимися при стимуляции одновременно.

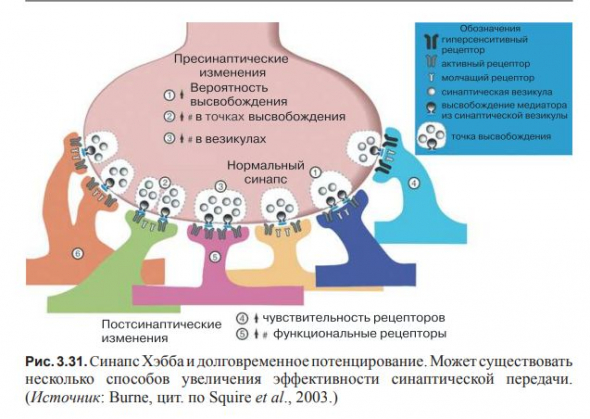

В основе обучения и памяти лежит эффективность синаптической связи.

Существует множество способов воздействия на эффективность синаптической передачи. Так, два нейрона могут образовать больше синапсов, в самих синапсах может вырабатываться больше нейромедиатора, рецепторы постсинаптического нейрона могут стать эффективнее.

В обучении задействовано два типа изменений; их можно рассматривать как усиленное возбуждение и усиленное торможение.

Долговременное усиление возбудимости одного нейрона называют долговременой потенциацией.

Долговременное понижение же — долговременной депрессией. Оба события имеют место в гиппокампе.

Визуально обучение по Хэббу можно представить в виде утолщения линий между узлами сети, как в простой совокупности клеток.

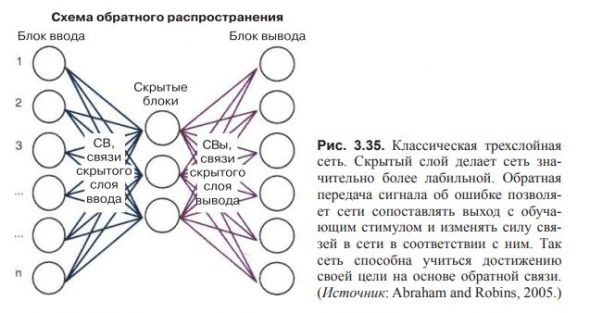

Модели с третьим, скрытым слоем позволяют нейросети изменять силу соединений.

Классическая трехслойная прямая сеть со скрытым слоем и настраиваемой силой взаимодействий может эффективно обучаться путем сопоставления выхода нейросети с желаемым выходом и подстройки силы соединений для достижения желаемого результата.

Процесс носит название обратного распространения ошибки обучения и во многом подобен отрицательной обратной связи.

Сети такого типа на сегодняшний день наиболее распространены.

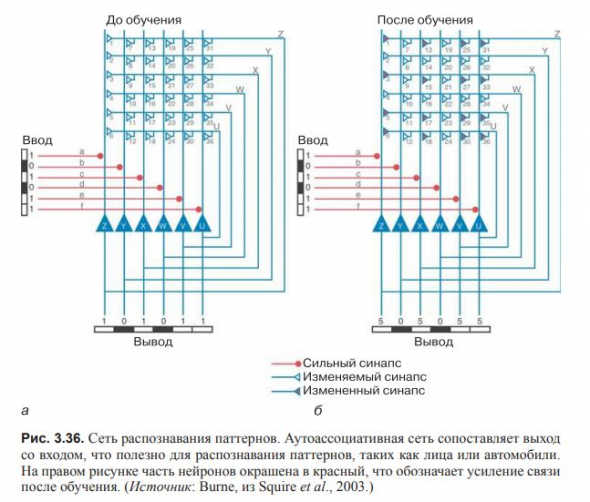

В самоорганизующейся аутоассоциативной сети выход ставится в соответствие входу.

Такая стратегия полезна при распознавании паттернов, таких как звук знакомого голоса.

Самоорганизующиеся системы используются в природе для решения многих задач.

Сами организмы и их нервные системы можно рассматривать как самоорганизующиеся системы.

Самоорганизующаяся сеть способна справляться с фундаментальой проблемой распознавания человеческих лиц.

Человек учится реагировать на нормальные, недеформированные лица в очень ранний период жизни и вскоре становится способен отличать знакомые лица от незнакомых.

Задача, решаемая сетью, гораздо проще решаемой человеком, поскольку в модели происходит только формирование цепи.

Сеть способна обучаться предугадывать расположение рта в нижней части рисунка и двух глаз — в верхней.

4.2. Дарвинистский подход в нервной системе: выживают клетки и синапсы, наиболее приспособленные к данной задаче.

Нейральный дарвинизм предполагает, что нейроны развиваются и соединяются друг с другом в соответствии с дарвинистскими принципами.

Селекционизм — эффективный способ адаптации.

Отбор нейронов приводит к образованию долгоживущих нейронных совокупностей, выполняющих задачи адаптации, обучения, разпознавания паттернов и им подобные.

Нейросети отличаются высоким уровнем параллельности (что означает способность производить много разных вычислений одновременно) и распределенности (способности обрабатывать информацию в разных местах с использованием разных механизмов).

Это говорит о большей близости нейросетей к биологическим способам обработки информации.

Нейронные сети довольно просто перевести на язык математических выражений.

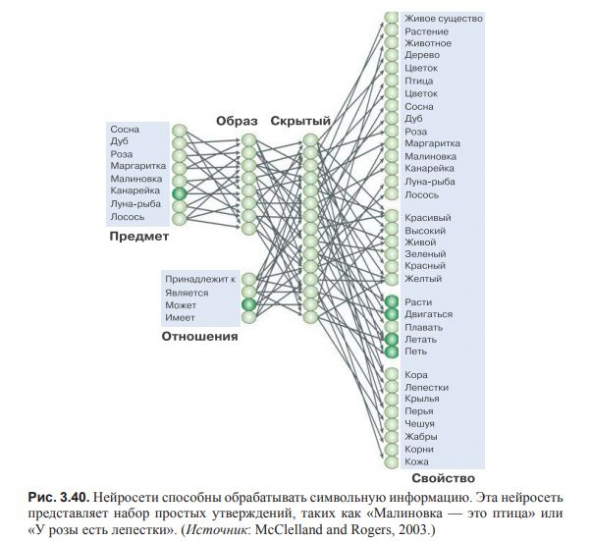

Нейросети способны обрабатывать символьную информацию, а символы могут быть переведены в нейросети.

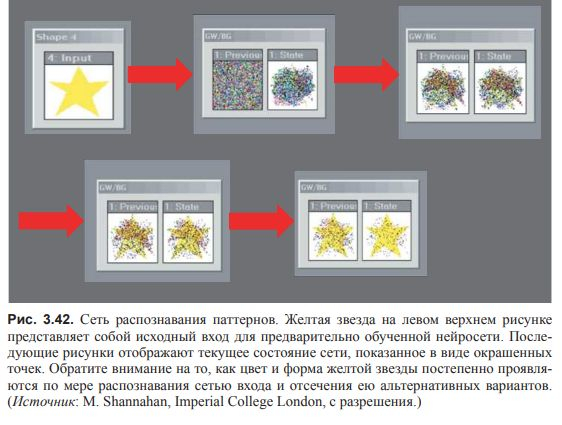

Обучение нейросети проявляются по мере распознавания сетью входа и отсечения ею альтернативных вариантов.

Существует масса способов координации работы нейронов. Одним из них являются масштабные ритмы, координирующие работу больших групп нейронов так же, как дирижер координирует игру симфонического оркестра. Если большая масса нейронов активируется одновременно, то их активность, как правило, суммируется.

Современные данные говорят в пользу гораздо более быстрых гамма- и тета-корреляций на тех частотах, на которых мозг выполняет большую часть этой работы.

Ритмы энцефалограммы на сегодняшний день считаются сигнализирующими о разных, но скоординированных процессах.

К примеру, гамма-ритмы высокой плотности считаются ассоциированными с осознанным зрительным восприятием и процессом решения простой проблемы эквивалентности.

Альфа-ритмы традиционно ассоциируются с отсутствием задач, требующих фокусировки внимания, тогда как тета-ритмы, как полагают на настоящий момент, контролируют гиппокампальную область и фронтальную кору в процессе обращения к долговременной памяти. Дельта-ритмы — сигналы глубокого сна — группируют быструю нейрональную активность с целью консолидации полученных данных.

При проектировании самолета инженеры закладывают в его конструкцию некоторую функциональную избыточность на случай выхода из строя важнейших систем. Так, если откажет один двигатель, то большая часть самолетов будет способна дотянуть до взлетно-посадочной полосы на оставшихся.

Человек и животные также обладают определенной функциональной избыточностью.

Мозга это правило тоже касается. Мозг способен работать даже после получения весьма значительных повреждений.

Латеральное торможение является распространенной стратегией для выделения различий между двумя однородными областями сигнала, такими как темные пятна на светлом фоне.

Клетки сенсорных систем имеют так называемые рецептивные поля, настроенные на определенные параметры входа, такие как ориентация линии, цвет, движение, форма и тип объекта. При повышении уровня визуальных карт их разрешение падает, в то время как способность к интеграции информации растет.

Поскольку сенсорные и моторные системы изучают отдельно друг от друга, мозг представляется нам огромным сенсомоторным органом, делающим возможным непрерывные высокоуровневые взаимодействия между входом и выходом.

Пространственные массивы нейронов делают возможным пространственное кодирование, однако не стоит забывать о том, что в нервной системе имеется еще и кодирование временное. Основные ритмы энцефалограммы, как полагают, отвечают за временную координацию активности больших групп нейронов.

Последние исследования позволяют предположить, что гамма-ритм ответственен за интеграцию сенсорной информации осознанные ощущения, а тета-ритм — за извлечение информации из долговременной памяти.

Контрольные задания к этой главе.

1. Опишите основные функции интегративного нейрона.

2. Что такое латеральное торможение и какую роль оно играет в сенсорных системах?

3. Каким образом сенсорные и моторные системы можно рассматривать в форме иерархических структур?

4. Опишите роль двусторонних взаимодействий в функционировании мозга.

5. Что такое дарвинистский подход к нервной системе и какие аспекты процессов, происходящих в мозге, он затрагивает?

6. Назовите три наиболее общих свойства сенсорных систем.