С чего началось строительство екатеринбурга

История Екатеринбурга: год основания, интересные факты и события

Ранние годы

История Екатеринбурга тесно связана с рекой Исетью, которая с древних времен служила транспортным путем в Сибирские земли. На территории Современного города археологами было обнаружено поселение, которое было здесь в VI тысячелетии до н.э. Местоположение его рядом со скальным массивом под названием «Палкинские каменные палатки».

Скалы служили природным укреплением поселения, в котором были обнаружены жилища, в них жили древние металлурги, плавившие медь. Это подтверждают найденные здесь фигурки животных, птиц, наконечники стрел, бытовые предметы, выплавленные из этого материала. К более позднему периоду относятся изделия из железа. Предположительно поселения, найденные в этом районе, погибли в результате пожаров или набегов других племен.

Городов в этих местах до появления здесь русских не было. Земли Среднего Урала практически не были заселены, местные народы были объединены в племена, которые кочевали и занимались скотоводством.

Первые русские переселенцы

Официально заселение Сибири русскими принято считать после похода Ермака в 1580 году. Но до этого времени русские люди, преодолев Уральские горы, шли в Сибирь. Это были промысловики-охотники, беглые крестьяне и преступники. Большая часть оставалась на восточных склонах Урала, где начиналась история Екатеринбурга. Служилые люди и казаки возводили крепости, возле которых переселенцы строили жилье, пахали землю, разводили скот.

Только после того, как эти земли стали предметом интереса Русского государства, финансировавшего постройку крепостей с гарнизонами, которые защищали население от набегов кочевников, в эти места потянулись люди с Северного Урала, где холодный климат не позволял заниматься земледелием, и с других областей России. Заселение было стихийным и регулируемым правительством.

Земля уральская, богатая природными богатствами, манила сюда людей предприимчивых. Правительство, поощряя переселение людей на Урал и в Сибирь, выдавало ссуды, освобождало от налогов. Но преобладающим было стихийное переселение крестьян. Кроме русских на Урал пришли коми-зыряне, татары, башкиры, чуваши. К началу XVIII века основная часть Среднего Урала была заселена. Население здесь было в большей массе горнозаводским.

Первые селения и заводы

История города Екатеринбурга начиналась с 1672 года, когда старообрядцами была основана деревня Шарташа. Через десять лет появились поселения Верхний и Нижний Уктус, которые расположились на территории Чкаловского района города. В 1702 году рядом с Нижним Уктусом строится железоделательный казенный завод. Для его работы были выстроены плотина, доменные печи, молоты, кузня, а также мельница, толчея. Для хранения сырья и меха были выстроены амбары. В 1704 году заработал Шувакишский железный завод.

Татищевский проект

Разбираться с плохой работой государственных предприятий надлежало представительству, направленному Петром I. Его возглавили горный инженер И. Биллер и государственный чиновник и государственный деятель В. Татищев, один из основателей города Екатеринбурга. По их инициативе здесь создается Сибирский обер-бергамт, цель которого централизованное управление казенными предприятиями Урала и Сибири.

По итогам проверки Татищев пишет доклад, в котором высказал недовольство работой казенных заводов, указав, что место для строительства Уктусского завода было выбрано неправильно. Речка Уктуска, на которой соорудили плотину, была мелководной. Жарким летом и зимой завод стоял из-за нехватки воды. К тому же поселок Верхний Уктус был сожжен башкирами, недовольными строительством завода не месте их кочевья. Население бежало под защиту стен Уктусского казенного завода, который также пострадал.

Основанием Екатеринбурга принято считать время, когда по указу царя Петра I должно было начаться строительство крупнейшего на то время завода для получения железа. Инициатива исходила от В. Татищева, который сделал расчеты и обосновал необходимость его строительства.

Он пришел к выводу о нерентабельности реконструкции старых предприятий, так как считал, что строительство нового крупного завода даст лучший результат и обойдется дешевле для казны. Его пуск станет годом основания Екатеринбурга. Кроме того, Татищев указал на чудовищную эксплуатацию работников заводов Демидова, которые были на положении рабов, и на то, что большая часть их были беглыми крестьянами.

Татищевским проектом был недоволен промышленник Демидов, которому было невыгодно, чтобы казенные предприятия работали хорошо. Он написал письмо государю, в котором оклеветал Татищева, последнего отстраняют от дел и начинают расследование. За него вступился де Геннинг и строительство завода получило поддержку императора. На Демидова был наложен огромный штраф.

Екатерининский железоделательный завод

Когда и кем основан Екатеринбург? Основание города связано с возведением казенного завода по плану Татищева. Руководить сооружением было поручено горному инженеру де Геннину. В феврале 1723 года он получил разрешение на строительство металлургического завода на реке Исеть. Весной 1723 года на ее берегах, богатых лесом и рудой, началось строительство казенного Екатерининского завода. Свое название завод-крепость получил по инициативе того же де Геннина, который был другом и соратником царя.

В честь кого назван город Екатеринбург

Свое название город получил от Екатерининской крепости. Де Геннин, решил назвать город, которому предстояло быть построенным на берегах Исети, именем жены Петра I, которого он считал своим другом. Он предварительно спросил на это согласие императрицы, написав ей, что желает назвать его Катериненбурх.

Иногда при ответе на вопрос: «В честь кого назвали Екатеринбург», можно услышать, что он назван во славу святой Екатерины Александрийской. Но это не так. В одно и тоже время на реке Неве строился Петербург, а далеко на востоке, на реке Исети, строился Екатеринбург. Они и сегодня гордость России, промышленные и культурные центры страны.

Но название города также связано и со святой Екатериной. Это можно увидеть на клейме Екатеринбургского железоделательного завода, которое изготовили по эскизам Татищева. Оно представляло собой колесо, из которого исходили восемь лучей. Этот знак символизирует вечное движение и олицетворяет святую Екатерину Александрийскую. Она была покровительница оружейников и людей творческих профессии.

Есть два красивых предания, и неважно, в честь кого назвали Екатеринбург, самое главное, есть такой город в России, который может по праву считаться столицей Урала.

Завод-крепость

Помня о том, что случилось в поселении Верхний Уктус, параллельно со строительством завода велось сооружение Екатеринбургской крепости. Цель ее – защита предприятия от набегов кочевников. В строительстве принимали участие солдаты Тобольского полка. Она была построена по подобию большинства крепостей России, которые дали начало многим современным городам.

По ее периметру шел деревянный палисад, выстроенный из бревен. Далее шел вал из насыпанной земли, высота которого достигала два метра. Следующий за ним располагался ров с водой, глубиной 1,5 метра, шириной 4 метра. Вдоль него стояли деревянные рогатки. В стенах крепости было устроено пять ворот. Именно они дали начало улицам города. Как правило, возле дорог селились крестьяне, ремесленники, торговцы и прочий люд, располагая свои дома поближе к укрытию.

Дальнейшее развитие

История города Екатеринбурга хранит множество событий, касающихся начала его образования. С 1725 года здесь открыли монетный двор, где чеканили медные монеты. Он просуществовал до 1876 года. 80 % медных денег России производили здесь. В окрестностях города добывали малахит и другие поделочные камни, прославившие город на весь мир. Ими украшены дворцы Санкт-Петербурга. Поэтому в 30-х годах XVII века здесь открывается шлифовальная мастерская. Для соблюдения порядка и законности стала действовать полиция.

Предприятие работало и расширялось, но произошло одно событие, которое ускорило развитие города. В 1745 году впервые в России недалеко от крепости было найдено золото. Это положило начало золотоперерабатывающей промышленности России. Шахту, в которой добывали золотую руду, построили в 1748 году. Ее возили для промывки поначалу на Уктусский завод. Впоследствии был построен Березовский золотопромывальный завод.

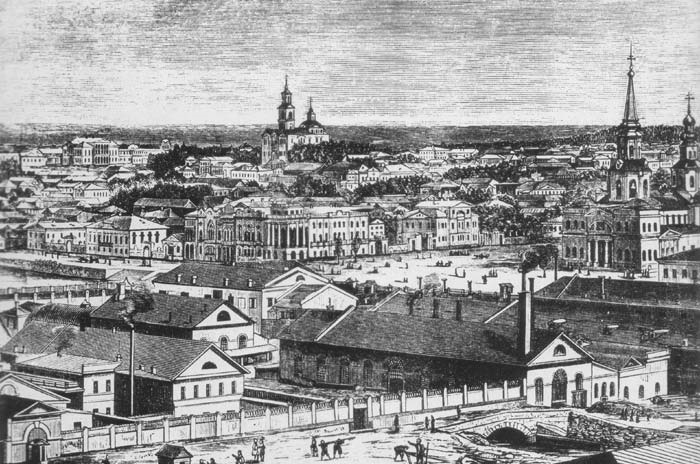

С 1737 года в Екатеринбурге началось строительство гражданских зданий из камня. Город имел строгую планировку. Его генеральный план был составлен де Геннингом, одним из основателей Екатеринбурга. Самое первое каменное здание было предназначено для Горной канцелярии, которая была преобразована из Сибирского обер-бергамта.

Население города

Население Екатеринбурга было сформировано большей частью за счет рабочих с Уктусского завода, который стал постепенно угасать. Также на строительство собирали крестьян с близлежащих поселений. Сюда отправляли большое количество поселенцев, приезжающих из районов России. Большую их часть составляли старообрядцы из Москвы и Тулы. Многие туляки проживали на реке Корженец. Отсюда и пошло название «кержак». Город становится центром старообрядчества. Кто основал Екатеринбург и укрепил его славу, так это строители и работники заводов, бывшие переселенцами со всей России.

Условия жизни рабочего люда, большая часть которых были подневольными, мало назвать ужасными. Голод, холод, тяжелая работа заставлял бежать не только работавших, но и солдат, охраняющих их. Беглецов ловили, нередко казнили или приговаривали к заключению, для чего был построен тюремный острог, в котором большую часть узников составляли старообрядцы с пожизненным заключением. Многие умирали от болезней и невыносимых условий жизни. Но не смотря на это, в 1720-е годы население Екатеринбурга составляло более 4 тысяч человек.

Центр заводской системы

Уже к середине XVIII века значение Екатеринбурга для экономики России трудно было переоценить. В пределах современного города действовали заводы, фабрики, мастерские, на которых изготавливали любые детали, которые только были в развитых европейских странах того времени. Открывались как казенные предприятия, так и частные. Так были построены Верх-Исецкий и Верхне-Укусский железоделательные заводы. Екатеринбург становится центром целой системы заводов, ее флагманом.

В начале XX века эти заводы вошли в территорию города. На них работали мастеровые люди, которые по знанию своего дела, производства не уступали инженерам. Таким примером может служить И. Ползунов – самородок-самоучка, создавший первую в мире паровую машину.

Во времена восстания Е. Пугачева

Сюда прибыли ополченцы с Невьянских и Тагильских заводов. Руководил обороной начальник Горной канцелярии Бибиков. Положение осложнялось тем, что отряды сподвижника Пугачева И. Белобородова захватили ряд заводов и, существенно пополнившись за счет местных жителей, двигались в сторону Екатеринбурга. На пути их располагался Сысертский завод, хозяин которого А. Турчанинов организовал его оборону, укрепив имеющиеся ограждение и превратив в неприступную крепость.

Это сыграло решающую роль в защите Екатеринбурга. Начальство города бежало. Оставшийся гарнизон, ополченцы и рабочие отстояли его, на помощь им пришли войска.

Роль Екатеринбурга в истории России

За неполных 60 лет своего существования город пережил множество событий, стал центром горнодобывающей и металлургической промышленности Урала. Несмотря на то что город относительно молодой, кратко историю Екатеринбурга вряд ли удастся изложить. В 1780 году указом Екатерины II создается Пермское наместничество. В его состав вошли две области: Пермская и Екатеринбургская. Каждая из них включала в себя 16 уездов. Административным центром становится город Пермь, построенный на месте поселка при Егошихинском заводе.

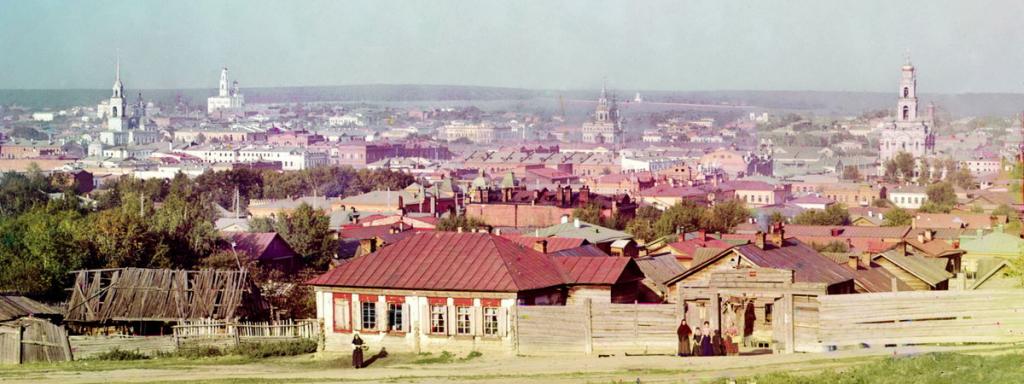

Этому способствовал тот фактор, что он находился на реке Каме, протекающей по территории России, а Екатеринбург, в котором жило 8 тысяч человек, располагался за Уралом, на его восточной стороне. Но именно в это время центр металлургии России Екатеринбург получает статус города. В 1783 году через него проходит Сибирский тракт – главная дорога России, что повысило его статус и значение. Его стали называть «окном в Азию», в то время, как Санкт-Петербург был «окном в Европу». Он стал важнейшим транспортным узлом, через который шло заселение Сибирской земли.

В 1878 году была введена в строй ж/дорога, связавшая город с Пермью. Через 10 лет поезда пошли на Тюмень, еще через десять на Челябинск, что давало выход на Казань. К XX веку он становится стратегическим железнодорожным узлом. В городе процветала торговля, строились фабрики, заводы, мастерские, не имеющие отношение к горному делу: мельницы, пекарни, перерабатывающие предприятия. Он становится центром культурной жизни края. Но несмотря на то что он по многим параметрам превосходил Пермь, Екатеринбург так и остался уездным.

Город в Советское время

В 1923 году Екатеринбург становится центром Уральской области, в которую вошли Челябинская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Пермская области. В 1924 году его переименовали в город Свердловск. До Отечественной войны все предприятия города были реконструированы, построены новые заводы и фабрики. Он становится главным промышленным центром Советской страны, с развитой инфраструктурой.

С чего началось строительство екатеринбурга

История города Екатеринбурга началась в XVIII веке. В 1721 году Петр I Великий издал указ, на основании которого Татищев Василий Никитич на реке Исеть начал строительство металлургического завода. Уже 18 ноября 1723 года завод был не только построен, но и выдал первую продукцию. Эту дату решили считать днем основания города. В основном города России называются в честь кого-нибудь, либо в честь чего-нибудь. Екатеринбург получил название в честь императрицы Екатерины I Алексеевны жены Петра I.

Со временем в Екатеринбурге разместились горнозаводская школа и Уральское горное управление. Рядом с городом был отстроен Верхнеуктусский (Елизаветинский) металлургический завод. В Екатеринбурге кроме металлургической промышленности благотворно развивалась промышленность по обработке камня, рудничество, добыча полезных ископаемых: золота, камня и др. В середине 18 века построили Екатеринбургскую гранильную фабрику, которая изготавливала добротные изделия из малахита и порфира. В 1763 году от самой Москвы в Сибирь через город Екатеринбург был проложен Сибирский тракт. В 1781 году Екатеринбург стал центром Екатеринбургской губернии, в 1796 — уездным городом Пермской губернии. В Екатеринбурге развивалась золотодобывающая промышленность; плавились добываемые в рудниках, расположенных в относительной близости от города, золотоносные руды. К 1840-ым годам Екатеринбург становится центром металлообработки. К концу XIX века город стал важным железнодорожным центром Урала, так в 1878 г. он был соединен железной дорогой с Пермью.

16 июля 1918 года в Екатеринбурге были беспощадно расстреляны российский император Николай II с семьей. В период с 1924 по 1991 год город Екатеринбург назывался Свердловском. Он именовался в честь Якова Михайловича Свердлова. В 1934 году город Свердловск стал центром всей Свердловской области. В период с 20-х по 30-е годы XX века в городе были построены несколько крупных заводов: машиностроительные и металлообрабатывающие.

В годы Великой Отечественной войны Свердловск был одним из наиболее значительных центров военной промышленности.

Екатеринбург простирается с запада на восток на 15 км, с севера на юг на 26 км. Река Исеть, разделяющая город на западную и восточные части, превращена в систему ступенчато расположенных водоемов (самый крупный — Верх-Исетский пруд, другие пруды — Городской, Парковый и Нижнеисетский).

В основе прямоугольной схемы улиц центральных районов лежит план завода-крепости 18 века.

Городской пруд — водохранилище, образованное плотиной на реке Исеть:

До 1917 года Екатеринбург был городом множества храмов, из которых сохранились лишь немногие.

Вознесенская церковь — заложенная в 1792 году неподалеку от прежней деревянной церкви на самом высоком участке Вознесенской горы, на месте прежней усадьбы основателя города В. Н. Татищева. В 1834 году началась реконструкция церкви под руководством архитектора В. Шувалова, в результате которой ее стиль изменился — барочная церковь приобрела черты византийского стиля.

Одноэтажная каменная Иоанно-Предтеченская (Ивановская) церковь — основанная в 1846 году, а с 1943 года служившая главным храмом Екатеринбургской епархии. Некогда богатейшим храмом города была старообрядческая Троицкая церковь (1818).

Церковь во имя Всех Святых с одним приделом — заложенная в 1886 году. На месте Горного Екатерининского собора, взорванного в 1930 году, в 1998 году была возведена небольшая часовня.

Дом Ипатьева — в котором была расстреляна царская семья, был снесен. На его месте построен храм Спаса-на-Крови, перед ним на площади установлена скульптурная композиция с девятиметровым крестом.

Комплекс строений бывшего екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря — основанный в 1809 году.

Облик старого Екатеринбурга определялся постройками 18 — начала 19 века в стиле классицизма. Среди них выделяются здание Горной канцелярии (1737-1739), усадьба Расторгуева-Харитонова (1794-1824), дом Малахова (1817-1820), госпиталь Верх-Исетского завода (1824-1826). В первой половине 20 века в Екатеринбурге были выстроены здания в стиле конструктивизма: «Дом контор» (1930), жилой комплекс «Городок чекиста» (1931), комплекс Втузгородка (1929-1930).

Картинная галерея Екатеринбурга — крупнейший уральский музей, основанный в 1936 году. Галерея известна своим собранием произведений каслинского литья. В экспозициях музея представлены также произведения русского и европейского изобразительного искусства и камнерезного искусства.

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС) — спортивный комплекс.

Центральный стадион — где в 2018 году будет проходить Чемпионат Мира по футболу.

Дом Севастьянова — дом уральского предпринимателя Николая Ивановича Севастьянова является единственным образцом готическо-мавританского архитектурного стиля в Урало-Сибирском регионе.

Оперный театр — работает с 1912 года. В Екатеринбурге начинали свой творческий путь впоследствии знаменитые певцы Большого театра И. Козловский, С. Лемешев, И. Архипова. Театр бережно хранит свои лучшие традиции.

Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги — располагается в здании первого железнодорожного вокзала созданного по проекту архитектора П.П. Шрейбера. Здание является памятником истории и культуры ХIХ века.

Свердловский Областной музей ВДВ «Крылатая гвардия» — второй в России музей Воздушно- десантных войск.

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади — памятник, установленный в г. Екатеринбурге рядом с главным входом в торгово-развлекательный центр «Антей».

Музей истории архитектуры и промышленной техники Урала — музей объединяет 5 памятников промышленной архитектуры второй половины XIX в.: помещения лесосушильного цеха, кладовых, конторы-чертежной, крепостную стену и двухъярусную стену токарного цеха Екатеринбургской механической фабрики. Экспозиции: 1. Каменный пояс 2. История архитектуры и градостроительства Урала 3. История планировки и застройки Екатеринбурга 4. История промышленной техники Урала.

Памятник клавиатуре — открыт в 2005 года в Екатеринбурге на набережной реки Исеть. Памятник представляет собой копию клавиатуры из бетона в масштабе 30:1. Состоит из 86 клавиш, расположенных в раскладке QWERTY, масса каждой клавиши составляет около 80 кг. Каждая кнопка бетонной клавиатуры является одновременно и импровизированной скамейкой. Считается, что это самая большая клавиатура компьютера в мире.

Памятник основателям Екатеринбурга Славным сынам России В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину — молодежь Екатеринбурга привыкла называть этот памятник «Бивис и Бадхед». Обычно здесь собираются скейтеры, bmx-еры, роллеры и прочая спортивная молодежь, которая тренируется тут и показывает всяческие представления своих умений.

Первый в мире памятник Человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса — был установлен в 1999 году в центре Екатеринбурга, у библиотеки имени В.Г. Белинского. Монумент представляет собой плиту размерами метр на метр, на которой выгравирована надпись: «Первый в мире памятник Человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса».

Плотина Городского пруда расположена на реке Исеть — построена в 1723 году, впоследствии многократно перестраивалась. Плотина дала механическую энергию для приведения в действие механизмов вновь основанного Екатеринбургского завода и послужила началом строительства города.

Площадь 1905 года — главная площадь в центре Екатеринбурга. В современном виде сложилась в 1930 году, после сноса стоявшего здесь Богоявленского собора, как общее пространство двух ранее существовавших площадей.

Свердловская киностудия — киностудия в Екатеринбурге, созданная 9 февраля 1943 года. Самая молодая киностудии в России. Третья после киностудий Москвы и Петербурга.

Собор Александра Невского — заложен в 1814 году в честь победы над Наполеоном. Собор построен по проекту М.П.Малахова и считался одним из лучших зданий Екатеринбурга XIX века.

Дворцово-парковый ансамбль Усадьба Харитонова–Расторгуева — памятник архитектуры XVIII века. Расположена на улице К. Либкнехта в центре Екатеринбурга (Кировский район), на Вознесенской горке. Об усадьбе писали Д. Н. Мамин-Сибиряк (в романе «Приваловские миллионы»), А. Н. Толстой (рассказ «Харитоновское золото»).

Храм-на-Крови — один из крупнейших православных храмов России. Храм был построен в 2000—2003 годы, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, — а также лейб-медик Боткин, камердинер Трупп, комнатная девушка Демидова и повар Харитонов. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года.

История Екатеринбурга

В XVIII веке Екатеринбург развивается как административный центр горнозаводской промышленности Урала и Сибири. Система отраслевого управления горными заводами Урала, Забайкалья и Алтая была независима от местных губернских властей. Ее центральный орган располагался в Екатеринбурге. После 1781 года управление горной частью было децентрализовано и подчинено казенным палатам губернских правлений.

В 1738 году в городе основана камнерезная мастерская, ставшая в 1765 году Екатеринбургской гранильной фабрикой. В 1761 году через Екатеринбург прошел Сибирский почтовый тракт.

В 1781 году Екатеринбург получил статус уездного города в Пермской губернии. В 1783 году ему был присвоен герб, а в 1787 году состоялись первые выборы в городскую (шестигласную) думу. В городском самоуправлении в XVIII — первой половине XIX века доминировали купцы-старообрядцы.

XIX век

В 1807 году Екатеринбург получил статус горного города, согласно Проекту горного положения. Горный начальник заводов Екатеринбургского горного округа, наравне с городской думой, отвечал за городское хозяйство и правопорядок. Мастеровые и крестьяне казенных заводов освобождались от местных налогов. В 1831 году в Екатеринбург перенесена резиденция Главного начальника горных заводов Хребта Уральского, с начала 1850-х он фактически единолично управлял городом.

С 1726 года в Екатеринбурге началось изготовление медных денег, сначала «плат» (тяжелых квадратных пластин, где номинал был уравнен с ценой металла), а затем с 1735 года общероссийской медной монеты. Екатеринбургский монетный двор производил до 80% медной монеты в России, закрыт в июне 1876 года. Изготовленные на Екатеринбургской гранильной фабрике вазы и чаши украшали Зимний дворец. На основанной в 1839 году механической фабрике производились водяные колеса и турбины, паровые машины, металлорежущие станки и т. д. В 1874 году фабрика потеряла заказы и закрылась.

Основные занятия купечества — салотопенное, мыловаренное, кожевенное производства, торговля мясом и скотом, подряды на перевозку металлов. Самый первый маслобойный завод основан в 1776 году, кожевенный — 1782 году, мыловарение началось с 1787 года, солодовенный промысел с 1785 года. По данным на 1804 год сала вытапливалось на 10 заводах на 603 тысяч рублей, 20 кожевенных предприятий выделывали кожи на 30 тысяч рублей, 9 кирпичных заводов производили до 400 тысяч кирпичей ежегодно (на 3,6 тысячи рублей). Кроме этого екатеринбургским купцам принадлежало несколько мучных мельниц, мыловаренных, маслобойных и солодовенных предприятий. Располагались они на усадьбе рядом с домом. Старообрядцы селились на так называемой «Заимке», в южной части города.

С 1820-х годов самые богатые из екатеринбургских купцов занялись разработкой приисков россыпного золота в Западной Сибири. В июне 1826 года екатеринбургский купец Яким Рязанов одним из первых в России получил разрешение заниматься золотопромышленностью. В компании с купцами Ф. Казанцевым и С. Баландиным на рубеже 1820-1830-х годов он разрабатывал прииск в районе реки Кундустуюл Томской губернии. В первые 5 лет им удалось добыть свыше 116 пудов золота. Крупным золотопромышленником был Тит Зотов, владевший приисками по реке Севагликон Енисейской губ. Среди ремесленников преобладало камнерезное и ювелирное искусство. Екатеринбург был центром урало-сибирского старообрядчества беглопоповского согласия.

В тот же период происходила смена торгово-промышленной элиты, начали развиваться транспорт, мукомольная промышленность, сфера услуг. В 1847 году в Екатеринбурге открылась контора Государственного коммерческого банка для кредитования горной промышленности. В 1864 году учрежден Общественный банк, основу капитала которого составили средства из городского бюджета. В 1871 году появилось отделение Волжско-Камского банка — первого в городе коммерческого кредитного учреждения. В 1872 году создан Сибирский торговый банк, к началу XX века ставший одним из крупнейших в России.

В 1878 году построена первая на Урале железная дорога Екатеринбург-Пермь, связавшая заводы Среднего Урала с губернской столицей. Ее строительство финансировалось частным капиталом. В последующие десятилетия Екатеринбург стал крупным железнодорожным узлом: направления Екатеринбург — Тюмень — Омск (1885 год) и Екатеринбург — Челябинск (1896 год) давали выход на Сибирскую железную дорогу, а новая железнодорожная ветка Екатеринбург — Кунгур — Пермь (1909 год) — прямой путь к Санкт-Петербургу. Спроектированная в начале XX века железная дорога московского направления Екатеринбург — Казань была закончена только в 1920 году.

Рост населения Екатеринбурга и сеть железных дорог способствовали развитию мукомольной промышленности. В 1884 году начала работать первая на Урале паровая мельница городского головы И. И. Симанова, ставшая ведущим предприятием этой отрасли в урало-сибирском регионе. Вторая паровая мельница, А. Е. Борчанинова, построена в 1906 — 1908 годах. Большое значение для экономической и общественной жизни города имела прошедшая в Екатеринбурге в 1887 году Сибирско-Уральская научно-промышленая выставка. К 1904 году в Екатеринбурге (без пригородов) насчитывалось 49 промышленных предприятий с оборотом 4070 тысяч рублей и более 300 небольших кустарных заведений и мастерских. Самые крупные из них: механический завод Ф. Ятеса, производивший паровые машины, суконная фабрика братьев Макаровых, пивоваренный завод братьев Злоказовых.

XX век

В 1917 году переход власти к большевикам в Екатеринбурге произошел мирным путем, с марта 1918 года городскую думу сменил исполком Городского Совета. В городе располагался Уральский областной совет во главе с А. Белобородовым — высший орган советской власти на Урале. Вскоре после начала полномасштабной гражданской войны в июне — начале июля 1918 года антибольшевистские силы наступали на город со стороны Челябинска и Тюмени. В ночь с 16 на 17 июля был расстрелян Николай II и его семья. 25 июля красные оставили Екатеринбург, а 28 июля в город без боя вступили чехословацкие части С. Войцеховского. В Екатеринбурге было образовано Временное областное правительство Урала, возобновила деятельность городская дума, приехало несколько депутатов Всероссийского Учредительного собрания (В. Чернов и другие). После омского переворота 18 ноября 1918 года исполнительная власть перешла к назначенному В. Колчаком Начальнику Уральского края С. С. Постникову, депутаты Учредительного собрания были арестованы. Екатеринбург в то время — один из центров военного управления и формирования Сибирской армии, сюда готовился перенести ставку Колчак. В ходе наступательной Екатеринбургской операции 2-й и 3-й армий 14 июля 1919 года красные вновь заняли город, были восстановлены советские органы власти.

После гражданской войны существенных изменений в структуре производства не произошло, основное внимание уделялось восстановлению разрушенных войной и национализированных предприятий: завода «Металлист» (бывший Ятеса), льнопрядильной фабрики имени В. Ленина (бывшая Макаровых), Верх-Исетского металлургического завода и других. К 1924 году объем валовой продукции достиг 4/5 уровня 1913 года. Во времена НЭПа получило развитие частное кустарное производство, в основном швейное, сапожное, пекарное, металлообработка (2178 кустарей на осень 1925 года). В Свердловске появился хлебозавод.

В 1923 году Екатеринбург стал столицей Уральской области, включавшей современные Курганскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую и Свердловскую области. В 1924 году переименован в Свердловск. 17 января 1934 года из Уральской области выделена Свердловская область.

В годы первых пятилеток предприятия города были реконструированы, а также построены новые крупные заводы(Уральский завод тяжелого машиностроения (1933 год), Уралэлектромашина (1934 год), Уральский турбомоторный завод (1939 год) и другие). Именно в этот период сформировался промышленный профиль Свердловска. К началу 1940-х годов в городе действовали 85 государственных предприятий союзного и республиканского значения, 40% от объема всей производимой продукции приходилось на машиностроение и металлообработку. Появились общественный транспорт, новая электростанция, канализация и водопровод, многоэтажные дома, школы и вузы, драматический театр и филармония, цирк и зоопарк.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов произошла еще одна крупная трансформация промышленности города. В Свердловск были эвакуированы более 50 крупных предприятий, на базе которых были созданы новые или расширены старые заводы: Уральский завод химического машиностроения, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод и другие. Промышленность Свердловска производила различную военную продукцию (танки, самоходные артиллерийские установки, орудия и многое другое). В целом за годы войны объем производства вырос в шесть раз.

В послевоенные годы в экономике города продолжали преобладать машиностроение и металлообработка, но появились предприятия, ориентированные на потребительский рынок: жировой комбинат, трикотажная фабрика, завод крупнопанельного домостроения. В 1970-1980 годах продолжалось расширение военно-промышленного комплекса, на долю которого приходилось до 20% объема промышленного производства.

В 1991 году городу возвращено историческое имя.