Рентген легких что можно увидеть

КТ или рентген легких: что лучше?

При пневмониях, туберкулезе и даже в рамках профилактического скрининга пациентам назначается КТ или рентген легких.

В чем разница между этими методами обследования? Когда лучше делать КТ легких, а когда рентгенографию? Подробнее рассмотрим в этой статье.

Чем отличается КТ от рентгена легких?

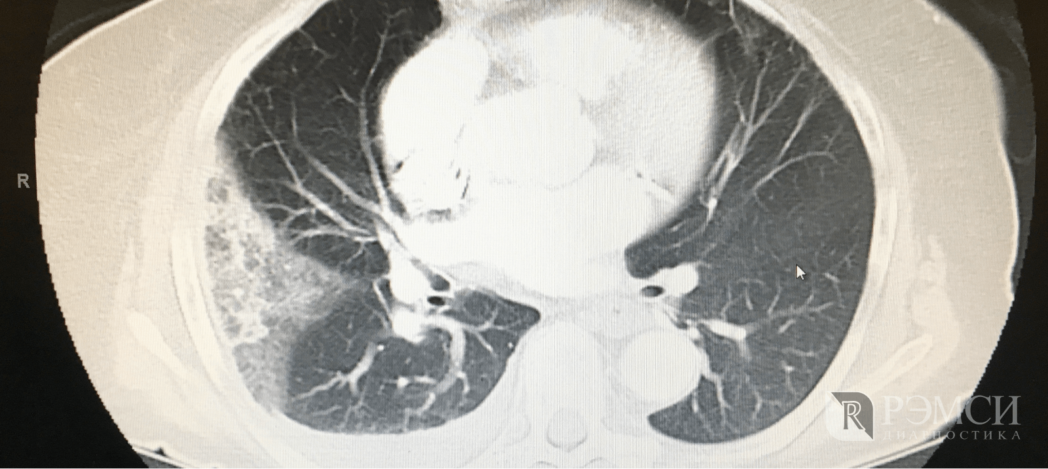

Ключевое отличие цифрового рентгена от компьютерной томографии легких — траектория прохождения рентгеновских лучей и техника визуализации. В процессе обычной рентгенографии Х-лучи проходят через исследуемый участок тела перпендикулярно всего один раз, поэтому рентгенограмма представляет собой двухмерное однослойное изображение. Рентген легких — наиболее доступное по цене исследование, которое часто назначается в первую очередь, если у пациента есть признаки пневмонии, туберкулеза, обструктивной болезни легких, опухолей. Проблема данного вида диагностики заключается в том, что, например, при пневмонии на рентгене достоверно можно определить только поражение легких III и IV степени, а тени от крупных органов могут затенять другие ткани.

Сканы КТ отличаются более высокой четкостью изображений и информативностью. В ходе компьютерной томографии рентгеновская трубка вместе с чувствительными датчиками совершает несколько оборотов по спиральной траектории, сканируя исследуемую область. Аппарат КТ делает множество сканов толщиной до 1 мм, на основании которых воссоздается трехмерная модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении. Таким образом после компьютерной обработки изображений ткани и органы можно исследовать в трех проекциях, эффект наложения теней от органов в случае с компьютерной томографией отсутствует.

Высокая четкость изображения при компьютерной томографии связана с техникой проведения диагностики и физическими свойствами излучения. Рентген обладает 20% коэффициентом ослабления, в то время как томография – коэффициентом 0,5%, а следовательно и более высокой разрешающей способностью.

И рентгенографию, и компьютерную томографию можно делать с контрастированием. Рентгенография или КТ легких с контрастом поможет визуализировать сосуды и опухоли. Однако первичная дифференциация новообразований на доброкачественные и онкогенные возможна только в рамках КТ, что также связано с качеством изображений.

Поскольку рентгенограмма грудной клетки в сущности представляет 1 снимок, а томограмм делают множество, то и излучение при КТ легких выше из-за многократной экспозиции. В среднем, за одну процедуру рентгена легких пациент получает 0,1 мЗв облучения, во время КТ легких – 2,5 мЗв. Однако эта доза ионизирующего излучения безопасна для пациента. В год допустимо делать КТ-сканирование 5 зон. Направляя на тот или иной рентгенографический метод обследования, врачи всегда руководствуются критерием целесообразности и безопасности пациента.

В специализированном центре КТ «Ами» процедура проходит на аппарате нового поколения Siemens Somatom go.Now со сниженной лучевой нагрузкой.

Что лучше: КТ или рентген легких?

КТ легких и рентгенография назначаются при воспалении легких, туберкулезе, бронхиальной астме. Оба исследования показывают состояние легких, бронхов, трахеи, средостения. И на КТ, и на рентгене выявляют опухоли, инородные предметы в полости легких и дыхательных путях. Как и компьютерная томография, рентген показывает скопления жидкости в альвеолах или фиброз (поражение легких при пневмонии), наличие эмфиземы (хронический бронхит курильщика), отек и саркоидоз легких (гранулемы и узловые новообразования легких).

Однако большинство медиков склоняются к мнению, что если есть возможность сделать КТ легких вместо рентгена, то лучше исследовать органы грудной клетки именно так. Во-первых, врач точно не пропустит заболевание или опухоль в начальной стадии. Во-вторых, после КТ легких уже нет необходимости в дополнительном уточняющем обследовании (кроме лабораторной диагностики, поскольку инфекционные, вирусные и бактериальные агенты-возбудители определяют с помощью анализа биологического материала). В-третьих, небольшие кальцификаты, деструкции и опухоли видны только на сканах КТ.

Согласно докладам Всемирной организации здравоохранения, рак легких по-прежнему представляет угрозу для жизни и здоровья миллионов людей. Поэтому пациентам старше 40 лет, особенно попадающим в группу риска, рекомендован ежегодный профилактический скрининг. Флюорография и рентген считаются традиционным методом профилактики, однако лучше всего для этой цели подойдет низкодозная компьютерная томография легких.

Плюсы рентгена легких

Минусы рентгена легких

Плюсы КТ легких

Минусы КТ легких

Что информативнее: КТ легких или рентген?

Компьютерная томография – наиболее современный и информативный рентгенологический метод обследования. На сканах в трех проекциях визуализируются мягкие ткани, внутренние органы, кости и сосуды. Двухмерная рентгенография дает более общее представление о состоянии легких, однако иногда этого достаточно для последующего успешного лечения пациента.

Не опасно ли делать КТ легких после рентгена?

Ионизирующее (рентгеновское) излучение не полезно для человека, а в избыточном количестве вызывает радиационный синдром и может стать «спусковым механизмом» для развития онкологических заболеваний у пациентов, предрасположенных к ним. Согласно действующим «Нормам радиационной безопасности» в год допустимо до 30-50 мВз излучения, но не следует забывать и о естественном радиационном фоне. КТ легких (около 2,5 мЗв) после рентгена (около 0,1 мЗв) безопасно, и такая прецизионная диагностика может спасти пациенту жизнь.

Однако, чтобы избежать дополнительной лучевой нагрузки, наиболее целесообразно сразу сделать КТ легких, не прибегая к рентгену.

Что лучше делать при воспалении легких: КТ или рентген?

Назначить КТ или рентген легких при пневмонии сможет только врач после изучения симптомов, лабораторных анализов, индивидуальной клинической картины пациента. Наличие жидкости или гноя в альвеолах, а также фиброз визуализируется и на рентгенограмме и на сканах КТ. Однако традиционного рентгена при пневмонии I-II степени может быть недостаточно, в то время как на КТ она видна более определенно как «матовые стекла». При атипичной пневмонии и при коронавирусе рекомендуется сделать КТ легких.

Можно ли сделать КТ легких вместо рентгена?

Да, КТ легких может заменить рентген. Однако врач, назначающий то или иное исследование, всегда учитывает индивидуальные особенности пациента, например, сколько рентгенологических исследований уже было проведено в течение года, нет ли противопоказаний к КТ. Также ионизирующее излучение вредно для беременных женщин и плода, поэтому в этом случае при пневмонии предпочтительнее МРТ легких.

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 19 лет

Если вы оставили ее с 8:00 до 22:00, мы перезвоним вам для уточнения деталей в течение 15 минут.

Если вы оставили заявку после 22:00, мы перезвоним вам после 8:00.

Как проходит исследование органов грудной клетки?

Рассказываем обо всех видах исследования органов грудной клетки: от КТ до торакотомии. Чем они отличаются? В каком случае какое исследование назначают?

С осмотром грудной клетки знакомы все. Некоторые люди проверяют органы грудной клетки регулярно из-за проблем со здоровьем, а кто-то ограничивается обязательной флюорографией раз в год для справки на работу. Однако, исследование органов грудной клетки бывает разное: это может быть рентген, КТ, эндоскопия и даже операция. Чем они отличаются, и в каком случае какой вариант назначают? Давайте разбираться.

Рентген при осмотре грудной клетки

Самый простой способ исследовать внутренние органы — сделать снимок при помощи специального оборудования. В зависимости от типа и мощности прибора снимки будут разного качества и глубины:

Для ФЛГ и рентгена вас попросят раздеться и встать перед устройством, которое сделает снимок. Нужно снять все украшения с шеи, так как на снимке они будут перекрывать тело.

Для ультразвукового исследования тело покрывают гелем, чтобы датчик лучше скользил, и исследуют им нужный участок груди.

Использование томографии

Томография — один из ключевых неинвазивных методов осмотра грудной клетки. Его несомненные преимущества: высокое качество изображения и практически полная безопасность для пациента. Для исследования органов грудной клетки используют два типа томографии:

В сети наших диагностических центров, перед проведением КТ вас попросят заполнить договор на оказание медицинских услуг, согласие на обработку персональных данных и анкету с информацией о состоянии вашего здоровья — последнее поможет врачу-рентгенологу сделать упор на важные моменты при исследовании.

Дальше вас будет сопровождать рентгенолаборант. Он расскажет вам о ходе исследования, после чего проводит в раздевалку. Обычно для проведения томографии не нужно раздеваться полностью: достаточно снять одежду с металлическими предметами (молниями и пуговицами), обувь, очки и украшения.

Вас проводят в кабинет, где вы ляжете на стол томографа. Лаборант будет наблюдать за ходом исследования. Так что если вам вдруг станет плохо, сможете попросить остановить исследование. Но если противопоказаний нет, пациент всегда чувствует себя комфортно. Всё, что от вас требуется: слушать команды лаборанта и задерживать дыхание в нужный момент. Если при выполнении МРТ нужно лежать неподвижно, то при КТ небольшие движения не будут искажать готовый снимок.

Если нужно провести исследование с контрастом, то после серии снимков лаборант введёт вам контрастное вещество внутривенно — количество зависит от вашего веса. После этого процедуру возобновляют на пару минут.

Всё исследование длится не более пятнадцати минут. После этого лаборант вновь заходит в кабинет, помогает вам подняться и провожает в раздевалку. Заключение с расшифровкой готово сразу после проведения процедуры.

Эндоскопия в исследованиях лёгких

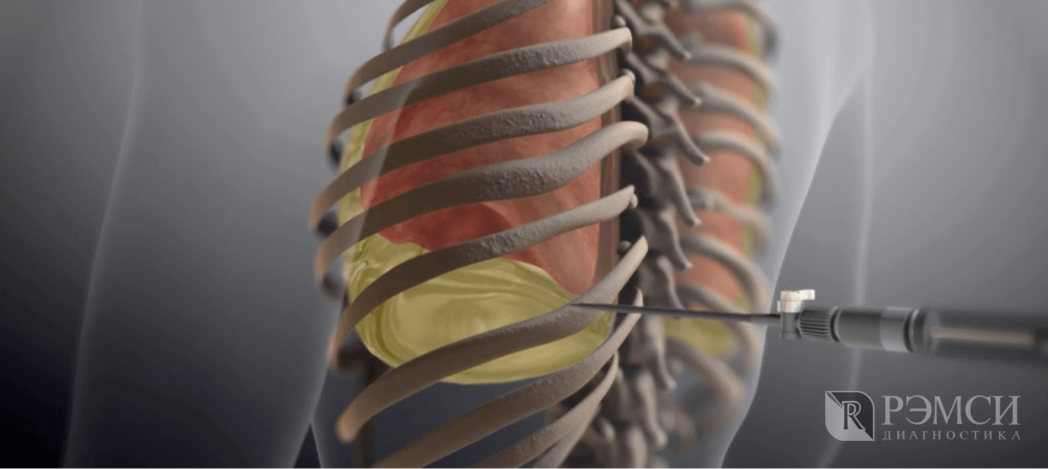

В рамках эндоскопии, через естественные пути в организм вводят инструмент с камерой. Изображение хорошего качества передаётся на монитор, благодаря чему можно рассмотреть нужный участок.

Бронхоскопия — единственный метод безоперационной эндоскопии грудной клетки. Она используется как для диагностики, так и для лечения. С помощью эндоскопа можно удалить слизь, гной и инородные тела, ввести лекарственные препараты, а также взять мокроту и образцы ткани для анализа.

Исследование нельзя проходить при дыхательной недостаточности, обострении астмы, аневризме, инфаркте и нарушениях свёртываемости крови. А перед обследованием вам обязательно назначат анализы:

Исследование органов грудной клетки с помощью операций

Разумеется, ни один врач не будет проводить полостную операцию просто для осмотра. Но есть два вида эндоскопии, которые выполняются под общим наркозом через разрезы грудной клетки:

Нельзя не упомянуть пункции плевральной полости и биопсию плевры. Доктор вводит в тело иглу и берёт на анализ кусочек ткани или плевральную жидкость.

Более серьёзный вид оперативного обследования — торакотомия. Врач самостоятельно осматривает все внутренние органы, вскрыв грудную клетку. Существенный плюс торакотомии — возможность взять образцы любых тканей на обследование и оперативное выполнение лечения.

В каких случаях назначают обследования

Чем проще исследование органов грудной клетки, тем чаще его назначают. Флюорографию рекомендуют проходить раз в год для профилактики. Если по работе вы контактируете с людьми и продуктами питания, результаты ФЛГ потребуются для доступа к работе.

Другие виды обследований без серьёзных показаний вам никто не назначит. ОРЗ или ангина — не повод делать эндоскопию и МРТ. При пневмонии могут назначить томографию и бронхоскопию. А другие виды исследований назначаются при серьёзных и опасных симптомах:

Противопоказаний у исследований совсем немного:

Исследования необходимы при серьёзных заболеваниях, так как без них будет тяжело установить причины недугов. Кроме того, почти все виды обследований позволяют сразу же провести лечение, если оно возможно. Поэтому, несмотря на сложность их проведения, они пользуются большой популярностью при всех болезнях дыхательной системы.

Основы. ОГК. Органы грудной клетки здорового человека в рентгеновском изображении. Изображения из коллекции Стенфордского университета. +

К.м.н. Р.Ф. Саламов.

К.м.н. Н.А. Семенова.

Кафедра рентгенологии и радиологии РГМУ

Теневая картина органов грудной клетки представляет собой плоскостное изображение всех органов и тканей, входящих в ее состав. Чтобы правильно расшифровать теневую картину рентгенограммы, необходимо на основе знаний топографической анатомии грудной полости суметь перевести анатомические понятия в скиалогические. Основная трудность заключается в том, что анатомические образования, расположенные на разной глубине грудной клетки, могут изобразиться на снимке рядом или накладываясь друг на друга.

Следует учитывать, что на рентгенограмме не удается получить истинных размеров анатомических образований из-за расходящегося хода рентгеновских лучей. Большое значение в правильном истолковании теневого изображения имеют и технические параметры, которые используют при получении каждого конкретного снимка. Поэтому, чтобы во всей полноте изучить теневую картину органов грудной клетки и избежать ошибок при ее расшифровке, лучевой диагност должен учитывать все эти факторы и строго придерживаться алгоритма исследования рентгенограммы:

1) Оценка качества рентгенограммы грудной клетки.

2) Оценка теневой картины органов грудной клетки:

а) изучение мягких тканей;

б) изучение костной системы;

в) изучение диафрагмы и синусов;

г) изучение корней легких;

д) изучение легочных полей;

е) изучение органов средостения.

Оценка качества рентгенограммы

Качество технического исполнения рентгенограммы грудной клетки включает в себя: паспортную часть рентгенограммы, полноту охвата грудной клетки, положение больного во время снимка, контрастность рентгенограммы, жесткость и четкость, наличие артефактов. Все характеристики хорошего качества мы приведем для наиболее часто используемой передней прямой проекции, которая выполняется при ортопозиции пациента, плотно прилегающего передней поверхностью грудной стенки к кассете с пленкой, а рентгеновский луч по отношению к исследуемому направлен сзади наперед.

Паспортная часть рентгенограммы содержит: фамилию, имя, отчество, возраст пациента, дату и место проведения исследования. Полнота охвата грудной клетки включает в себя изображение всей грудной клетки, от верхушек легких до реберно-диафрагмальных синусов.

Положение больного во время снимка должно быть правильным, что оценивается по симметричному расположению грудинно-ключичных сочленений относительно средней линии, проведенной через остистые отростки позвонков. Расстояние между грудинно-ключичными сочленениями и срединной линией, проведенной через остистые отростки позвонков, должно быть одинаковым. В оценку правильности установки больного входит также отсутствие на легочных полях теней лопаток — они должны находиться кнаружи от легочных полей.

Критерием четкости рентгенограммы является одноконтурность изображения передних отрезков видимых на рентгенограмме ребер, поскольку они являются наиболее подвижными органами. Их смещения возможны даже при поверхностном дыхании пациента, что приводит к нечеткости рентгеновского снимка.

Контрастность рентгенограммы определяется ее цветовой гаммой — от белого до черного, т. е. при изучении контрастности снимка следует сравнить изображение органов, дающих максимальную плотность, с органами, почти не задерживающими рентгеновское излучение. Наиболее плотные тени дают органы средостения и печень — их принимают за абсолютное затемнение. Участки легочных полей, проецирующиеся в межреберные промежутки представлены на рентгенограммах просветлениями, так как рентгеновское излучение они почти не задерживают. Разница в цветовом изображении затемнений и просветлении дает представление о контрастности снимка.

Жесткость рентгенограммы зависит от жесткости рентгеновского излучения, т.е. от его проникающей способности или от длины волны. Известно, что рентгеновское излучение обладает меньшей или большей проникающей способностью в зависимости от длины волн. В зависимости от конституции пациента условия съемки должны быть подобраны так, чтобы получился снимок средней жесткости. Критерием оптимальной (средней) жесткости является видимость на рентгенограмме тел 3—4 верхних грудных позвонков; все остальные позвонки могут быть видны в виде единой колонны на фоне органов средостения или сливаться с ним (рис. 1). При недостаточной жесткости, т.е. на мягком снимке, позвоночный столб не дифференцируется. Рентгенограмму следует считать жесткой, если позвоночный столб виден состоящим из тел позвонков, отделенных друг от друга просветлениями межпозвоночных дисков. Мягкие и жесткие рентгенограммы делают по особым показаниям. Стандартными являются снимки средней жесткости, которые обладают таким достоинством, как максимальная контрастность.

Обязательность отсутствия артефактов или изображения посторонних предметов на снимке не требует пояснений. Чтобы достичь этого, необходимо полностью освободить от одежды изучаемую область и проверить, не попали ли в рентгеновские кассеты посторонние предметы.

Если рентгенограмма удовлетворяет всем предъявляемым к ней техническим требованиям, то она как объективный клинический документ подлежит изучению.

Оценка теневой картины органов грудной клетки

Мягкие ткани

Сразу оговоримся, что к “мягким тканям” относят все образования, покрывающие снаружи грудную клетку и дающие на хороших по качеству рентгенограммах теневые изображения, которые могут симулировать патологические процессы. К ним относят грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, которые создают симметричные затемнения с четким наружным контуром в медиальных отделах обеих верхушек. Наружная граница грудинно-ключично-сосцевидной мышцы проекционно переходит в четкий контур дубликатуры кожной складки над ключицей, представленной малоинтенсивной тенью шириной не более 0,3 см, расположенной параллельно ключице. Эта полоска обычно отсутствует у лиц с выполненной жировой клетчаткой надключичной ямкой.

Грудные мышцы отображаются в виде симметрично или односторонне расположенных теней средней плотности, треугольной формы, с направленной к головке плечевой кости вершиной и подчеркнутым нижнелатеральным контуром, обычно уходящим за пределы костного остова грудной клетки. Они видны чаще у мужчин в верхнелатеральных отделах легочных полей (рис. 2).

Рис. 2 Тени больших грудных мышц.

Тени молочных желез занимают нижние отделы легочных полей и в зависимости от размера дают симметрично расположенные тени разной интенсивности (рис. 3). При провисающем типе молочных желез отчетливо видны их нижние выпуклые границы за счет дубликатуры кожной складки. При пуговчатом типе молочных желез, когда отсутствует дубликатура кожи, их тени не имеют четкого нижнего контура. У мужчин молочные железы видны в пожилом возрасте и на рентгенограмме сходны с провисающими молочными железами женщин. Соски молочных желез отображаются с одной или с обеих сторон симметрично в виде крупно- или среднеочаговых теней средней плотности с довольно четкими контурами. Геометрическая форма соска — цилиндр, усеченный конус или сегмент шара. Соски видны чаще у мужчин, поскольку в отличие от женщин во время производства рентгенограмм их небольшие молочные железы не смещаются.

Костная система

При изучении костного остова грудной клетки следует обратить внимание на симметричность обеих ее половин, ребер и межреберных промежутков, вертикальное положение позвоночного столба, остистые отростки которого служат для рентгенолога осью симметрии. Наиболее ясно видны тела первых 3—4 позвонков, чему способствует светлая полоска, отображающая трахею, которая содержит воздух и ослабляет в верхней части плотность тени средостения. На этом же уровне определяются тени поперечных отростков.

Контуры ребер четкие, ровные, за исключением нижних контуров задних отделов. Структура ребер мелкопетлистая, больше выраженная в передних отделах. Полосообразные тени ребер, проецирующиеся на прозрачном легочном фоне, четко определяются в количестве 6—7 пар, видны также боковые и задние отрезки большинства нижних ребер. Передние отрезки ребер стоят значительно ниже задних и направлены изнутри снизу вверх. Места прикрепления ребер к грудине у взрослых людей не видны, так как медиальные участки их передних отделов представлены хрящом, который на рентгенограмме не определяется. Окостенения в хрящевой части ребер обусловливает появление конгломератов неправильной формы или очаговоподобных разновеликих теней во внутренних зонах легочных полей. Раньше всех окостеневает передний отрезок I ребра, что может наблюдаться уже с возраста 16—18 лет. Задние, более плотные концы ребер дают интенсивные тени, которые направлены в продолжение передних концов снаружи внутрь и вверх к соответствующему позвонку. В некоторых случаях из-за суммации теней внутреннего конца заднего отрезка ребра с поперечным отростком позвонка могут образовываться крупные очаговоподобные тени в паравертебральной области и в проекции корней легких.

К анатомическим особенностям следует отнести наличие вилочкообразных (ребра Люшка) и добавочных шейных ребер, которые могут быть расценены как патологические процессы. Ребра Люшка могут располагаться односторонне, симметрично, несимметрично (рис. 4). Раздвоение чаще локализуется в переднем отделе ребра, реже — в заднем и боковом.

Рис. 4 Вилочкообразное ребро справа.

Тень ключиц проецируется на верхние участки легочных полей. При правильной установке пациента медиальные концы ключиц симметрично отстоят от тени рукоятки грудины и позвоночника и расположены на уровне третьего межпозвонкового пространства. Костная структура ключиц не везде равномерна. В области медиального отрезка ключицы костные трабекулы могут располагаться более концентрированно ближе к компактному ее веществу, оставляя прозрачным внутреннюю часть ключицы и симулируя полость в легком.

Тень грудины на прямой рентгенограмме может быть видна частично: справа и слева от срединной тени выступают лишь фасетки рукоятки грудины, расположенные несколько ниже внутренних концов ключицы. При неправильной трактовке эти тени могут быть приняты за увеличенные лимфатические узлы средостения.

Диафрагма и синусы

Диафрагма ограничивает снизу легочные поля куполообразной тенью. В своей центральной части она стоит наиболее высоко, к периферии легочных полей тень диафрагмы довольно круто спускается книзу и образует острые реберно-диафрагмальные углы — синусы. В медиальных отделах тень диафрагмы образует с тенью органов средостения кардиодиафрагмальные синусы, которые менее глубоки, чем реберно-диафрагмальные, а острота их углов значительно варьирует, особенно слева — от острого до тупого. Высота стояния диафрагмы изменяется в зависимости от возраста и конституции. У взрослых людей при глубоком вдохе купол диафрагмы расположен справа на уровне переднего отрезка V—VI ребер, слева — на 1 ребро ниже. В положении глубокого вдоха средняя часть купола диафрагмы уплощается. При значительной дыхательной экскурсии, что наблюдается обычно у спортсменов, контур диафрагмы может быть зубчатым, причем зубцы расположены достаточно симметрично и каждый зубец подходит к верхним краям передних концов ребер, что отражает места прикрепления отдельных групп мышц сухожильными волокнами к верхним краям ребер. Правый купол диафрагмы сливается с тенью печени, под левым куполом обычно видно одно или два просветления, отображающие газ в своде желудка и в селезеночном углу толстой кишки.

Корни легких

Корни легких с точки зрения анатомии представляют собой совокупность определенным образом топографически расположенных анатомических элементов: легочной артерии, легочной вены, бронхов, лимфатических сосудов и узлов, нервов, клетчатки, плевры. При этом следует учитывать, что на большом своем протяжении указанные образования лежат экстрапульмонально, а потому на рентгенограмме скрыты плотной тенью средостения. Общепринятое в рентгенологии деление тени корня легкого на верхнюю часть (или головку), среднюю (или тело) и нижнюю (или хвостовую), не воспроизводит анатомических частей корня, но по практическим соображениям сохраняется (рис. 5). Основная роль в тенеобразовании корня легкого принадлежит легочной артерии, в меньшей степени — легочным венам, при обязательном сопровождении их бронхами, вносящими элемент контрастности в изображение корня, а потому “рентгеновский” корень легкого представляет собой совокупность сосудисто-бронхиальных элементов (рис. 6, 7). Остальные анатомические составляющие корня принимают ничтожное участие в его тенеобразовании.

Рис. 5 На рентгенограмме видны корни легких с обеих сторон.

Рис. 6 Ангиограмма легочных артерий.

Рис. 7 Прямая бронхограмма.

Рис. 8 Боковая рентгенограмма хорошего качества с видимыми междолевыми бороздами.

Границы отдельных долей на передней прямой рентгенограмме грудной клетки проецируются следующим образом: известно, что граница правой главной междолевой борозды начинается сзади от уровня II грудного позвонка. Отсюда она идет косо снаружи и вниз в направлении передних отделов ребер и спускается к диафрагме на уровне IV ребра. Верхняя граница левой главной междолевой борозды находится несколько выше правой, спуск ее к диафрагме менее пологий. Добавочная междолевая щель у большинства людей имеется только в правом легком. Начинаясь от главной междолевой борозды на уровне IV ребра, она отделяет верхнюю долю от нижней и имеет горизонтальное направление. Таким образом, правое легочное поле делится на область проекций верхней, средней и нижней долей. Верхняя доля проецируется от верхушки до IV ребра. Здесь ее нижняя граница может определятся в виде очень тонкой горизонтальной линии, ниже которой расположена средняя доля. Средняя доля лежит в передневнутреннем отделе нижней части правой грудной полости. Ее верхняя плоскость граничит с основанием верхней доли, снаружи ее граница проекционно совпадает с направлением переднего конца VI ребра. Таким образом, нижненаружный участок правого легочного поля, расположенный ниже переднего конца VI ребра, занимает боковые отделы только нижней доли. С учетом анатомических особенностей уровня расположения передних концов ребер и тел позвонков изображение всей нижней доли справа проецируется на область легочного поля, начиная от II ребра вплоть до диафрагмы. Таким образом, от II до IV ребра нижняя доля проекционно наслаивается на верхнюю, а выше II ребра в над- и подключичное пространство проецируется только верхняя доля.

Слева проекция верхней доли соответствует сумме проекций верхней и средней долей справа. Нижняя доля слева занимает те же участки легочных полей, что и справа. Таким образом, в левом легочном поле, как и справа, изолированно без суперпозиций в над- и подключичное пространство проецируется верхняя доля, ниже и латеральнее переднего отрезка VI ребра у края грудной стенки — только нижняя доля.

Наиболее постоянными являются главные и правая добавочная междолевые борозды. Однако могут наблюдаться гомологичные междолевые борозды. В этом случае легкое может состоять из большего числа долей. Так, если в легком имеется задняя междолевая борозда, как продолжение кзади добавочной междолевой щели, то верхушка нижней доли правого легкого является самостоятельной задней долей. Слева возможно наличие язычковой доли — гомолога средней доли справа, отделенной от верхней, как и справа, добавочной междолевой щелью. Околосердечная доля образуется за счет медиального отдела нижней доли, обычно справа. Размеры этой доли могут быть различными в зависимости от участка нижней доли, отсеченного косо расположенной добавочной междолевой бороздой.

По механизму образования несколько особняком стоит добавочная доля непарной вены (lobus venae azygos). Ее образование ставится в связь с пороком развития. В процессе онтогенеза v.azygos должна расположиться на верхнем контуре правого главного бронха, обойдя медиально верхушку легкого. При нормальном состоянии эта вена проецируется в виде овальной, довольно плотной тени в месте перехода правого контура трахеи в верхний контур правого главного бронха. Если v.azygos не огибает верхушку легкого, а как бы прорезает ее, увлекая за собой висцеральный и париетальный листки плевры, то образуется глубокая борозда, включающая четыре листка плевры, которая отделяет тот или иной участок верхней доли правого легкого. На рентгенограмме отшнурованная внутренняя часть верхушки легкого ограничена снаружи тонкой гладкой линейной тенью, которая книзу заканчивается каплеобразной тенью (проекцией непарной вены). Добавочная доля непарной вены может иметь различные размеры, прозрачность ее, как правило, снижена.

Каждая доля легкого состоит из определенного числа независимых участков — сегментов легкого. Самостоятельность этих отдельных частей обусловлена наличием определенного бронхососудистого пучка, который ветвится в строго определенном отделе каждой доли. Согласно Международной схеме принято выделять 10 основных легочных сегментов справа и 9 сегментов слева (рис. 9).

Рис. 9 Схема сегментарного строения легких.

Боковая рентгенограмма производится в ортопозиции пациента, плотно прижатого к кассете исследуемой стороной, с поднятыми на голову руками. Снимок делают на высоте вдоха. Хорошего качества рентгенограмма включает в себя достаточную полноту охвата, контрастность, четкость, правильную установку, отсутствие артефактов. Контрастность рентгенограммы устанавливается сравнением плотной тени правого поддиафрагмального пространства со светлым участком легкого, проецирующегося в ретростернальное пространство за рукояткой грудины. Достаточная разница в цветовом изображении затемнений и просветлений свидетельствует о контрастности снимка. Четкость определяется по одноконтурности костных образований. О правильной установке больного свидетельствует строго в профиль расположенная грудина.

Тени мягких тканей на боковом снимке по отдельности не дифференцируются, но они более интенсивны в верхних отделах снимка, куда проецируются массивные мышцы спины, плечевого пояса и шеи. Вследствие этого достаточная прозрачность легочного поля в боковой проекции обычно начинается только от уровня I межреберья, из-за чего верхушка легкого плохо видна.

Из теней костного скелета определяется внутренний конец прилежащей ключицы, которая спускается косо вниз и кпереди, образуя ясно видное грудинно-ключичное сочленение. Ниже внутреннего конца ключицы спереди в профиль располагается грудина, дифференцирующаяся на рукоятку, тело, мечевидный отросток. Тень позвоночника видна не на всем протяжении — раздельно определяются тела II—XI позвонков, на которые наслаивается прозрачное легкое. На задние отделы тел позвонков наслаиваются округлые тени ортоградно идущих поперечных отростков. Тени лопаток видны не полностью — в основном они сливаются с мягкими тканями спины, а наружный край лопаток проецируется на тень позвоночника или перед ним. Тени ребер прилежащей к пленке стороны начинаются от округлых теней осевой проекции поперечных отростков. Вначале лентообразные тени ребер образуют крутые дуги кзади от позвонков, достигают передней стенки грудной клетки, не выходя спереди за изображение грудины. Тени I ребра не видно, поэтому счет ребер ведется от II ребра прилежащей стороны, которая легко определяется по месту его соединения с грудиной — у сочленения ее рукоятки с телом. Сзади, напротив переднего отрезка II ребра лежит тело VI позвонка. Тени ребер противоположной стороны более широкие и проекционно не совпадают с одноименными ребрами прилежащей стороны, которые более узки, структурны, контуры их видны резче. Костные ориентиры используют для определения границы между долями, когда линейные тени междолевых листков плевры на боковых снимках не видны. Так, соединив мысленно тело IV позвонка с передним костодиафрагмальным синусом можно получить проекцию главной междолевой щели. Проведя горизонтальную линию по переднему отрезку IV ребра (от корня легкого перпендикулярно грудине) — проекцию добавочной междолевой щели.

Верхушечный сегмент верхней доли расположен в куполе легочного поля (рис. 9). Сзади к нему прилежит II задний сегмент верхней доли, кпереди и кнаружи — III передний сегмент верхней доли. В средней доле IV сегмент — наружный, расположен в углу между горизонтальной и нижней частью косой междолевой щели. Кпереди от наружного находится V внутренний сегмент.

Верхушку нижней доли занимает сегмент, нижняя граница которого определяется линией, мысленно продолженной кзади от добавочной междолевой щели. Остальные сегменты располагаются в основании нижней доли таким образом, что на боковой рентгенограмме VII сегмент наслаивается на VIII, IX и на Х, занимая по площади разные участки. Так, VII медиально-базальный примыкает к нижней части главной междолевой щели и заходит в передний костодиафрагмальный синус; XI — латерально-базальный, находясь между VIII и X сегментами, частично перекрывает заднебазальный сегмент и заходит в область наружного синуса. Х заднебазальный сегмент вверху граничит с VI сегментом и занимает большой объем заднемедиальных отделов нижней доли.

Слева локализация и число сегментов несколько иные, чем справа. Так, I и III сегменты чаще объединяются в один задневерхушечный из-за общего вентилирующего их бронха. Средней доли слева нет. Ее гомолог — язычковый сегмент, обычно не отделенный от верхней доли междолевой щелью, делится на IV верхний язычковый и V нижний язычковый сегменты, так что на боковой рентгенограмме IV сегмент располагается над V. Кроме того, слева отсутствует VII сегмент.

Органы средостения

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки завершает изучение тени органов средостения. Занимая несколько асимметричное положение, сердце большей своей частью располагается в левой половине грудной клетки, формируя на внутренней поверхности легкого вдавления и борозды. Тень сердца по структуре однородна и имеет большую плотность. Положение сердца в зависимости от конституции человека — косое, горизонтальное или вертикальное. Соответствие размеров сердца размерам грудной клетки определяется по сердечно-грудному индексу, который в норме равен 0,5, и по уровню расположения кардиовазального угла.

Таким образом, стандартными проекциями, наиболее часто используемыми в практике для изучения органов грудной клетки, являются передняя прямая, правая и левые боковые, I и II косые проекции. Информация, полученная при их изучении, позволяет получить объективное представление о состоянии органов грудной клетки. Знание нормы — это та основа, на которой строится возможность разграничения здоровья и болезни.