Рентген глазницы что показывает

Рентген глазницы что показывает

Как известно, рентгенологическое исследование черепа и истолкование полученных рентгенограмм являются одним из наиболее трудных и сложных разделов рентгенологии. В нашу задачу не входит подробное описание техники исследования черепа в целом, так как это можно найти во многих руководствах. В настоящей главе мы остановимся только на рентгенологическом изучении области глазницы. Необходимо, однако, указать, что некоторые процессы, протекающие в полости черепа, проявляются сначала в виде глазных симптомов.

Поэтому, прежде чем приступить к исследованию области глазницы, нередко необходимо бывает предварительно сделать обзорные снимки всего черепа в двух, а иногда и в трех проекциях. На таких обзорных снимках мы не можем, конечно, получить отчетливого изображения всех костных стенок глазницы с их щелями и отверстиями. Точно так же нельзя обнаружить на обзорных снимках тонких структурных изменений в костных стенках глазницы или весьма нежных, едва диференцируемых теней в области глазницы.

Но обзорные снимки черепа имеют то значение, что дают нам возможность охватить весь череп в целом и показывают, на какую именно область следует обратить особое внимание. Лишь после таких снимков следует приступать в случае необходимости к детальному исследованию отдельных частей глазницы, как, например, области верхней глазничной щели, канала зрительного нерва и т. д.

Не все стенки глазницы отчетливо выявляются на рентгенограмме, лучше всего выделяются ее плотные края. Однако, специально укладывая голову и придавая соответствующее направление центральному лучу, можно все же добиться более отчетливого изображения отдельных частей глазницы.

Лучше всего глазницы могут быть изучены при исследовании в следующих проекциях.

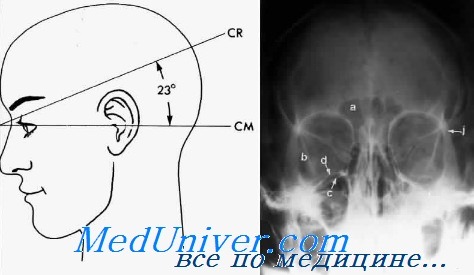

Передняя сагиттальная проекция (затылочно-лобный ход центрального луча). Для получения на рентгенограмме изображения глазниц рентгенологи довольно часто применяют эту проекцию. Исследуемого укладывают таким образом, чтобы к кассете прилегали лоб и спинка носа. Однако такую укладку следует признать мало пригодной для наших целей, так как при этом в область глазницы проицируется интенсивная тень пирамиды височной кости, которая закрывает всю глазницу, за исключением ее верхней трети.

Мы обычно применяем следующий способ исследования. Хорошо выделяется верхняя глазничная щель и малое крыло основной кости. Еще лучше верхняя глазничная щель видна, если больной несколько подтягивает при этом подбородок к груди. Хорошо диференцируются также лобная пазуха и клетки решетчатой полости.

Передняя полуаксиальная проекция. Центральный пучок лучей проходит в сагиттальной плоскости со стороны затылка к подбородку.

Не вполне отчетливо получается изображение верхней глазничной щели, так что судить о состоянии этой щели по такому снимку не всегда возможно.

Нижняя глазничная щель у внутренне-верхнего угла гайморовой полости проицируется весьма нечетко.

Для изучения патологических процессов в области глазниц и смежных с ними придаточных полостей носа обзорные снимки в указанных выше двух проекциях являются вполне достаточными. Естественно, что техника и обработка снимков должны быть весьма тщательными. Очень желательно применение решетки Букки-Поттера. Еще лучше выделяются детали на прицельных снимках каждой глазницы в отдельности. При производстве таких снимков следует применять узкий и длинный тубус.

Боковая проекция глазницы дает нам сравнительно мало для заключения о состоянии костных стенок глазницы. При производстве такого снимка больного необходимо укладывать таким образом, чтобы сагиттальная полость черепа была по возможности параллельна плоскости кассеты. По такому снимку можно получить приблизительное представление о глубине глазницы. Для более детальною изучения глазничных щелей и зрительного отверстия применяются специальные методы исследования.

Рентген глазницы что показывает

Клиническая симптоматология повреждений глазницы довольно скудна. Только при наличии грубых нарушений целости костей глазницы со смещением отломков или при ясно выраженной деформации глазницы можно получить некоторое представление о тех изменениях, которые имеются в области глазницы.

В свежих случаях ранения, вследствие обширных кровоизлияний в окружающие глазницу мягкие ткани и сильной болезненности, детальное исследование не может быть произведено. Однако и после исчезновения всех этих явлений даже самое тщательное клиническое исследование дает сравнительно мало. Если, кроме того, учесть, что анатомо-топографически глазница находится в тесной связи со смежными придаточными полостями носа и с полостью черепа, то станет очевидным то большое значение, которое приобретает метод рентгенологического исследования при травмах глазницы. Такой метод исследования приобретает особое значение в условиях военного времени.

Уже во время первой мировой войны ряд авторов (Н. И. Шимкин и др.) отмечал сравнительно большой процент повреждений глазницы и смежных с нею областей. Имеющиеся в нашем распоряжении данные показывают, что во время последней войны случаи повреждения черепа и в том числе глазницы участились еще более. Это обусловлено большей насыщенностью артиллерийского огня и применением артиллерийских снарядов, ручных гранат и мин, обладающих большим разрывным действием.

Констатируемый в настоящее время больший процент повреждений глазниц, кроме того, обусловлен тем, что такие повреждения чаще и быстрее распознаются благодаря более широкому применению рентгенологического исследования и более совершенной технике самого исследования.

Как уже указывалось выше, не все отделы глазницы одинаково хорошо доступны для рентгенологического исследования.

Четкость изображения той или иной части глазницы находится в большой зависимости от ее положения по отношению к ходу центрального пучка лучей из рентгеновской трубки. Внутренняя и нижняя стенки находятся в этом отношении в наименее благоприятных условиях. Возможность получить на рентгенограмме изображение дефекта костной стенки глазницы находится в зависимости от величины дефекта и от его положения по отношению к ходу центрального луча. Если лучи пересекают плоскость кости, то даже небольшой дефект может дать отчетливое изображение на рентгенограмме, так как слой кости в этом месте по сравнению с окружающей здоровой тканью уменьшен или отсутствует.

При тангенциальном же ходе пучка лучей дефект часто скрывается в остальной кости и на рентгенограмме не получается его изображения.

Большие трудности возникают при выявлении на рентгенограммах трещин в тонких костных стенках глазницы, так как вследствие тонкости стенок не получается достаточного контраста между линией перелома и окружающими костными частями. Например, при переломах верхней стенки глазницы в ряде случаев трещину удается обнаружить только тогда, когда она захватывает и более плотный орбитальный край. Диагностировать перелом внутренней стенки глазницы еще труднее. Нередко за трещину принимается один из швов. По данным ряда авторов, швы на снимке выражены тем яснее, чем площе глазница; чем глубже глазница, тем швы выражены менее отчетливо и кажутся укороченными.

Имеет значение также толщина края глазницы: толстые края закрывают швы, особенно при неправильной проекции. Эти анатомические вариации швов следует иметь в виду, тем более что линия перелома чаще всего проходит как раз на месте швов. При интерпретации рентгенограмм все указанные выше моменты должны быть учтены. К отрицательным результатам рентгенологического исследования необходимо подходить весьма осторожно. Выводы должны быть сделаны только после детального исследования поврежденной глазницы во всех возможных проекциях.

При всяком повреждении глазницы исследование черепа в двух взаимно перпендикулярных проекциях является необходимым и обязательным; при этом не следует ограничиваться исследованием только поврежденной области. Необходимо производить обзорные снимки всего черепа, ибо только таким образом можно избежать во многих случаях ошибочного заключения. На обзорных снимках можно обнаружить инородное тело, перелом или трещину и за пределами глазницы, что в ряде случаев, несомненно, имеет большое значение для понимания всей клинической картины.

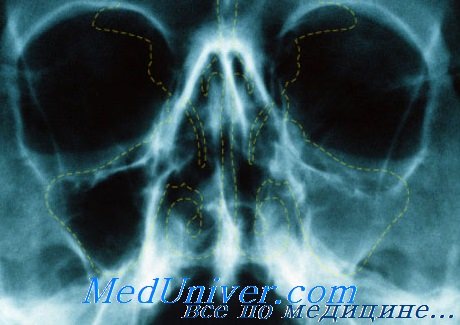

Наиболее ясное представление о состоянии костных стенок глазницы дает передний полуаксиальный снимок черепа. В такой проекции мы получаем одновременно и вполне удовлетворительное изображение придаточных полостей носа. Нередко возникает необходимость дополнить полуаксиальный снимок передним сагиттальным. В этой проекции более отчетливо выделяются клетки решетчатой полости, а также верхняя глазничная щель.

Сравнительно мало данных для заключения дает боковой снимок глазницы. Это вполне понятно, так как на таком снимке одна глазница накладывается на другую и все детали сглаживаются. Все же мы считаем во всех случаях необходимым дополнять сагиттальный снимок боковым, так как на таком снимке иногда удается более отчетливо проследить направление трещины, простирающейся за пределы глазницы.

Во многих случаях повреждения глазницы необходимо также выяснить состояние костей основания черепа и основных пазух. Для этой цели производятся снимки в аксиальной проекции. Целесообразнее всего пользоваться задней аксиальной проекцией с подбородочно-теменным ходом лучей. Естественно, что при свежей травме и при тяжелом состоянии раненого исследование в такой проекции противопоказано. В этих случаях можно попытаться применить переднюю аксиальную проекцию с обратным ходом лучей.

Большей частью исследование в указанных выше трех проекциях (сагиттальной, боковой и аксиальной) является вполне достаточным. Если возникает необходимость в более детальном исследовании, нужно производить еще прицельные снимки глазницы. Для прицельных снимков применяют длинный и узкий тубус. Центральный луч направляют на исследуемую глазницу.

Довольно редко рентгенологи применяют исследование глазничных щелей и зрительного отверстия. Между тем во многих случаях, например, при синдроме верхней глазничной щели или внезапном амаврозе после травмы, такое исследование может дать очень много ценного.

Повреждения глазницы можно разделить на две группы: неогнестрельные и огнестрельные.

— Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина»

Рентгенография глазницы

Рентгенография глазницы позволяет оценить состояние как самой костной полости, в которой расположены глаз и слезные железы, так и кровеносных сосудов, нервов, мышц и жировой клетчатки. Из-за склонности тонких костей глазницы к переломам данное диагностическое исследование обычно назначают при челюстно-лицевой травме. Специальные рентгенологические методы позволяют обнаружить инородные тела, не видимые офтальмоскопом. В некоторых случаях, требующих детализации, рентгенографию как ценный метод диагностики заболеваний глаза и глазницы сочетают с КТ и УЗИ.

Подготовка

Процедура и последующий уход

Нормальная картина

Глазница ограничена верхней, нижней, медиальной и латеральной стенками. Кости верхней и нижней стенок очень тонкие (толщина нижней может составлять менее 1 мм). Параллельные друг другу медиальные стенки несколько толще, за исключением части, образованной решетчатой костью. Самой толстой частью глазницы и наиболее прочным местом глазницы является латеральная стенка. Сзади между наружной и верхней стенками расположена верхняя глазничная щель. Фактически это промежуток между большим и малым крыльями клиновидной кости. На верхушке глазницы в малом крыле клиновидной кости находится зрительный канал, через который выходят зрительный нерв и глазная артерия.

Отклонение от нормы

Разрушение стенок глазницы может указывать на злокачественную опухоль или инфекцию. При доброкачественном новообразовании или кисте наблюдается локальная четкая зубчатость стенки глазницы. Рентгенологические изменения, обусловленные увеличением и эрозией глазницы, встречаются и при поражении прилежащих к ней структур. Плотность костной ткани может повышаться при метастазах остеобластомы, менингиоме гребня клиновидной кости, болезни Педжета. Однако для подтверждения патологии глазницы рентгенографию следует дополнить другими исследованиями.

Рентгенография глазных орбит

Рентгенография орбит проводится с целью исследования костей глазницы. В этой области явно или скрыто могут протекать воспалительные, дегенеративные, злокачественные и иные процессы, и при появлении подозрительных признаков показан именно этот вид диагностики. Несмотря на наличие лучевой нагрузки, рентгенография орбит является безопасным исследованием, не требующим специальной подготовки и восстановления.

Зачем делать рентгенографию орбит

Рентгенографию орбит проводят для уточнения или опровержения диагноза, оценки клинической картины и выявления опасных состояний. Рентген позволяет обнаружить инородные тела в области глазницы, осколки кости (к примеру, при травмировании костных структур), приобретенные аномалии строения скелета, опухоли, туберкулез глазницы, остеому и другие заболевания, требующие незамедлительного лечения.

Рентгенографию орбит делают по показаниям – на исследование направляет врач-офтальмолог, травматолог, хирург или терапевт.

Показания к рентгенографии орбит

Поводом для проведения исследования могут быть:

Что важно: рентгенография орбит позволяет выявить множество патологий на ранних этапах развития даже тогда, когда заболевание еще слабо дифференцируется по симптоматике.

Противопоказания и ограничения

Противопоказанием является беременность и период кормления грудью. Относительным противопоказанием может считаться острая почечная и печеночная недостаточность, требующая купирования, а также эпилепсия и тяжелое психическое расстройство.

Ограничения: рентгенографию орбит не следует проводить чаще 1 раза в 6 месяцев. Однако, если клинический случай требует отслеживания динамики течения болезни, исследование может быть проведено с большей частотой. Врач оценивает риски и принимает решение в индивидуальном порядке.

Подготовка к рентгенографии орбит

Специальная подготовка к диагностике области глазницы не требуется. Пациенту необходимо снять очки и металлические украшения с головы и шеи. Исследование орбит может быть выполнено в любое время суток.

Как проводится рентгенография орбит

Пациенту необходимо прибыть в клинику за 10 минут до назначенного времени. Врач-рентгенолог проводит предварительную беседу, после чего исследуемый снимает с области головы и шеи металлические аксессуары и украшения, располагается перед рентген-аппаратом и фиксирует свое положение. Для защиты внутренних органов пациент надевает свинцовый фартук.

По команде врача необходимо задержать дыхание на пару секунд – для получения снимков достаточно одного сканирования. Если же нужно рассмотреть область глазницы с разных углов, положение головы меняется, и рентген проводится еще раз.

Рентгенография орбит занимает не более 15 минут. После исследования можно возвращаться к обычным делам.

Результаты обследования

Получив снимки глазницы, врач-рентгенолог исследует их и подготавливает описание. Заключение выдается пациенту в течение 20-40 минут.

Результаты обследования не следует интерпретировать самостоятельно. Поставить диагноз может только врач – травматолог или офтальмолог.

Преимущества проведения рентгенографии орбит в клинике «Мать и дитя»

Группа компаний «Мать и дитя» является авторитетом в сфере оказания медицинских услуг. Рентгенографию орбит можно сделать в удобное для вас время – мы создали комфортные условия приема и позаботились о вашей безопасности.

Так важно вовремя пройти диагностику! Обращайтесь в группу компаний «Мать и дитя», если требуется высокотехнологичное обследование органа зрения и костных структур!

Рентген глазницы что показывает

Из всех описанных методов основными являются обзорные снимки и снимки с индикацией переднего отдела глаза протезом Балтина. Они позволяют в большинстве случаев определить локализацию осколка в глазу с достаточной для хирургических целей точностью. Что касается других методов, то они должны применяться как дополнительные лишь в неясных случаях и не по шаблону, а по строгому плану, который составляется для каждого раненого в зависимости от особенностей ранения.

В условиях этапного лечения необходимо обеспечить возможность полноценной рентгеновской диагностики инородных тел в глазу на всех этапах, где имеются условия для извлечения внутриглазных инородных тел. Типовой схемой рентгеновского исследования при прободных ранениях глаз может служить следующее.

1. При подозрении на наличие внутриглазного инородного тела следует в первую очередь произвести два обзорных снимка области глазниц и черепа:

а) передний — в носо-подбородочном положении;

б) боковой — на стороне раненого глаза.

2. Если обзорные снимки дают основание предполагать, что инородное тело находится внутри глаза, следует сделать добавочные два снимка с протезом-индикатором Балтина:

а) передний снимок и

б) боковой снимок.

В случаях свежих ранений и в особенности при наличии несклеившейся раны в оболочках глазного яблока введение протеза возможно лишь при участии офталмолога.

Если введение протеза нежелательно (или невозможно ввиду отека конъюнктивы), следует вместо протеза применить висмутовую кашицу (или шпильки-индикаторы Поляка). Можно также обратиться к рентгеноанатомическому методу.

3. При плохой фиксации взора на переднем снимке целесообразно заменить его аксиальным снимком (по Абалихину — Пиво-варову), или производить снимки на фиксационном столике (по Горбаню), или повторить передний снимок при укладке раненого лицом кверху (по Балтину — Ициксон). Эти же методики следует использовать при наличии противопоказаний к укладке раненого лицом вниз.

4. При наличии на фоне глазницы множественных инородных тел, часть которых может быть отнесена за счет расположенных в веке, следует сделать дополнительный снимок с векорасширителем или векоподъемником или прибегнуть к бесскелетным снимкам век (по Богатину).

5. В отдельных случаях для уточнения локализации осколков внутри или вне глазного яблока рекомендуется сделать дополнительные боковые снимки с протезом Балтина при взгляде вверх и вниз (на туннельной кассете).

6. При расположении инородного тела далеко позади экватора, а также при наличии немагнитного осколка в любой части стекловидного тела рекомендуется производить парные боковые снимки с протезом Балтина в сидячем положении (проба на подвижность инородного тела по Горбаню).

7. При наличии множественных осколков в обеих глазницах полезно сделать передний и аксиальный снимки каждой глазницы в отдельности (с протезом Балтина).

8. В тех случаях, когда на обзорных снимках тени инородных тел не обнаруживаются на фоне глазниц, а клинически имеются признаки проникающего ранения глаза, нужно прибегнуть к бесскелетным снимкам.

9. Следует избегать производства излишних снимков, выходящих за пределы клинической необходимости, и строго планировать количество и порядок снимков в каждом отдельном случае, имея в виду, что передозировка может привести к последующей эпиляции волосистой части головы.

Учебное видео локализации инородных тел в глазу по рентгеновским снимкам

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021