биография монастырского петра львовича

Биография монастырского петра львовича

1910 — 17 (по новому стилю 30) ноября по приказу губернатор.

1928 — 15-19 ноября в Самаре проходило I областное совещан.

Ещё события 17 Ноября

Текст предоставлен Управлением государственной архивной службы Самарской области

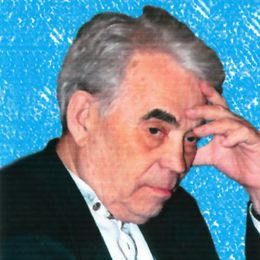

Родился Петр Львович 17 июля 1915 года в городе Одессе. Там же окончил школу и поступил учиться в фабрично-заводское училище. Первая запись в трудовой книжке (тогда она еще называлась трудовой список): «Одесский трамвай», слесарь. Но не зря будущий мэтр театральной режиссуры родился в Одессе: будучи рабочим, Петр Монастырский пробует себя в театре-студии при местном театре юного зрителя. А уже в 19 лет (в 1934 году) он – актер Одесского театра рабочей молодежи, или как тогда говорили и писали, актер ТРАМа.

Самодеятельные, или профессионального типа, театры рабочей молодежи были широко распространены в СССР со второй половины 1920-х годов. В начале 1930-х ТРАМы в большинстве своем были преобразованы в профессиональные театры. Но игра на сцене без специального образования не устраивала начинающего актера Монастырского. Увлеченность театром, преданность сцене уже в таком юном возрасте привели Петра Монастырского в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Однако учиться пришлось Монастырскому не на актерском, а на режиссерском факультете. Пройдя школу известных педагогов сценического искусства В.Г.Сосновского и Б.Е. Захавы, в 1940 году он закончил институт.

Петр Монастырский 15 лет работал режиссером и главным режиссером в театрах Воронежа, Ярославля, Ворошиловграда, Красноярска, Новосибирска. Это была не просто пора приобретения профессионального опыта. В годы Великой Отечественной войны лозунг «Все для фронта, все – для Победы» касался и театрального искусства, и молодой режиссер с актерами работал не менее напряженно, чем рабочие на заводах: постановки классики и современных для того времени пьес приравнивались к оружию, которое должно было поднимать дух народа и приближать час победного окончания священной войны.

С 1955 года Петр Львович почти без перерыва творит в Куйбышевском драматическом театре: до 1959 года – режиссером, а в 1959-1965 годах – главным режиссером. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 мая 1960 года П.Л.Монастырскому присвоено звание «заслуженный деятель искусств РСФСР». Это было первое большое признание творческого мастерства режиссера, первая ступень к вершинам, которые в стране смогли покорить лишь немногие театральные деятели. Монастырский смог, и сделал он это в Куйбышеве-Самаре.

Но с 1967 по 1988 год он вновь в Куйбышевском драматическом театре – главный режиссер, а с 1988 по 1995 год – художественный руководитель театра. Отметив в 1995 году свой 80-летний юбилей и передав выпестованную им Самарскую драму в руки нового художественного руководителя, Петр Львович еще два года оставался в театре режиссером.

На сцене Самарского академического театра драмы Петр Львович Монастырский поставил около 200 спектаклей. Каков он, режиссер Монастырский? Кроме отношения жителей города, для которых в течение нескольких десятилетий Драмтеатр оставался местом, куда они приходили как в храм высокого искусства, а многие спектакли носили исповедальный характер целых поколений, все же существуют и беспристрастные оценки его творчества. Это – награды. Но заслужить их на театральном поприще не менее сложно, чем летчику-испытателю освоить новый тип самолета.

«В отличие от писателя и живописца, труд режиссера засекречен, спрятан от непосредственного восприятия. Режиссеру на сцене принадлежит все, но каков его собственный, личный вклад в спектакль, что сделано именно его фантазией, его умом, его творческим даром – сразу не воспринимается. И в этой недвижимости режиссерской работы и скрывается трудность ее оценки», – так писал о Петре Львовиче Монастырском театральный критик Л.А.Финк.

«В отличие от писателя и живописца, труд режиссера засекречен, спрятан от непосредственного восприятия. Режиссеру на сцене принадлежит все, но каков его собственный, личный вклад в спектакль, что сделано именно его фантазией, его умом, его творческим даром – сразу не воспринимается. И в этой недвижимости режиссерской работы и скрывается трудность ее оценки», – так писал о Петре Львовиче Монастырском театральный критик Л.А.Финк.

Режиссер Монастырский привнес на Куйбышевскую сцену реформаторский взгляд на театр, традиции Евгения Вахтангова и Бориса Захавы, утверждавших свое право жить, и притом самостоятельно, на сцене.

В 1969 году в Куйбышеве проходит заключительный тур Всероссийского фестиваля драматургии народов СССР. Свои спектакли показали 8 театров. Куйбышевский драматический получил II премию за спектакль «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. А режиссер театра П.Л.Монастырский Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1970 года удостоен звания «Народный артист РСФСР».

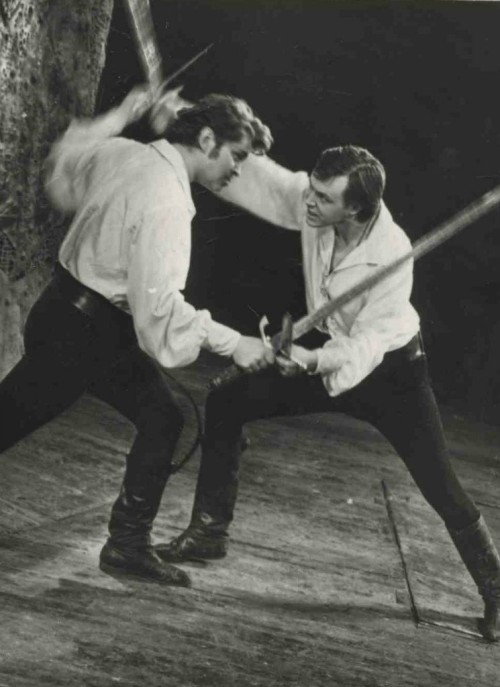

Февраль 1973 года: в театре премьера спектакля «Гамлет», в главной роли – любимец публики, молодой актер Юрий Демич. Режиссер-постановщик – Петр Монастырский. Спектакль получил признание не только публики, но и корифея отечественной режиссуры того времени Георгия Товстоногова, который пригласил Демича в знаменитый Большой драматический театр в Ленинграде. Это «похищение» актера тоже можно считать признанием таланта Монастырского. Таланта педагогического, поскольку поиску способной молодежи, пестованию ее не в тепличных условиях, а прямо на сцене, в реальных постановках Петр Львович уделял внимания не меньше, чем кропотливой, вдумчивой работе над постановками.

Март 1973 года. Драмтеатр удостоен диплома Министерства культуры РСФСР за участие во II Всероссийском фестивале драматургии и театрального искусства.

К 30-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне в Куйбышевском драмтеатре режиссер П.Л.Монастырский ставит спектакль «Золотая карета» по пьесе Леонида Леонова. За этот спектакль режиссер и группа ведущих актеров театра – В.А.Ершова, Н.А.Михеев, Н.Н.Кузьмин, В.В.Борисов – удостоены в 1976 году Государственной премии РСФСР.

А 6 января 1977 года Куйбышевский драматический театр за заслуги в развитии искусства удостоен почетного звания «академический». И, конечно же, этого звания театр смог добиться во многом благодаря творческой мощи своего лидера – Петра Львовича Монастырского.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 апреля 1980 года главному режиссеру Куйбышевского драматического театра П.Л.Монастырскому за большие заслуги в развитии советского театрального искусства присвоено звание «Народный артист СССР».

Трудно сказать когда, но, будучи беспредельно загруженным своими разноплановыми обязанностями в театре, Петр Львович изучал отечественную литературу с дотошностью литературоведа и критика. Глубина его знаний и творческого поиска привели к тому, что Куйбышевский (Самарский) драматический театр подарил зрителям целую «золотую коллекцию» из сценических интерпретаций произведений Максима Горького, имя которого театр носит с 29 сентября 1936 года. Это такие спектакли, как «Последние», «Дело Артамоновых», «Мать», «Фома Гордеев», «Варвары», «Дачники».

Не обходил своим вниманием уже маститый режиссер и произведения писателей-современников. И за постановку спектакля «Усвятские шлемоносцы» по повести Евгения Носова П.Л.Монастырский в 1981 году удостоен Золотой медали имени А.Д.Попова.

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ главный режиссер Куйбышевского академического театра драмы Петр Львович Монастырский за большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи и в связи с 65-летием ВЛКСМ награжден в 1983 году.

В 1986 году за новаторские достижения в постановке русских классических произведений Петру Львовичу Монастырскому присуждена Государственная премия СССР.

Режиссер Монастырский работал не только на театральной сцене нашего города: он неоднократно ставил спектакли в районах области, а также в театрах Польши и Болгарии. B Польше Петр Львович поставил 3 спектакля, а в Познаньском университете не раз проводил встречи с молодежью, которые проходили в форме дискуссий по вопросам русского и советского искусства. За подвижническую деятельность в деле культурного просвещения молодежи советский режиссер П.Л.Монастырский награжден польским орденом «Гриф Поморский», а также ему присвоено звание почетного гражданина города Познани.

П.Л. Монастырский – потрясающий организатор театрального дела. В настоящее время в его родном ГИТИСе есть факультет театрального менеджмента. Во времена деятельности Монастырского такого понятия, как менеджмент, вовсе не существовало в нашей стране. Но человек с талантом организатора, с редким даром в области социального прогнозирования был не просто востребован – он был незаменим. А как же иначе, если в течение более чем 30 лет Самарский театр драмы удерживал лидерство среди всех театров России по зрительскому посещению!

Коммунист с 1944 года, Петр Львович Монастырский вел и немалую общественную работу. В 1973 году он был впервые избран, а затем неоднократно переизбирался депутатом Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся. Петр Львович удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 2007 году Петр Львович Монастырский ставит два спектакля в театре «Колесо» в г. Тольятти. И после прошедших с аншлагом премьер его приглашают на должность главного режиссера этого театра. Монастырскому исполнилось 92 года

Решением Самарской городской думы от 25 мая 1995 года художественному руководителю Театра драмы Петру Львовичу Монастырскому присвоено звание «Почетный гражданин города Самары».

Постановлением губернатора от 25 мая 2005 года Петру Львовичу Монастырскому присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области», знак №008. Но и это не последняя строка в биографии мэтра русской сцены.

В 2007 году Петр Львович Монастырский ставит два спектакля в театре «Колесо» в г. Тольятти. И после прошедших с аншлагом премьер его приглашают на должность главного режиссера этого театра. Монастырскому исполнилось 92 года.

ГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 16. Д. 2112. Л. 41; Оп. 18. Д. 1637. Л.95;

Ф. Р-2815. Оп. 1. Д. 50. Л. 1; Д. 53. Л. 1; Д. 54. Л. 1; Д. 57. Л. 1;

Д. 59. Л. 1; Д. 60. Л. 1; Д. 66. Л. 1; Д. 93. Л. 1-9; Д. 95. Л. 1;

Ф. Р-4758. Оп. 1. Д. 13. Л. 100, 130; Д. 14. Л. 95-98.

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 199. Д. 253;

Ф. 1683. Оп. 52. Д. 11. Л. 40.

Отдел наград аппарата Правительства Самарской области: картотека

Финк Л.А. При свете рампы: Очерки и творческие портреты.

Хмельницкий Ю. Самарская драма // Клуб. 1988. 1 июня. С. 3-5.

Текст предоставлен Управлением государственной архивной службы Самарской области

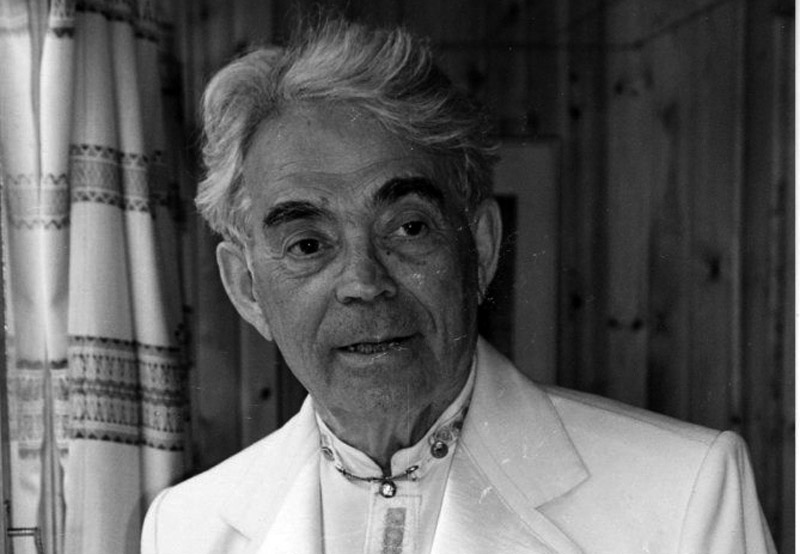

Монастырский Петр Львович 1915 – 2013 гг.

Родился 17 июля 1915 года в городе Одесса. После окончания школы поступил в фабрично-заводское училище, после окончания которого работал слесарем в организации «Одесский трамвай». В это же время начал заниматься в театре-студии при Одесском ТЮЗе. С 1935 начал свою творческую деятельность в Одесском театре юного зрителя. С 1936 по 1940 годы – студент ГИТИСа. С 1940 по 1955 годы работал режиссером драматических театров в городах Воронеже, Ярославле, Ворошиловграде, Красноярске, Новосибирске. С 1955 года сначала режиссёр, затем главный режиссёр, а затем художественный руководитель Куйбышевского драматического театра драмы им. М.Горького.

Почетный гражданин губернии. С 1967 – 1995 г.г. – художественный руково-дитель Куйбышевского драматического театра им. Горького

Большая самоотверженность, опыт огромной организаторской работы, большой художественный вкус и мастерство позволили Петру Львовичу поставить Куйбышевский драматический театр в один ряд с лучшими творческими коллективами России и зарубежных стран.

За свою режиссерскую практику он поставил около 200 спектаклей. Среди них спектакли, получившие всеобщее признание: «Золотая карета», «Ревизор», «Чайка», «Ричард III», «Левша», «Старомодная комедия», «Гамлет», «Варшавская мелодия», «Шестой этаж», и многие, многие другие, которые создав имя театру позволили присвоить ему имя «Академического» с вручением Ордена.

Рядом с ним сформировались такие яркие творческие личности как Н. Радолицкая, Л. Грязнова, В. Борисов, Ю. Демич, О. Школьник. Ж. Романенко, Е. Харитонова, О. Шебуева.

Пётр Львович и сейчас в строю, возглавляя благотворительное творческое объединение «Мастера сцены» и являясь профессором кафедры режиссуры и мировой художественной культуры Самарского педагогического Университета, он щедро делится секретами своего мастерства с молодёжью.

Пётр Львович является лауреатом государственных премий СССР и РСФСР, награждён Орденами: «За службу Отечеству IV степени», Трудового Красного Знамени, Польским Орденом «Гриф-Поморский» является кавалером «Золотой медали» РСФСР.

Гениальный режиссёр Пётр Львович Монастырский

И хотя родился Пётр Львович не весной, а летом, его гениальный творческий дар лично мне очень напоминает разлив вешних вод. При его жизни казалось, что это полноводье неисчерпаемо и его мастерство будет с нами вечно. Но, увы, «ничто не вечно под луной», кроме, хочется верить, памяти о гениальном режиссёре и безграничной благодарности за всё, что он сделал для театра и зрителей.

В годы Великой Отечественной войны лозунг «Всё для фронта, всё – для Победы» касался не только рабочих и крестьян, но и театрального искусства. Поэтому Пётр Монастырский работая над постановками спектаклей, считал, что поставленные им пьесы приравниваются к оружию, которое признано поднимать народный дух и приближать Победу.

А в 1955-м году он приехал в Самару (тогда Куйбышев) и поступил на службу режиссёром Куйбышевского драматического театра драмы им. М. Горького. Затем он стал художественным руководителем.

В то время никто, наверное, даже сам Монастырский не думал, что Пётр Львович сумеет создать в Самаре свой театр, который и теперь называют «Театр Петра Монастырского».

С 1955 года Монастырский был так же и режиссёром творческого объединения «Мастера сцены».

В марте 1973 года Драматический театр был удостоен диплома Министерства культуры РСФСР за участие во II Всероссийском фестивале драматургии и театрального искусства.

6 января 1977 года Куйбышевский драматический театр за заслуги в развитии искусства, которые были в немалой степени заслугами Петра Львовича Монастырского был удостоен почётного звания «академический».

16 апреля 1980 года главному режиссёру Куйбышевского драматического театра П.Л. Монастырскому Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства присвоено звание «Народный артист СССР».

Кроме работы в Куйбышевском театре Пётр Львович преподавал, являясь профессором кафедры режиссуры и мировой художественной культуры Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (в настоящее время Самарский государственный социально-педагогический университет).

Пётр Львович Монастырский является автором нескольких книг о театре, актёрах, спектаклях и театральной жизни: «Жил-был театр», «От первого лица», «Моя Галатея», «Режиссёр и режиссура», «Жизнь нон-стоп» и другие.

На вопрос о том, каким Пётр Львович был человеком, наверное, можно ответить, что, как и большинство людей, разным. Но то, что звёздностью он не страдал и не был далёк от народа можно судить по истории, случившейся однажды в театре:

Театр был для Монастырского в прямом смысле этого слова – всем!

Многие театралы того времени, помнят, что во время спектакля Монастырский мог появиться в дверях ложи, в одной из боковых дверей партера или где-нибудь в бельэтаже. Постоит несколько минут, сложив руки на груди, посмотрит на сцену, окинет взглядом зрительный зал и исчезнет, чтобы через некоторое время появиться в другой двери.

Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и Медаль «За доблестный труд».

Золотая медаль имени А. Д. Попова (1981) — за постановку спектакля «Усвятские шлемоносцы».

Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1983) — за большую работу по воспитанию молодёжи и в связи с 65-летием ВЛКСМ.

Я думаю, что самое главное, чтобы мы помнили о Петре Львовиче Монастырском и о других великих людях, которые оставили нам в наследство своё духовное богатство и во время передали его более молодым поколениям.

Только так мы сможем сохранить себя, свою малую родину и весь огромный мир очеловеченным, благородным и прекрасным.

«В отличие от писателя и живописца, труд режиссёра засекречен, спрятан от непосредственного восприятия. Режиссёру на сцене принадлежит всё, но каков его собственный, личный вклад в спектакль, что сделано именно его фантазией, его умом, его творческим даром – сразу не воспринимается. И в этой недвижимости режиссёрской работы и скрывается трудность её оценки».

(Театральный критик Л. А.Финк о Петре Львовиче Монастырском ).

100 лет Петру Монастырскому. Настало время вспоминать

Он из тех людей, что кажутся вечными. И дело тут не в долгожительстве, а в колоссальной витальной силе, в огромном интересе к жизни во всех ее проявлениях. И все же настала пора «прошедшего времени» для ПЕТРА ЛЬВОВИЧА МОНАСТЫРСКОГО: его 100-летие мы встречаем уже без него. Он не дожил до него всего два года.

Какой он был? Разный. Как и все. Но и по-особому. Личных впечатлений о нем у меня немного: все-таки мы не были друзьями и общались нечасто, главным образом по делу. В моей памяти, как и в памяти всех, кто его знал, сохранились какие-то фразы, любимые словечки, часто повторяемые истории.

Он любил вспоминать своих гитисовских учителей, гордился тем, что учился у таких знаменитостей, и рассказывал всякий раз с неизменным увлечением и восторгом, как живо и наглядно повествовал им о Шекспире Михаил Морозов.

Одна из знаменитых историй – про поставленный им номер студенческого капустника. На экзамене по истории театра студенту, приехавшему откуда-то из Средней Азии и не слишком хорошо владеющему русским языком, задают вопрос о Московском художественном театре. Он говорит: «Московский художественный театр – это Станиславский, это Немирович-Данченко, это социалистический реализм». Его последовательно спрашивают про Станиславского, про Немировича-Данченко, про социалистический реализм. Всякий раз повторяется одна и та же формула с соответствующими изменениями. «Спасибо! – говорит экзаменатор. – Два!» – «Тебе спасибо, – отвечает студент. – Так учил». Вот это «тебе спасибо, так учил» запомнили, наверное, все, кто общался с Монастырским. В хорошем настроении он любил повторять эту присказку едва ли не на каждое обращенное к нему «спасибо».

Еще одна история из репертуара Петра Львовича – о том, как однажды рабочие сцены перемещали какую-то сложную и очень тяжелую декорацию и что-то там у них не ладилось. Один из них закричал: «Петька, твою мать! Что же ты, держи!» Тогда Петр Львович, стоявший поблизости, подхватил тяжелую ношу, и в конце концов все было сделано как надо. Рабочий потом подошел, поблагодарил и извинился: «Это я не вам кричал. Это я вон тому Петьке. А вы у нас не Петька. Вы у нас Петр Львович».

Эта курьезная история (не знаю, случилась ли она на самом деле или он ее придумал?) несомненно правдива в том, что в своем театре он знал каждую половицу, каждый гвоздь, и подхватить декорацию для него – дело нормальное. Потому что это касалось театра. Он жил театром, для театра, и в какой-то степени можно сказать, что он жил в театре.

Актеры рассказывали, что на вешалке неизменно висел его плащ, или пиджак, или пальто. И не всегда можно было с точностью сказать – в театре Монастырский или нет. Да и зрители той поры, несомненно, помнят, как во время спектакля вдруг то в дверях ложи, то в одной из боковых дверей партера, а то и вовсе где-нибудь в бельэтаже вдруг возникает Петр (его так обычно и звали за глаза), несколько минут стоит в своей обычной позе, сложив на груди руки и покусывая кулак. Посмотрит на сцену, оглядит зал и исчезнет. А через некоторое время вновь появится уже в другой двери.

Перед премьерой он обычно стоял в вестибюле, встречая гостей. А после спектакля можно было, спускаясь в гардероб, вдруг обнаружить его на повороте лестницы, притаившегося в уголке, – слушал, что говорят.

В общем, Монастырский – это театр. Это его спектакли. И, наверное, только они могут объяснить, кто он и что он.

Мне, когда я размышляю о Монастырском и его театре, первым делом приходит на ум слово «актуальность». И «публицистичность». Ну, конечно, это не единственный сюжет о Петре Монастырском, почти 80 лет отдавшем режиссерской профессии и поставившем более 200 спектаклей. Но и моя статья – всего лишь юбилейные заметки.

Итак, Монастырский – публицист. Я вовсе не имею в виду его книги и статьи. Книг он написал в разные и особенно в последние годы своей жизни ни много ни мало – 14. О своем театре, о своих актерах, о себе, о друзьях и врагах, о «вывихнувшем сустав» порубежном времени, когда ломалось все и вся… Ему было интересно жить и размышлять о жизни практически до самого конца. Но я о другом: о подчеркнутой, принципиальной актуальности и публицистичности его спектаклей.

Театр вообще всегда актуален. Спектакль не только создается, но и воспринимается зрителями здесь и сейчас. И никак иначе. Однако есть режиссеры, которые стремятся преодолеть это свойство театра и выйти за пределы «здесь и сейчас» в некое «всегда и везде», в предельно обобщенное время-пространство.

А есть режиссеры, обладающие обостренным чувством времени, чутко улавливающие смены социальных настроений. Монастырскому такое чувство было свойственно. Почему? Кто знает. Может, «синеблузная» юность («утром в газете – вечером в куплете») сказалась, а может, просто так он был устроен.

Спектакли Монастырского рождались «днем сегодняшним» и откликались на злобу этого дня. Может быть, поэтому среди им поставленного немало было спектаклей «датских» (а у кого их тогда не было?), спектаклей, продиктованных «социальным заказом». В большинстве своем такие спектакли быстро сходили со сцены. Однако и самые знаменитые его работы, спектакли, поставленные на основе классической литературы, тоже были актуальны и злободневны.

Одно из любимых выражений Монастырского: «Какую телеграмму мы посылаем в зал?». В каждом спектакле «телеграмма» была неизменно о том, что здесь и сейчас представлялось ему самым больным, самым тревожным, самым интересным.

Одна из легенд нашего театра – знаменитый «Ричард III», поставленный в 1962 году. Лев Адольфович Финк, бывший тогда завлитом, рассказывал о триумфальных московских гастролях, состоявшихся в том же 62-м: «Ричард III» стал безусловным фаворитом и критики, и публики, на спектакль невозможно было достать билеты, у окошка администратора стояла очередь из театральных людей, пытавшихся добыть контрамарку. А по Москве шли слухи, будто Ричард в спектакле – прямая отсылка к Сталину: он и руку-то держит особым, узнаваемым образом, и чуть ли не трубку курит. Хотя на самом деле спектакль был костюмный, вполне традиционный по форме. И, конечно, никаких внешних совпадений со Сталиным там не было и быть не могло. Но смысловые акценты были расставлены так, что в то оттепельное время образ Ричарда был прочитан как обвинение тирании.

Когда я сама увидела этот спектакль в 70-е годы (Николай Засухин, уже актер МХАТа, доигрывал в Куйбышеве свой последний сезон), этот смысл утратил свою актуальность. А Монастырский, простившись с «Ричардом», поставил «Гамлета» (1973) с Юрием Демичем.

Юный Гамлет-бунтарь – в противовес зрелому Гамлету-философу – потом, в 80-е и дальше, станет «общим местом» в сценической истории самой русской пьесы Шекспира. Но у Монастырского это было открытием. У него Гамлет – юноша, почти мальчик – восстает против лжи «взрослого» мира, против двойных стандартов и «подлости с улыбкой на лице». На казенном языке партийных постановлений это через несколько лет назовут «разрывом между словом и делом». На сцене за этот «разрыв» заплачена страшная цена: юные жизни Гамлета, Офелии, Лаэрта принесены в жертву «политической необходимости».

В 86-м Монастырский ставит «Братьев Карамазовых». Тогда много и часто ставили Достоевского. И особенно этот роман, ставший вдруг популярным после фильма Ивана Пырьева. Но если, скажем, в Театре имени Моссовета все внимание было сосредоточено на Карамазовых и карамазовщине, то у Монастырского произошла как бы «децентрация». У него было два центра, две темы, два сложно переплетающихся сюжета. Недаром ему понадобилось два вечера, по сути, два спектакля – «Семейка» и «Исповедь горячего сердца».

В первом – все те же Карамазовы и карамазовщина. Но фоном к этой «семейной истории» становится жизнь города, который Достоевский выразительно назвал Скотопригоньевск. Силуэты человеческих фигур, графически изображенные на заднике, периодически вспыхивающий и затухающий гул людских голосов – словно десятки пар глаз из-за каждого угла подглядывают за Митей и самим соглядатайством своим подталкивают его к отчаянным и безумным поступкам. А во втором – горячее сердце Мити Карамазова раскрывается в контексте двух огромных монологов, которые режиссер отважился вставить в спектакль: речь прокурора и речь адвоката.

Ни в фильме, ни в театральных инсценировках этих монологов не было. А Монастырскому они понадобились: невероятно актуально в 80-е годы зазвучали заимствованные Достоевским из современной ему газетной хроники примеры человеческих пороков, грязи, подлости, безнравственности. Кстати, Виктор Астафьев повторит этот прием, рисуя пороки конца ХХ века в своем «Печальном детективе», который будет напечатан год спустя после спектакля. Монастырский удивительно точно уловил болевые точки времени. Социально-нравственная проблематика спектакля, что называется, «носилась в воздухе».

Точно так же, как носились в воздухе перестроечные настроения еще до самой перестройки. И отвечая этим настроениям, Монастырский поставит в 1980-м пьесу Михаила Шатрова «Синие кони на красной траве», в 1988-м – его же «Дальше… Дальше… Дальше…». Сегодня эти пьесы и эти спектакли кажутся наивными, а тогда это был своего рода гражданский поступок, все в них сказанное казалось обретенной наконец-то правдой, которую долго скрывали и прятали.

А всего двумя годами позже, в 1990-м, он поставит «Горе от ума», где в каком-то мучительном усилии вырвется на сцену из черной пустоты непривычно мрачный и усталый Чацкий. Разочарованный интеллигент посреди воинствующих пошляков пресловутого «фамусовского общества», которые в конце концов увидятся ему жуткими масками, проносящимися мимо в danse macabre. Через год или два я подобный «танец смерти» увидела в Александринке, в спектакле совсем еще молодого тогда Анатолия Праудина. Но у него Чацкий, хоть и «сломленный количеством старой силы», был молод и беззащитен, грязь и пошлость мира оказались для него страшным откровением. А в спектакле Монастырского этот классический правдолюбец был уже не слишком молод. Он давно утратил юношеские иллюзии. Он уже не борец.

40-летняя история Театра Монастырского завершилась постановкой первой редакции «Вассы Железновой» М. Горького (1995). В афише спектакль шел под названием «Ю… ю…». Над этим причудливым названием тайно или открыто посмеивались практически все, кто высказывался о спектакле. Однако, как это часто бывало с Монастырским, иные смыслы того, что он говорил и делал, открываются потом, много позднее, когда начинаешь вспоминать и оценивать все это уже под другим углом зрения. Странными репликами «Ю… ю…» обменивались сын и сноха Вассы, мечтавшие об открытии собственного ювелирного магазина. Кроме них двоих, никто не понимал этих звуков. Да и вообще в этом доме с перекосившимися дверями, с глубоко несчастными и озлобившимися людьми никто никого не понимал. Дом давно уже не дом. Семья – не семья. Рухнул мир. И что же осталось? Несбыточная мечта, у которой нет даже отчетливого имени. 1995 год – что тут добавить?

Строго говоря, «Васса» была не последним спектаклем Монастырского. В драме уже в качестве очередного режиссера он поставил «Долгий день уходит в ночь» по Ю. О’Нилу, потом, уже в 2000-х, три спектакля в «Колесе»: «Зыковы», «Варшавская мелодия», «Старомодная комедия». Все названия были когда-то «хитами» репертуара академического театра драмы, и эти постановки стали своего рода попыткой вернуться к своей публике и вернуть публику к своему театру. Афиша гастролей «Колеса» в Самаре так и называлась: «Возвращение Мастера».

На первый взгляд казалось, что старый человек ностальгически оглядывается на свое прошлое, которое ушло безвозвратно. А на деле получилось, что он из своего прошлого, из своего времени смотрит на нас нынешних, на наше неустоявшееся время, на нашу никак не складывающуюся жизнь.

Монастырский вновь оказался актуален. А его публицистический посыл в каждом из последних спектаклей был, как всегда, ясен и отчетлив. «Телеграмма в зал» посылалась о том, что вправить вывихнутый сустав веку может только человек, сумевший сохранить себя, найти в себе любовь и доброту, которые вечны и не зависят от смены исторических и политических декораций.

Татьяна Журчева

Кандидат филологических наук, доцент СамГУ, член правления Самарского отделения СТД РФ.

Опубликовано в издании «Свежая газета. Культура» в № 12 (79) за 2015 год