биография курчатова игоря васильевича

Игорь Курчатов

Биография

Игорь Курчатов – величайший советский ученый и изобретатель, чье имя на рубеже 40-50-х годов ХХ века гремело по обе стороны океана, а достижения заставили по-новому взглянуть на возможности человека. Целеустремленный, волевой и неутомимый, он говорил:

«Делайте в работе, в жизни только самое главное. Иначе второстепенное, хотя и ненужное, легко заполнит вашу жизнь, возьмет все силы, и до главного вы не дойдете… Исследуйте то, что приведет вас к цели».

Детство и юность

Будущий создатель первой советской атомной бомбы родился в Симском Заводе в 1903 году. После 1928-го поселение переименовали в Сим. Сегодня это городок в Ашинском районе Челябинской области, где живут примерно 13 тыс. человек. Отец был почетным гражданином города, землемером-землеустроителем, а мать до замужества преподавала в училище в городе Златоуст. В браке родились двое сыновей: Игорь и Борис, также ставший ученым.

Биография ранних лет жизни и юности академика – череда учебных заведений, последовательно сменявших друг друга. Поначалу трижды Герой Социалистического Труда демонстрировал большой интерес к гуманитарным наукам, но после случайного знакомства с книгой «Успехи современной техники» пошел иной дорогой.

Игорь закончил 8 классов в казенной мужской гимназии Симферополя, куда семья перебралась в 1912 году. Параллельно выучился на слесаря в школе ремесел, работал на заводе. В обучении юноша был усидчивым, смышленым и способным.

Высшее образование начал получать в 1920 году в Таврическом университете (ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского), который открылся за 2 года до того. Продолжил в Петроградском политехе (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Некоторое время провел в статусе ассистента кафедры физики Азербайджанского политехнического института в Баку (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). В 1925-м молодой специалист вернулся в Ленинград, став научным сотрудником Физико-технического института (ныне Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН).

Наука

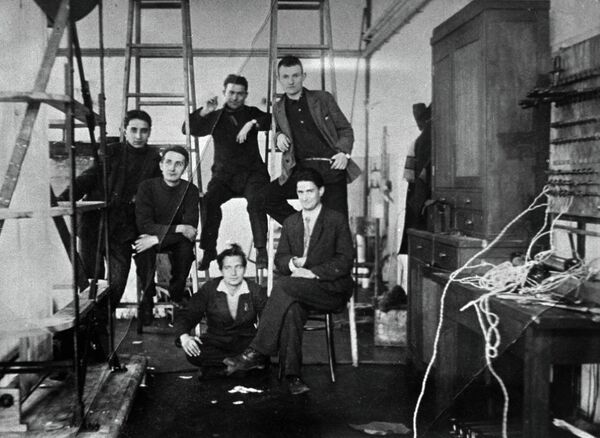

В «детском саду папы Иоффе» (так современники шутливо называли ЛФТИ) свободу сотрудников не ограничивали. Абрам Иоффе приветствовал энтузиазм и пытливый ум в молодых исследователях. Будущий отец «Царь-бомбы» спустя 5 лет после прихода в институт получил должность завотдела. Поначалу изучал диэлектрики, сегнетоэлектричество, а к 1932 году стал пионером среди ученых-физиков, интересующихся вопросами атомного ядра.

Вплоть до начала войны академик развивал это направление, расширяя знания в до этого времени неизвестной области.

Вскоре как бы в подтверждение значимости вклада в науку СССР исследователя наградили премией, почетным званием, автомобилем и деньгами. В 1953 году под его же руководством состоялся запуск первой в мире водородной бомбы. Коллектив академика также создал и знаменитую «Царь-бомбу».

Грохот и эхо войн сопровождали его на протяжении всей жизни. Возможно, поэтому беззаветный воин неоднократно говорил, что атом может и должен служить людям в мирных целях. В 1958 году он выступил с речью на заседании ВС СССР:

При Курчатове запустили первую в мире атомную электростанцию – Обнинскую.

Личная жизнь

Академик был ответственным, честным и порядочным человеком с хорошим характером. Он занимался благотворительностью, строил крепкие дружеские связи, помогал коллегам, нередко используя для того свой авторитет и влияние.

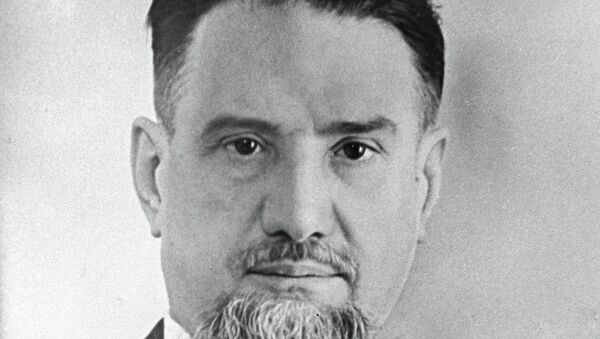

Практически на всех фото он запечатлен с окладистой бородой, которая со временем стала элементом его «фирменного стиля». По ней же товарищи могли угадывать настроение ученого. Если поглаживает бороду – все в порядке, а если теребит – есть какая-то загвоздка.

Еще в молодости, через 2 года после возвращения в Ленинград, Курчатов сыграл свадьбу. Жена Марина Синельникова приходилась сестрой его коллеге и товарищу Кириллу. Пара прожила вместе 33 года вплоть до смерти изобретателя в 1960 году. Детей у них не было.

Смерть

На протяжении жизни ученый делал величайшие открытия, ставил сложнейшие эксперименты, работа над которыми сопровождалась большими нагрузками и стрессами. В 1956 году пережил инсульт. Здоровье восстанавливалось постепенно, но периоды без работы ужасно действовали на настроение и состояние академика. В 1960-м он уехал в гости к коллеге Юлию Харитону, отдыхающему в Барвихе.

Памятник Игорю Васильевичу Курчатову.

Друзья прогуливались по зимнему парку, разговаривали, сели отдохнуть на скамейку. Неожиданно в диалоге возникла продолжительная пауза. Харитон посмотрел на друга и увидел, что он скончался. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Тело академика кремировали, а прах поместили в урне в Кремлевскую стену на Красной площади Москвы.

Память

В картине освещается период второй половины 1940-х, начиная с ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки и заканчивая первыми испытаниями советской атомной бомбы в августе 1949 года.

Биография Игоря Курчатова

Физик, академик, основатель Института атомной энергии Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года (по старому стилю 30 декабря 1902 года) в поселке Симский завод, Уфимской губернии (ныне город Сим, Челябинская область).

Отец Курчатова работал лесничим и землемером, мать до замужества была учительницей. В 1912 году Курчатовы переехали в Крым, в Симферополь. В 1920 году Игорь Курчатов окончил с золотой медалью Симферопольскую казенную гимназию. В том же году он поступил в Таврический (ныне — Крымский) университет на математическое отделение физико-математического факультета. В 1923 году он завершил четырехлетний курс за три года и блестяще защитил дипломную работу.

1 сентября 1923 года Курчатов, решив продолжить образование, поступил в Петроградский Политехнический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) на третий курс кораблестроительного факультета. Одновременно он начал работать в Главной геофизической обсерватории в Слуцке (ныне — Павловск), совмещая учебу с работой. Зимой 1924 года он выполнил свое первое экспериментальное исследование по измерению альфа-радиоактивности снега. Работа была опубликована в 1925 году в «Журнале геофизики и метеорологии». Курчатовым была определена радиоактивность свежевыпавшего снега и даны математические методы расчета, где учитывалось радиоактивное равновесие продуктов распада радона и поглощение водой альфа-частиц.

В октябре 1924 года он переехал в Баку и до июня 1925 года работал в должности ассистента при кафедре физики Азербайджанского политехнического института, где выполнил исследования по физике диэлектриков. Вскоре академик Абрам Иоффе узнал о талантливом ученом и пригласил Курчатова в Ленинградский физико-технический институт (ныне — Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе) на должность научного сотрудника первого разряда под свое непосредственное руководство. В 1930 году Курчатов был назначен заведующим физическим отделом Ленинградского физико-технического института: в это время он начинал заниматься атомной физикой. Приступив к изучению искусственной радиоактивности, возникающей при облучении ядер нейтронами, или, как тогда называли, к изучению эффекта Ферми, Игорь Курчатов уже в апреле 1935 года сообщил об открытом им вместе с братом Борисом Курчатовым, Львом Мысовским и Львом Русиновым новом явлении — изомерии искусственных атомных ядер.

С 1935 по 1940 год, исследуя взаимодействие нейтронов с ядрами различных элементов, совместно с другими физиками Курчатов измерил сечение захвата нейтрона протоном. Изучая рассеяние и поглощение нейтронов в различных средах, ученый обнаружил резонансные явления при поглощении нейтронов. Развитие этих исследований привело в дальнейшем к открытию селективного поглощения нейтронов. Эти работы Игоря Курчатова и его сотрудников имели существенное значение для разработки проблемы использования энергии ядра в технических устройствах. На основе выполненных в 1939 — 1940 годах ядерно-физических исследований и полученных значений ядерных констант, Курчатов пришел к выводу о возможности осуществления цепной реакции деления урана под действием медленных нейтронов. В 1940 году под руководством Курчатова Георгий Флеров и Константин Петржак открыли самопроизвольный распад ядер урана. В 1940 году Курчатов доказал возможность цепной ядерной реакции в системе с ураном и тяжелой водой. Но в 1940 году намеченная Курчатовым программа научных работ была прервана, и вместо ядерной физики он начал заниматься разработкой систем размагничивания боевых кораблей. Созданная его сотрудниками установка позволила защитить военные корабли от немецких магнитных мин во время Великой Отечественной войны.

10 марта 1943 года Курчатов был назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии. Ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемерная поддержка правительства СССР. В том же году он был избран действительным членом Академии наук СССР. Под его руководством в 1943 году была создана Лаборатория № 2, получившая 5 февраля 1944 года права академического института. Осенью 1946 года были завершены работы по созданию экспериментального ядерного реактора на территории Лаборатории № 2. 25 декабря 1946 года заработал созданный Курчатовым и его сотрудниками первый физический реактор Ф-1. Вскоре ученым был получен и лабораторный плутоний-239. В 1947 году удалось выделить его первые весомые количества — около 20 мкг. Опыты по изучению плутония-239 позволили создать и отработать методы его промышленного производства.

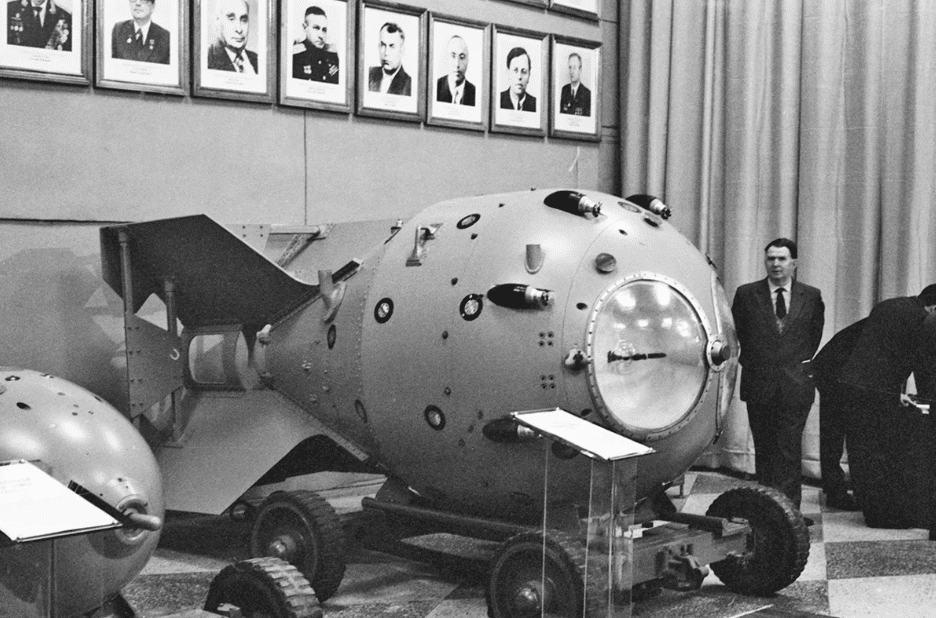

22 июня 1948 года Курчатов осуществил промышленный пуск реактора, выведя его на полную мощность. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне под руководством Курчатова состоялось первое в СССР испытание плутониевой бомбы. В процессе разработки атомной бомбы обнаружилась принципиальная возможность осуществления взрывного синтеза легких элементов, получившего названия водородной (термоядерной) бомбы. Вскоре правительство СССР поручило Курчатову продолжить руководство работами с целью создания водородной бомбы.

12 августа 1953 года СССР объявил о проведенном испытании своей водородной бомбы, научное руководство которым осуществлял Курчатов.

Еще до окончания военных разработок по предложению Курчатова развернулись исследования и разработки по мирному использованию атомной энергии. Под руководством Курчатова в Обнинске была спроектирована и построена первая в мире опытно-промышленная атомная электростанция, запуск которой был осуществлен 27 июля 1954 года.

Курчатов стремился к тому, чтобы открытия ученых в области использования атомной энергии были поставлены на службу человеческого прогресса, а не для всеобщего разрушения.

Игорь Васильевич Курчатов

Фото Все

Видео Все

Сверхсекретный ученый СССР Игорь Курчатов

Discovery Игорь Курчатов создатель советской атомной бомбы

Геном Курчатова | Телеканал «История»

Игорь Курчатов — биография

Игорь Курчатов – известный физик, создатель советской атомной бомбы. Три раза удостаивался звания Героя Социалистического Труда, имел степень доктора физико-математических наук. Основал Институт атомной энергии, и стал его первым директором. Награжден Ленинской премией и четыре раза получил Сталинскую премию.

Игоря Курчатова считали отцом советской атомной бомбы, он был самым засекреченным среди физиков его времени, однако его имя знали не только на родине, но и далеко за ее пределами. Он обладал невероятной целеустремленностью, неутомимостью и волей, сумел доказать, что возможности человека не имеют границ. Он был уверен, что в жизни нужно заниматься только самым главным, не «распыляться» на второстепенное, которое может отвлечь от достижения важной цели, и помешать в ее осуществлении.

Детство

Родина Игоря Курчатова – Симский завод Уфимской губернии. Именно там он и родился 21 января 1903 года. В 1928 году поселок переименовали в Сим. Сейчас это небольшой городок близ Челябинска, с населением около тринадцати тысяч человек. Отца мальчика звали Василий Курчатов, он являлся почетным гражданином города Сим, окончил Уфимское землемерное училище, занимал должность землемера-землеустроителя в Таврической и Симбирской губерниях. Мама – Мария Курчатова (в девичестве Остроумова), до замужества трудилась педагогом в училище города Златоуста. У Игоря есть младший брат Борис, который тоже сделал карьеру ученого.

В 1908 году семья Курчатовых переехала в Симбирск, спустя три года Игорь начал обучение в казенной мужской гимназии. В 1912-м они снова переезжают. На этот раз в Симферополь, Игорь продолжает учебу в местной мужской гимназии. В их семье никогда не было особого достатка, поэтому Курчатову приходилось подрабатывать. Параллельно с учебой в гимназии он учился в вечерней ремесленной школе, где получил профессию слесаря. Трудовую биографию начал с небольшого механического завода Тиссена. Каждое лето отправлялся в землеустроительные экспедиции. Игоря характеризовали как смышленого, усидчивого и способного ученика.

В 1920-м Курчатов поступил в Таврический университет Симферополя, открывшийся двумя годами ранее. Он остановил свой выбор на физико-математическом факультете. Не имея достаточно средств, часто голодая и испытывая острую нужду, молодой человек все же сумел окончить обучение в вузе досрочно. К лету 1923 года он получил диплом университета. Летом находил себе подработку – в качестве строителя железной дороги, воспитателя, сторожа. Потом поступил в Петроградский политехнический институт на кораблестроительный факультет. Способного студента приняли сразу на третий курс.

В ноябре 1924 года работал ассистентом на кафедре физики в Азербайджанском политехе в городе Баку. В следующем году переехал обратно в Ленинград, по рекомендации Абрама Иоффе его взяли на должность научного сотрудника в Физико-технический институт. Сейчас это учебное заведение носит имя гениального А.Иоффе.

Наука

В те годы ЛФТИ называли в шутку «детский сад папы Иоффе». Известный ученый старался собрать в стенах этого института лучшие умы, самых перспективных молодых специалистов. Он не ограничивал их свободу, приветствовал инициативу и энтузиазм молодых исследователей. Через пять лет работы в этом институте, Курчатова назначили заведующим отделом. Вначале он занимался изучением диэлектрики и сегнетоэлектричества, и только в 1932-м основательно приступил к работе с атомным ядром.

До самого начала войны Игорь занимался развитием этого направления, постепенно расширяя познания в этой отрасли, долгое время остававшейся не изученной.

Вклад Курчатова в развитие науки Советского Союза был оценен по достоинству. Он получил премию, почетное звание Героя Соцтруда, автомобиль и деньги. В 1953-м Курчатов руководил запуском первой и единственной на тот момент водородной бомбы. Знаменитая «Царь-бомба» тоже была создана коллективом Курчатова под его непосредственным руководством.

При жизни академика Курчатова была запущена Обнинская атомная электростанция, первая в мире.

Личная жизнь

Все, кто знал Игоря Курчатова, характеризовали его как честного, порядочного и ответственного человека. Он умел дружить, помогал нуждающимся коллегам, и если для этого нужно было на кого-то надавить своим авторитетом, то Игорь делал это без долгих раздумий и колебаний. Почти на всех фотографиях того времени академик запечатлен с длинной бородой, которую все привыкли считать его фирменным стилем. Благодаря ей, было понятно, в каком настроении находится Курчатов. Если он гладил свою покладистую бороду, значит, дела шли хорошо, если принимался ее теребить, то это было первым признаком каких-то проблем.

В личной жизни академик был таким же постоянным, как и во всем остальном. В 1927 году Игорь женился на Марине Синельниковой, родной сестре его коллеги и друга Кирилла Синельникова. Их семейная жизнь складывалась счастливо, они прожили в браке 33 года, вплоть до 1960-го, пока академик не умер. Этот брак был бездетным.

Смерть

Игорь Курчатов вел напряженную жизнь, выдерживал большие нагрузки и стрессы, так давались ему великие открытия и сложные эксперименты. Постепенно здоровье начало давать сбой, и в 1956-м у него случился инсульт. Постепенно здоровье восстанавливалось, но сидеть без работы он не привык, поэтому вынужденное безделье негативно сказывалось на состоянии и настроении Курчатова. В 1960 году академик решил посетить своего коллегу Юлия Харитона, находившегося на отдыхе в Барвихе.

Друзья отправились на прогулку в зимний парк, много говорили, присели отдохнуть на одну из скамеек. Внезапно в их разговоре возникло неловкое молчание – Курчатов не отвечал на вопросы друга. Юлий присмотрелся к Игорю, и понял, что тот мертв. Это произошло внезапно, причина – оторвавшийся тромб. Тело Игоря Курчатова кремировали, урну с прахом поместили в Кремлевской стене на Красной площади столицы.

Интересные факты

Курчатов Игорь Васильевич (1903—1960)

физик, организатор науки, научный руководитель советского атомного проекта. Академик АН СССР (1943). В 1943 г. основал и возглавил Лабораторию № 2 АН СССР. В 1945-1953 гг. член Спецкомитета, член Техсовета Спецкомитета (1945-1946), зам. председателя (1946-1949), председатель НТС ПГУ при СМ СССР (1949-1953), научный руководитель (с 1947) Комбината №817. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Лауреат Ленинской (1957) и четырех Государственных (1942, 1949, 1951, 1954) премий СССР.

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в г. Симе (Южный Урал) в семье лесничего и сельской учительницы. Его детство и юность прошли в Крыму. Семья бедствовала, поэтому Игорь одновременно с учёбой в Симферопольской мужской казенной гимназии окончил вечернюю ремесленную школу, получил специальность слесаря и работал на небольшом механическом заводе Тиссена.

В 1920 году после завершения учебы в гимназии Курчатов поступил на физико-математический факультет Таврического университета, который он досрочно и с отличными успехами закончил в 1923 году. С тех пор его жизнь была навсегда связана с физикой. До 1925 года И.В. Курчатов работал сначала в Магнитометеорологической обсерватории в Павловске под Петроградом, затем в Гидрометеорологическом центре в Феодосии, на кафедре физики Азербайджанского политехнического института (г. Баку). Оттуда он был приглашен в Ленинградский физико-технический институт, где началась его научная деятельность под руководством академика А.Ф. Иоффе.

До 1934 года Игорь Васильевич изучал диэлектрики и полупроводники и вместе с П.П. Кобеко открыл явление сегнетоэлектричества. За исследования по физике диэлектриков 30-летнему Курчатову присуждается в 1934 году ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.

Параллельно И.В. Курчатов занимался теорией атомного ядра. Результаты, полученные в его отделе, находились на мировом уровне: к ним привели серия работ с нейтронными источниками, открытие ядерной изомерии и наблюдение (впервые в мире) спонтанного деления урана. Последняя работа была осуществлена совместно с молодыми сотрудниками Г.Н. Флёровым и К.А. Петржаком.

В 1935 году вышли его монография «Расщепление атомного ядра» и два учебных пособия для физических факультетов университетов, и ему присваивается звание профессора.

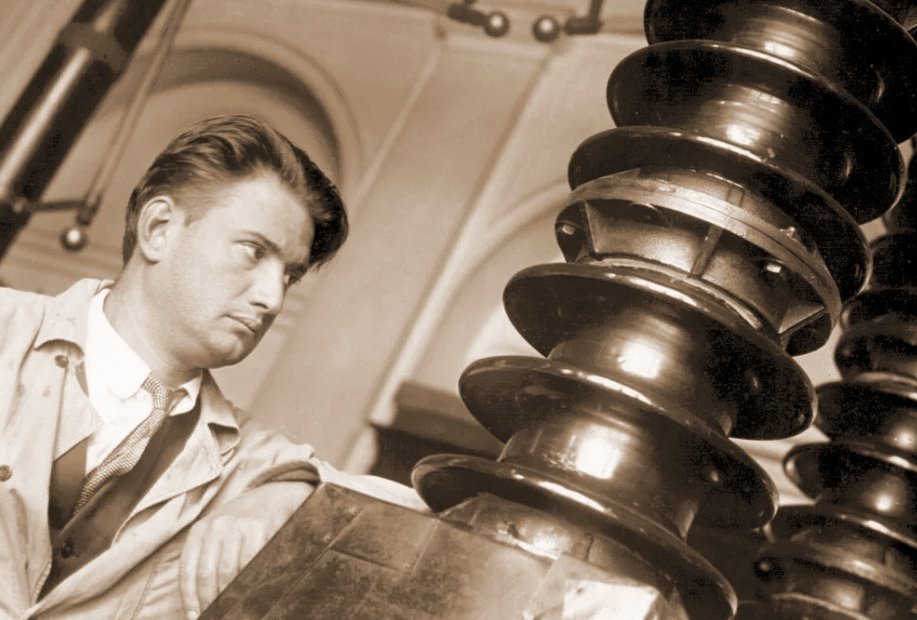

С 1937 года Игорь Васильевич возглавлял циклотронную лабораторию в Радиевом институте. «Его» циклотрон стал самым мощным в СССР источником нейтронов. В 1938 году Курчатов вошел в состав Комиссии по атомному ядру при президиуме АН СССР. В 1939 году под руководством И.В. Курчатова начались работы по строительству циклотрона в ЛФТИ.

Начиная с 1933 года, Игорь Васильевич руководил работой оргкомитетов Всесоюзных конференций по атомному ядру, которые тогда широко проводились в стране. В конференциях принимали участие виднейшие физики мира: Ф. Жолио-Кюри, Р. Пайерлс, П. Дирак, В. Вайскопф и другие. В 1940 году И.В. Курчатов выступил на одной из таких конференций с докладом о делении тяжелых ядер. Тогда же в его отделе в ЛФТИ был составлен план дальнейших исследований, направленных на получение ядерной энергии.

Во время Великой Отечественной войны И.В. Курчатов отдавал свои силы и опыт делу укрепления обороны страны, вел практические работы по размагничиванию кораблей с целью противоминной защиты. Успешное решение поставленной задачи было отмечено правительством в 1942 году Сталинской премией, первой для Игоря Васильевича.

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны признал необходимым возобновить прерванные началом войны работы по исследованию возможности овладения внутриядерной энергией. В военные годы это означало, прежде всего, исследование возможности создания урановой бомбы. Уже в октябре 1942 к этим работам был привлечен И.В. Курчатов, а 11 февраля 1943 года было принято новое распоряжение ГКО, которым сорокалетний профессор ЛФТИ Игорь Васильевич Курчатов был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («урановая проблема»). В дальнейшем до конца жизни И.В. Курчатов был бессменным научным руководителем большого комплекса проводимых в Советском Союзе работ, охватываемых широким понятием «использование атомной энергии».

В 1943 году в Москве под руководством И.В. Курчатова была организована Лаборатория № 2 АН СССР, выросшая впоследствии в Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова.

В этом же году И.В. Курчатова избирают действительным членом АН СССР.

В этот период он, опираясь на воспитанников школы академика А.Ф. Иоффе, разворачивает широкий фронт работ по различным направлениям атомного проекта: разделение изотопов методом диффузии и электромагнитному разделению, тяжеловодные реакторы и пр. В 1944 году И.В. Курчатов привлекает к работе в Лаборатории № 2 Ю.Б. Харитона, которого в мае 1945 года назначают научным руководителем проблемы создания атомной бомбы.

В августе 1944 года в Лаборатории № 2 завершилось строительство циклотрона.

В 1946 году под руководством И.В. Курчатова в Лаборатории № 2 был собран первый в Европе и Азии экспериментальный ядерный реактор Ф-1. При его сооружении потребовались уникальный по чистоте графит и металлический уран, изготовленный на Заводе № 12 в Электростали. 25 декабря 1946 года И.В. Курчатов осуществляет на реакторе Ф-1 первую цепную реакцию деления урана, а 22 декабря 1948 года на комбинате 817 (База 10) запускает завод по производству плутония из облученного на промышленном реакторе «А» урана.

В 1954—1955 гг. в КБ-11 был разработан первый отечественный двухступенчатый термоядерный заряд РДС-37, успешно испытанный 22 ноября 1955 года. Этот заряд стал прототипом современного термоядерного оружия. Научным руководителем испытания РДС-37 был И.В. Курчатов, которому пришлось принимать при подготовке и проведении испытания чрезвычайно ответственные решения. За работы по созданию РДС-37 И.В. Курчатову была в 1957 году присуждена Ленинская премия.

Однако цель и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались мирными. «Я глубоко верю и твердо знаю, — говорил он, — что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки».

Еще до окончания военных разработок он стремился к развитию работ по мирному использованию атомной энергии. По его предложению в конце 40-х годов развернулись непосредственные исследования в этой области. Перед советскими учеными была поставлена задача спроектировать и построить опытно-промышленную атомную электростанцию для решения научно-технической проблемы сооружения более крупных промышленных АЭС. Научное руководство работой осуществлял Институт атомной энергии.

В 1954 году И.В. Курчатов возглавил пуск первой в мире атомной электростанции, открывшей эру мирного использования атомной энергии. С середины 50-х годов Курчатов вместе со своим заместителем по Институту академиком А.П. Александровым возглавил разработку в Государственном комитете по использованию атомной энергии программы развития атомной энергетики в нашей стране, в которой предусматривалось широкое использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. Характеризуя эту программу, Курчатов писал: «В Советском Союзе осуществляется большое энергетическое строительство. Мы располагаем разнообразными природными энергетическими ресурсами. Имеющихся у нас ресурсов будет достаточно на ближайшие десятилетия, но в более отдаленном будущем атомная энергия может оказаться тем практически неисчерпаемым и относительно дешевым источником, который обеспечит изобилие энергии в европейской части СССР».

С самого начала разработки термоядерного оружия И.В. Курчатов думал и о возможности мирного использования энергии синтеза легких ядер. В 1950 году было высказано предложение об удержании горячей плазмы магнитным полем и указаны принципиальные основы устройства термоядерного реактора. Убедившись в том, что успех возможен, Курчатов решительно приступил к организации работ по термоядерному синтезу в своем институте. В 1956 году он выступил в Англии с докладами о развитии атомной энергетики и результатах исследований проблемы управляемого термоядерного синтеза в СССР, имевшими историческое значение для развития международного сотрудничества в ядерной сфере. Его доклад повлиял на программу термоядерных исследований во всем мире, открыл эпоху международного сотрудничества в этой области и способствовал созданию транснационального термоядерного содружества ученых и инженеров.

И.В. Курчатов был не только выдающимся ученым, создавшим в советской ядерной физике школу экспериментаторов, но и крупнейшим организатором науки невиданного в довоенное время масштаба, возглавившим работы по решению атомной проблемы в СССР. Ни одному ученому до него не приходилось руководить такими огромными коллективами людей, и ни один ученый не пользовался таким доверием. Необыкновенное личное обаяние, целеустремленность и полная самоотдача делу буквально заражали всех работавших с ним. Под влиянием Курчатова сложился особый стиль работы ученых и инженеров-атомщиков, который мы сейчас по праву называем «курчатовским». Сочетание простой человеческой непосредственности с величием целеустремленного и волевого ученого делало И.В. Курчатова привлекательным и приятным человеком, вызывало безграничное доверие и горячую симпатию к нему.

Игорь Васильевич не жалел сил для распространения ядерных знаний и «ядерной культуры» как внутри страны, так и за рубежом. Под его руководством ядерные исследовательские центры были созданы в Ташкенте, Тбилиси, Киеве, Алма-Ате, Минске, Риге, Новосибирске и других городах нашей страны. И.В. Курчатов был одним из инициаторов основания в 1956 году крупнейшего в социалистическом мире научного центра — Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

И. В. Курчатов поддержал идея В.И. Векслера в области ускорительной техники и организовал в Дубне сооружение самого мощного тогда в мире синхрофазотрона. При участии И.В. Курчатова в 1954 году было принято решение о строительстве ускорителей высоких энергий в Харькове, Гатчине и Протвино.

И.В. Курчатов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. Борьба за мир и ядерное разоружение были его неотступной заботой в последние годы жизни. Совершенно закономерно, что Всемирный Совет мира 20 апреля 1959 года наградил И.В. Курчатова Серебряной медалью им. Жолио Кюри

Правительство по достоинству оценило его исключительные заслуги, наградив его высшими наградами. И.В. Курчатов — трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий. Награжден пятью орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Севастополя», удостоен Большой Золотой медали им. М.В. Ломоносова, Золотой медали им. Л. Эйлера Академии наук СССР.

Вся жизнь Игоря Васильевича Курчатова — это совершенный им подвиг ученого, гражданина, во имя счастья и процветания нашей Родины, она является ярким примером для ныне живущих и грядущих поколений.

Имя Игоря Васильевича присвоено Институту атомной энергии (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), Белоярской атомной электростанции, поселку, где построена Курская АЭС, научно-исследовательскому судну, кратеру на Луне, подводному хребту в Индийском океане, площадям и улицам в Москве, Обнинске, Дубне, Сарове и других городах страны. Город испытателей на Семипалатинском полигоне также носит имя Курчатова.