барановичи история в фотографиях

БАРАНОВИЧИ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ.

Новая версия сайта 1871.by «Барановичи — история в фотографиях»

БАРАНОВИЧИ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ. запись закреплена

Старая деревянная католическая каплица в Барановичах.

Она была построена после смерти графини Розвадовской над ее могилой и была первой римско-католическим костелом в Барановичах, в котором проходили литургии.

Изначально, при составлении плана местечка Розвадово, граф Розвадовский отметил на плане два одинаковых участка на одной улице для строительства православной церкви и католического костела.

Показать полностью.

Первая деревянная церковь, была построена уже в 1908 году, а католический костел строить не разрешали. Граф пытался получить разрешение на строительство как и бискуп Ян Цепляк, но попытки были безуспешны. Сама графиня Розвадовская, которая в последние годы жизни перешла в католичество, пыталась решить вопрос строительства католического костела в Барановичах используя свои связи с Минским губернатором, но тоже безуспешно.

После ее смерти она была похоронена на участке, который граф выделил для строительства католического костела и только тогда губернатор дал разрешение построить на ее могиле капличку, которая и запечатлена на этой фотографии.

Святую мшу в этом костеле проводил ксёндз из Новой Мыши Антон Ганич.

Эта капличка простояла до 1923 года, в июле 1923 года было решено ее немного передвинуть и на ее месте был построен костел Воздвижения Святого креста, который и по сей день находится на своем месте по улице Куйбышева. А капличка в 1935 году была перестроена в парафиальный дом, который был утрачен во время Второй мировой войны.

Могила графини Розвадовской находится где-то в подвалах костела, а могила графа Розвадовского, находится на территории костела, но точное место неизвестно.

Ретроспектива. Как выглядели Барановичи 100 лет назад и сейчас

«Все течет, все меняется». Трудно поверить древнегреческому философу, наблюдая за Барановичами изо дня в день. Но если сделать монтаж и сравнить виды города с разницей в десятилетия и даже столетие, то многие улицы вы не узнаете. Intex-press собрала старые снимки нашего города и сфотографировала те же места сейчас, чтобы показать, какими видели Барановичи наши земляки в разное время.

Подождите, пожалуйста, немного, пока подгрузятся слайды с фотографиями.

Улица Советская, район типографии (начало ХХ века)

Эта улица являлась центральной уже в начале ХХ века. Вначале она называлась Мариинской, потом Хаупштрассе, Шептыцкого, а теперь – Советская. Прямо здесь заканчивался земельный участок графа Розвадовского, и уже через дорогу (восточная часть) начинались частные земли крестьян. Считается, что именно здесь слились Старые и Новые Барановичи. Слева на фотографии видно здание с башенками – это типография, которая сохранилась до сих пор. Напротив типографии когда-то размещался писчебумажный магазин М. Литвака. Во времена царской России и в межвоенной Польше он занимался также выпуском барановичских открыток и, конечно, продавал их в своем магазине.

Улица Советская, район музея (начало ХХ века)

Этот снимок сделан в начале ХХ века на улице Мариинской (Советской). Фотограф установил фотоаппарат по направлению к современной площади Ленина. Справа на фото виден дом М. Брегмана. Сейчас там расположен Барановичский краеведческий музей. В этом здании в разное время размещались магазины и склады одежды, шляпная мастерская, а в годы Первой мировой войны – штаб Х немецкой армии. В то время сюда дважды приезжал кайзер Вильгельм ІІ.

Перекресток ул. Советской и бульвара Штоккерау (начало ХХ века)

Так видели улицу Советскую жители и гости Барановичей в начале ХХ века, когда смотрели на юг, стоя на перекрестке с улицей Петровской (современный бульвар Штоккерау). Справа мы видим здание типографии с башенками, а слева вдали – городское кладбище. Посреди дороги установлен столб с телефонными или электрическими проводами. Дети, с интересом наблюдавшие за действиями фотографа, на века остались запечатлены на этом снимке.

Улица Советская (1930-е годы)

После Первой мировой войны на площадке между современными улицами Советской, Комсомольской и Ленина была построена полукруглая кофейня «Złoty róg» (Золотой угол) – одно из популярных заведений в то время среди горожан. Стоит отметить, что в межвоенные годы в Барановичах работали десятки чайных, кофеен и кондитерских.

Парад на улице Советской (1950-е годы)

До реконструкции центра города в 1960 году улица Советская являлась главной в Барановичах, здесь ежегодно проходили парады. На старом снимке на фоне бывшего здания «Кулинарии» видна колонна железнодорожников. Район рынка «Пятачок» (теперь ТЦ «Центральный») и площадку между зданием колледжа легкой промышленности и рестораном «Восход» в то время называли Красной площадью, вероятно, из-за того, что все здания были построены из красного кирпича.

Ресторан «Восход» (1950-е)

Бульвар Штоккерау и улица Пионерская в царское время были одним целым и назывались улицей Петровской. Во времена межвоенной Польши улицу переименовали в Уланскую, в 1939–1941 годах – Пионерскую, а во время немецкой оккупации она носила название Скорины. В 1945 году горсовет утвердил за улицей название в честь белорусского первопечатника, однако оно не прижилось, и до 1996 года она называлась Пионерской. В 1996 году участок от молодого парка до ул. Советской назвали в честь города-побратима Штоккерау.

На фото, сделанном после войны, виден мужчина, который позирует на перекрестке. За ним у здания Кулинарии стоит джип «Виллис», левее можно увидеть здание ресторана «Восход».

Перекресток улиц Советской и Комсомольской (1943 год)

Во время немецкой оккупации улица Советская называлась Мариинской. Слева мы видим старое кладбище, вдали – здание банка. В годы войны по части кладбища проложили новую дорогу – улицу Мицкевича (теперь Ленина) соединили с Почтовой (теперь Комсомольской). До войны ул. Мицкевича упиралась практически в здание типографии. В результате на месте современной площади образовался треугольный сквер. Снимок из фондов Барановичского краеведческого музея.

Это вид на современную площадь со стороны улицы Почтовой (теперь Комсомольской) в 1943 году. Виден новый участок ул. Мицкевича, проложенный по кладбищу, и трехугольный сквер, о котором мы писали выше. Здания, которые видны вдали, были снесены в конце 1950-х, когда производилась реконструкция площади Ленина. Снимок из фондов Барановичского краеведческого музея.

Улица Комсомольская, перекресток с ул. Куйбышева (начало ХХ века)

На снимке, сделанном до начала Первой мировой войны, мы видим практически не изменившийся перекресток улиц Почтовой (теперь Комсомольская) и Графской (теперь Куйбышева). Слева на фото – двухэтажная гостиница «Славянская», в которой в 1908 году несколько дней жил известный еврейский писатель Шолом-Алейхем. В рамках турне по России он приехал из США выступать в наш город. Здесь он тяжело заболел и вынужден был вернуться на лечение за границу. Позже в здании гостиницы достроили третий этаж. В межвоенной Польше здесь располагалось староство Барановичского повета, во время Второй мировой войны – немецкая служба безопасности СД, а после войны – медучилище. Перестроенное одноэтажное здание также сохранилось. Теперь здесь располагается РУП «Белгеология».

Улица Комсомольская (начало ХХ века)

На немецкой открытке времен Первой мировой войны вид на улицу Почтовую. Слева на снимке видно здание почты, которая появилась здесь в 1908 году и в честь которой была названа улица. Справа мы видим здание гостиницы «Славянская». Сама улица утопает в грязи, нет еще ни брусчатки, ни тем более асфальта. Вместо тротуаров – выложенные вдоль заборов деревянные кладки.

Улица Горького, перекресток с ул. Гагарина (начало ХХ века)

Этот снимок был сделан в годы Первой мировой войны. Перекресток улиц Александровской (теперь Горького, в разное время Кайзер-Вильгельмштрассе, Сенаторская, Пролетарская или Аптечная ) и Владимирской (Блюхершстрассе, Виленская, после 1961 – Гагарина). В то время это была широкая улица, покрытая брусчаткой. Она вела к городскому рынку, который располагался в районе современного роддома. Вдали видна современная улица Советская.

Улица Гагарина (конец 1940-х)

Это одно из немногих уцелевших после войны зданий. На послевоенном снимке видна колонна молодых людей, которые, возможно, направляются в военкомат, а возможно, к зданию УПК, на углу Гагарина и Брестской.

Здание чиновничьего поселка (1930-е годы)

В 1921 году Барановичи вошли в состав Польши. В период Первой мировой войны и польско-советского конфликта в городе строительством жилья никто не занимался. Для прибывавших из центральных районов Польши чиновников не хватало квартир и домов. В 1925 году правительство выделило деньги на возрождение Восточных воеводств. Благодаря этому в Барановичах появился красивый поселок для чиновников, который являлся одним из самых живописных и благоустроенных кварталов города в 20–30-х годах прошлого столетия. До настоящего времени сохранилось три здания поселка. Они до сих пор выделяются на общем фоне. На польской довоенной открытке запечатлен дом с мезонином из красного кирпича. В разное время в нем располагались офисы и кофейня. Справа вдали видны другие здания колонии.

Первый кинотеатр «Эдем» (начало ХХ века)

Электротеатр «Эдем» был построен в 1909 году и принадлежал Станиславу Королькевичу. Это было небольшое здание на пересечении улиц Мариинской (Советская) и Елизаветинской (Красноармейская). В годы Первой мировой войны здесь располагалось казино. Сейчас о первом в городе кинотеатре напоминает лишь мемориальная доска на здании.

Улица Брестская (1930-е годы)

Это первая, вымощенная брусчаткой улица в Барановичах. Снимок сделан в годы межвоенной Польши. Долгое время улица называлась Шоссейной. Советские власти пытались переименовать ее в Ленинскую, но название не прижилось. В 1959 году улица получила новое название – Брестская.

На старом снимке виден тротуар, выложенный из досок, «рыншток» для отвода воды между тротуаром и дорогой, и брусчатка из булыжника – «кошачьи лбы».

Пожарное депо (начало ХХ века)

В 1906 году созданное в городе пожарное общество построило свое первое депо. Прошло более 100 лет, а отделение МЧС в Барановичах осталось на своем месте. Первоначально эта улица носила название Пожарная. В довоенной Польше ее назвали в честь первого президента Игнация Мостицкого. Во время оккупации она носила название Цментарная (Кладбищенская), так как тянулась вдоль кладбища до современной улицы Советской. В 1953 году ее назвали Димитрова. В 1987 году часть улицы от кинотеатра «Октябрь» и до Нацбанка была названа в честь города-побратима Хейнола.

На открытке представлена пожарная башня, а также вдали виднеются деревья на старом кладбище, сейчас на его месте расположена современная площадь Ленина.

Кладбищенская церковь Александра Невского (начало ХХ века)

Деревянный храм был построен и освящен в 1896 году на кладбище железнодорожной бригады, которая находилась в районе современной площади Ленина. Позже здесь стали хоронить умерших жителей Барановичей. С началом Первой мировой войны из санитарных поездов, проходящих через станцию, снимали умерших в пути бойцов и хоронили на кладбище. После захвата Барановичей немцами храм использовался как часовня, так как на кладбище продолжали хоронить. Теперь немецких и австро-венгерских солдат. После того как в 1921 году сгорела главная церковь города, в старом храме на кладбище проходили все службы, вплоть до 1931 года, когда был построен новый Свято-Покровский храм.

Пережив Вторую мировую войну, церковь вместе с кладбищем снесли по решению советских властей в 1949 году.

Старое кладбище (начало ХХ века)

История кладбища неделимо связана с историей церкви, описанной выше. Можно добавить, что здесь 8 июня 1915 года был торжественно открыт один из первых памятников русским воинам, погибшим на полях Первой мировой войны. Во время закладки памятника неожиданно лопнул его фундамент, что посчитали дурным знаком. И действительно, через несколько месяцев Барановичи были сданы кайзеровским войскам.

В 1949 году во время реконструкции площади кладбище было ликвидировано, а каменные памятники советская власть постановила продать как стройматериал населению. Могилы умерших должны были перенести на православное кладбище на улице Куйбышева, но это не было сделано. Останки захоронений русских, немецких и польских солдат, по свидетельству очевидцев, вывезли на скотомогильник. В 1980-е годы при строительстве фонтана на площади было выкопано много человеческих костей. В 2006 году кладбище напомнило о себе – при установке каркаса елки были найдены несколько цинковых гробов, которые перезахоронили на современном кладбище в Русино.

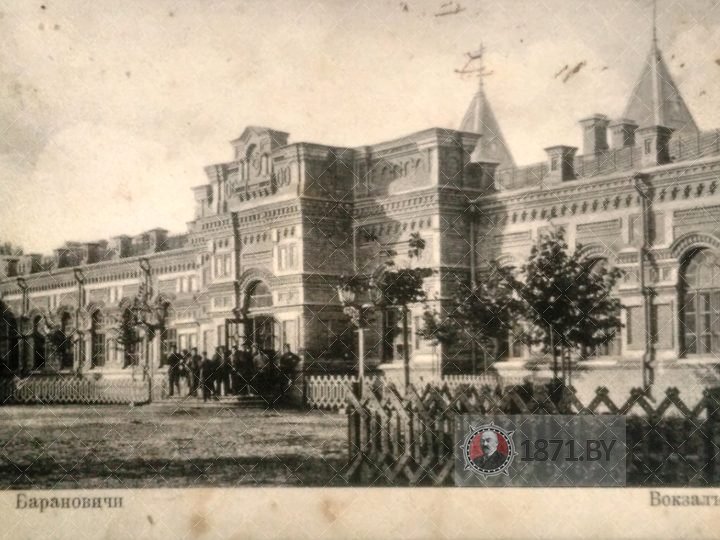

Полесский вокзал (начало ХХ века)

Это красивое кирпичное здание Полесского вокзала было построено в 1899 году на месте деревянного, которое просуществовало всего 15 лет. Здание было сожжено в 1915 году при отступлении русской армии, однако его стены остались целыми. После окончания вооруженных конфликтов в 1921 году вокзал был восстановлен, однако его снова пытались уничтожить во время боев за город в 1944 году.

В 1948-м привычное нам двухэтажное здание Полесского вокзала было снова сдано в эксплуатацию. Некоторые историки утверждают, что оно было отстроено с нуля. Но если присмотреться к окнам и дверям, то можно увидеть, что они совпадают с теми, что были на довоенном вокзале. Скорее всего, в 1948 году был достроен только второй этаж, а стены отштукатурены.

Это более поздний снимок Полесского вокзала. Забор у здания заменен на металлический, а на крыше установлено ограждение.

Этот снимок показывает, каким видели гости города Полесский вокзал по прибытии на станцию.

Старинные фото: из коллекции Руслана РЕВЯКО. Современные фото: Петр КАРАСЮК и Руслан РЕВЯКО

Барановичи в составе Российской Империи

Развитие капитализма, рост внутреннего рынка, а также экономические и стратегические соображения заставили царское правительство начать во второй половине XIX века интенсивное строительство железных дорог на западных окраинах Российской Империи. В конце 1871 г. было завершено строительство и 29 ноября 1871 г. в эксплуатацию вступила главная железнодорожная магистраль «Северо-Западного края» Смоленск — Минск — Брест, которая была продолжением магистрали Москва — Смоленск и должна была соединить Беларусь с центром России и Западной Европой. Именно 16 ноября (или 29 ноября по новому стилю) 1871 г. станция Барановичи Московско-Брестской (Александровской) железной дороги приняла и отправила на Брест товарно-пассажирский поезд из Смоленска, который стал первым составом, открывшим утром того дня регулярное движение поездов на только что завершенном участке железной дороги. Станция (получившая название близлежащей деревни Барановичи) положила начало развитию города, официальным годом основания которого является именно год 1871. После ее возникновения на месте современного вокзала «Барановичи-Центральные» поселилось несколько семей железнодорожных работников и возникло первое небольшое поселение. В 1882 г. появился железнодорожный разъезд Барановичи.

В 1882 г. «Географический словарь» сообщал: «Барановичи — село в Новогрудском уезде, жителей 150. В версте от него лежит ст. Барановичи между Лесной и Погорельцами». Часть железнодорожных линий и построек новой станции была возведена на землях имения российского генерала Гарновского. До польского восстания 1863 г. земли этого имения принадлежали роду Наркевичей. Но за участие в восстании Наркевичи этой земли царской властью были лишены, и имение через некоторое время приобрел вышеупомянутый генерал Гарновский. Но и он был тут хозяином относительно недолго. Через пять лет после возникновения возле имения железнодорожной станции Гарновский по неизвестным причинам продал свои земли московскому купцу Егору Кузнецову.

С этого времени ведутся еще две версии истории названия имения Барановичи.

Как пишет изданная в 1937 г. на польском языке книга-календарь Барановичского региона «Kalendarz Popularny Baranowicki», одна из бытующих среди местного населения версия утверждала, что в имении, принадлежавшем купцу Кузнецову, стригли баранов со всей округи — мол, от этих животных и возникло название Барановичи. В другой версии отмечалось, что название имения происходит от фамилии первого местного трактирщика Шаи Барановичского, который открыл трактир при железнодорожной станции. Но вышеупомянутые версии не совсем правдивы, надо признать, ведь и купец Кузнецов, и, судя по всему, трактирщик Барановичский появились в этих местах уже после возникновения железнодорожной станции, которую со времени самой постройки называли Барановичи. Некоторые историки считают, что сам город и его название пошли от деревни Барановичи, которая находилась неподалеку от имения и железнодорожной станции. Но в краеведческом музее эту версию отвергают. До 1978 г. деревня Барановичи входила в состав Колпеницкого сельского Совета, и только потом слилась с городом. Таким образом, деревня и город существовали параллельно почти 100 лет. Как бы там ни было, имение с названием Барановичи в 1881 г. у московского купца Кузнецова приобрел граф Иван (Ян) Розвадовский. Покупку он оформил на имя жены Елизаветы, которая была православной и имела право приобретать землю в западных губерниях, что графу-католику категорически не разрешалось.

Как рассказывает все тот же «Kalendarz Popularny Baranowicki», площадь приобретенного графом Розвадовским имения состояла из 700 гектаров песчаной земли в основном покрытой лесами, в которых «волки чувствовали себя вольготно». Именно приобретение имения и дальнейшая деятельность его новых владельцев значительно ускорила развитие будущего города Барановичи. В 1884 г. Барановичи были официально утверждены в качестве местечка Новогрудского уезда. Толчком к более интенсивному заселению этого района явились хлопоты владелицы имения Барановичи графини Е. А. Розвадовской о создании на ее землях местечка, план застройки которого был создан мужем графини — графом Иваном Александровичем Розвадовским. Граф высказал просьбу в земской губернской управе о разрешении на основание на своих землях поселения, которое могло бы принести ему большие доходы. План был утвержден Строительным Отделением Губернского Правления, и минский губернатор Петров подписал его 27 мая 1884 г. Местечку дали имя Розвадово. Граф Ян Розвадовский быстро возвел на собственные средства ряд зданий и тем самым развязал инициативу дальнейшего строительства в местечке.

В декабре 1884 г. была сдана в эксплуатацию вторая железнодорожная магистраль Вильна — Ровно, которая пролегла через Барановичи в 1880 г. и была присоединена к системе Полесской железной дороги в 1886 г. Появилась еще одна станция «Барановичи-Полесские» (на расстоянии 2,5 км от станции Барановичи), вокруг которой начал формироваться поселок Новые Барановичи, который стал вторым центром развития будущего города на землях крестьян деревень Светиловичи, Гирово, Узноги и др. Более удобные, чем на помещичьих землях, условия аренды, близость административных учреждений способствовали быстрому росту этого поселения. Будущий город оказался на пересечении железнодорожных магистралей, и тихая местность стала железнодорожным узлом, связанным с важнейшими экономическими центрами страны — центральной Россией и Польшей, Прибалтикой и Украиной. Это способствовало тому, что развивавшееся поселение привлекло внимание военного ведомства, были построены паровозное депо, военные казармы, сухарный завод Виленского интендантства, амбары, мельница и продуктовый пункт. На постоянные квартиры в Барановичи были переведены несколько батальонов железнодорожных войск, два батальона пехотного полка. Эти начинания военного ведомства, а также дальнейшее развитие железнодорожных станций требовали все больше и больше рабочей силы. В Барановичах быстро росло количество населения, развивалась промышленность, ремесла, торговля. Был построен пассажирский вокзал, возникли железнодорожные мастерские, началось строительство поселка.

В 1886 г. прокладывается и вводится в эксплуатацию железная дорога Барановичи — Волковыск — Гродно — Белосток. О каторжной работе строителей железной дороги свидетельствуют фотографии в городском краеведческом музее. Дорогу строили вручную десятки тысяч крестьян, среди которых было и много женщин. Железная кирка, тачка и носилки были почти единственным инструментом в их пользовании. Тяжелая физическая работа, неустроенное жилье, эпидемии, мизерные зарплаты загоняли крестьян в могилу, большое количество из них стало инвалидами. 6 октября 1888 г. в Розвадово было введено мещанское управление. Как отмечает «Kalendarz Popularny Baranowicki», «с этой даты начинается рост и развитие этого поселения «американскими темпами». Прибывающие на эту новую территорию поселенцы, которые небеспричинно надеялись на хорошую жизнь возле крупного железнодорожного узла, связанного с важными экономическими центрами империи, жили и работали на участках земли, взятых в аренду у графа Розвадовского. Граф отдавал преимущество не продаже земли, а сдаче ее в аренду, за что, вероятно, получал неплохие деньги. К слову, первые построенные улицы в новом поселении носили названия членов семьи графа Розвадовского. Например, название улицы Мариинская (теперешняя улица Советская), скорее всего, пошло от имени его дочери Марии. В местечке Розвадово во второй половине 80-х гг. XIX века насчитывалось 120 домов, жило около 1500 жителей. В 1890 г. начал свою работу спиртоочистительный завод, а в 1895 г. появились ремонтные мастерские, которые занимались ремонтом паровозов, вагонов, оборудования для водоснабжения.

7 мая 1891 г. в Хозяйственном Департаменте МВД по заявлению обывателей местечка Новая Мышь было начато дело «О неправильном обращении … поселения Розвадово в местечко», которое 20 декабря 1895 г. было решено в пользу Розвадовских. В 1895 г. была открыта первая школа — двухклассное железнодорожное училище для детей работников Московско-Брестской (Александровской) железной дороги. В конце XIX столетия местечки Розвадово (так называемые «Старые Барановичи») и Новые Барановичи слились в одно поселение — Барановичи-Розвадово, создав своеобразное в административных отношениях целое: местечко, имеющее мещанское управление, входило в состав Новомышской волости, а Новые Барановичи входили частями в Новомышскую, Столовичскую, Ястрембельскую и Даревскую волостиНовогрудского уезда Минской губернии. В 1897 г. в местечке Розвадово и Новых Барановичах жило 5135 жителей без учета военных (8718 всех жителей, в т.ч. половина евреев). Было построено 834 здания, работали 4 предприятия, имелись двухклассные школы — железнодорожного и добровольного обществ. В 1899 г. вместо деревянного был построен кирпичный вокзал Барановичи-Полесские, который был оборудован паровым отоплением. По состоянию на тот же год, в Розвадово и Новых Барановичах существовало 151 торговое заведение.

К началу XX столетия Барановичи превращаются в крупный железнодорожный узел. Продолжается рост населения, устанавливаются экономические связи с другими городами и селами. В 1901 г. открыта школа барановичского благотворительного общества. В 1903 — 1907 гг. количество жителей превышало население многих городов Минской губернии и даже уездного города Новогрудок. Как негородское поселение, на Барановичи почти не распространялись ни санитарные, ни строительные, ни противопожарные требования. Застройка местечка долгое время была хаотической. Дома стояли беспорядочно, не образуя улиц. Тротуаров не было, освещение отсутствовало. Пожарной службы не существовало, не было ни одной приходской церкви, ни одной больницы. В 1902 г. в Розвадово насчитывалось около 290 домовладений (414 жилых квартир не считая казенных), проживало 3200 жителей. В Новых Барановичах же домовладений было 414 (до 650 квартир), населения (без военнослужащих) 5750 человек. Всего же в Барановичах (Старых и Новых) было уже 8950 жителей (не считая 2920 военнослужащих). По состоянию на тот же год, в Розвадово и Новых Барановичах существовало 247 торговых заведений.

К началу 1903 г. Новые Барановичи, а не местечко Розвадово, окончательно стали центром формирования будущего города, чему способствовало наличие штаба железнодорожной бригады, управления коменданта станции Барановичи со сборным пунктом по передвижению войск, барановичского интендантского заведения с паровой мельницей, сухарным заводом и домашней церковью, двух церквей железнодорожной бригады, школы, больницы железнодорожного ведомства, казенного винного склада, почтовой конторы, камеры городского судьи, камеры земского начальника, двух камер судебных следователей, канцелярии полицейского пристава. К тому же, квартиры в Розвадово были небольшими и плохо отделанными, с низкими потолками и, по заключению комиссии по вопросу о введении в Барановичах городового положения, «приспособлены к жительству средних еврейских семей». В Новых Барановичах, напротив, квартиры были куда чище, просторнее и «приспособлены для занятия семьями служащих на железных дорогах и других учреждениях». В 1904 г. в городе был пожар, после которого начали строить здания из кирпича, особенно в центре. Улица Мариинская стала центральной. На протяжении многих лет город развивался как железнодорожный узел, что и наложило своеобразный отпечаток на его вид.

Планировку города обусловливали направления железнодорожных путей. Улицы возникали либо вдоль железной дороги на Брест, либо вдоль железной дороги на Вильню и Ровно. В 1905 г. в Барановичах была начата эксплуатация локомобильной установки с генератором постоянного тока мощностью 30 кВт. Также в городе имелась водяная турбина. В начале ХХ столетия уже работали типолитография и фабрика штемпелей Подлишевского, а также типография и фабрика штемпелей Рубинштейна.