автор истории пелопоннесской войны

Автор истории пелопоннесской войны

Перевод и примечания Г. А. Стратановского

1 Фукидид (как и большинство греческих историков) писал вообще для всех греков, а не только для афинян. Поэтому он дает имя своего города (подобно тому как Геродот из Галикарнасса и Гекатей Милетец стоят в начале их сочинений).

2 Вся Эллада раньше или позже была вовлечена в войну, а также много неэллинских народностей (например, эпироты, македоняне, фракийцы, сицилийцы).

3 Т. е. за весь период истории до Пелопоннесской войны или непосредственно перед 431 г.

4 Т. е. выводов на основании свидетельств.

1 В этнографическом смысле: страна, населенная эллинами.

2 Т. е. не было еще накопления богатств в руках немногих лиц. Фукидид имеет в виду времена до Троянской войны.

3 Беотия и Пелопоннес — сравнительно новые названия. Беотийцы и Пелопс — пришельцы из Греции.

4 Хотя Евмолп из Элевсина воевал с Эрехфеем (ср. II15,1), но это были войны за единство Аттики. В эпоху до и во время Троянской войны Гомер рассматривал Аттику как сравнительно незначительную область.

1 Гомер знает эллинов только во Фтиотиде.

2 Пеласги — у Фукидида — догреческое население. Ионийцы, по Фукидиду, первоначально до их эллинизации были пеласгами. Полагают, что первые эллины, пришедшие в Грецию около 2000 г. до н. э., были ионийцами (ср.: G о m m e A. W., 1,97) (ионийский диалект самый древний из греческих диалектов). Затем последовали вторжения ахейцев (ок. 1500 г.) и дорийцев (ок. 1100 г. до н. э.). Откуда они пришли и как долго смешивались с коренным населением — неизвестно (по-видимому, все же пришли по суше откуда-то с севера).

3 Так обычно думали греки (ср.: Herod. II53).

1 Минос — легендарный царь Крита, создатель критского могущества и культуры (3000–1260 гг. до н. э.). Его имя, по-видимому, нарицательное имя критских владык. О высоком уровне мореходства на Крите говорит тот факт, что критские корабли (парусные и весельные) строились из привозного леса. Население Крита было родственно догреческому населению Балканского полуострова и не принадлежало к индоевропейской расе.

2 Карийцы — народ индоевропейского племени — говорили на языке хетто-лувийской языковой группы. Первоначально жили на Крите (а также на материке в Арголиде и Мегариде), но потом частично выселились в Малую Азию (после вторжения ионян и дорийцев).

Фукидид

Фукиди́д (др.-греч. Θουκυδίδης ) — сын Олора, из аттического дема Галимунта, великий греческий историк.

Содержание

Биография

Год рождения его в точности неизвестен. Если основываться на свидетельстве писательницы Памфилы, он родился около 470 до н. э.; из слов же его биографа Маркеллина следует заключить, что он родился около 450 до н. э. Сам историк говорит, что в начале Пелопоннесской войны (431 до н. э.) он был уже в вполне зрелом возрасте и мог понимать и наблюдать совершающиеся события [1] ; кроме того, известно, что в 424 до н. э. Фукидид был уже стратегом; следовательно, имел тогда во всяком случае не менее 30 лет от роду. Вообще, вероятнее всего, что он родился около 460—455 г. до н. э. Таким образом, его молодость совпала с веком Перикла: он был современником Еврипида, софистов, Сократа.

«История Пелопоннесской войны»

Это мнение, многими поддержанное, встретило и возражения, главным образом со стороны Классена и Эд. Мейера. Впрочем, разногласие в сущности не так велико, как кажется, ибо последователи Ульриха соглашаются, что Фукидидом впоследствии делались вставки, а Классен и его сторонники признают, что отдельные части могли быть набросаны историком, как материал для последующей обработки, раньше окончания войны.

«История Пелопоннесской войны» Фукидида состоит из 8 книг. I книга заключает в себе знаменитое введение — очерк древнейшей истории Греции, изложение поводов к войне и её действительных причин, очерк «Пятидесятилетия» (промежутка от Платейской битвы до начала Пелопоннесской войны) и разрыва между Афинами и Спартой; со II книги начинается история самой войны. Описание доведено до зимы 411 г. до н. э. и продолжено уже Ксенофонтом. Также продолжение Истории писал историк Кратипп.

Историографические принципы

В своём произведении Фукидид является одним из самых выдающихся и характерных представителей греческой мысли той эпохи, которая может быть названа эпохой «Просвещения»; это была пора нового философского движения, охватившего Грецию, критической мысли и рационализма. Цель Фукидида, как он сам её определяет — «отыскание истины». Он враг анекдотов, вымыслов, поэтических прикрас; он не стремится к занимательности. Он сам противополагает свой труд произведениям как поэтов, с их преувеличениями и прикрасами, так и «логографов» (I, 21).

Фукидид знал, что его изложение покажется менее занимательным и приятным; но он считал достаточным, если его труд «найдут полезным те, кто пожелает иметь ясное и верное представление о прошлом, ввиду того, что, по свойствам человеческой природы, и в будущем когда-нибудь может произойти нечто подобное». На своё произведение он смотрел не как на временную забаву для слушателей, а как на «достояние навеки» (I, 22).

Фукидид, по собственным словам, стремился к точному знанию (V, 26) и излагал не так, как ему казалось или как сообщал первый встречный, а как очевидец или на основании сведений хотя и добытых от других, но подвергнутых возможно тщательной и точной проверке (I, 22), Он сознает, что узнавать правду было трудно, ибо свидетели-очевидцы говорили об одном и том же не одинаково, а под влиянием пристрастия или памяти (I, 22). Таким образом, основные приёмы исторической критики впервые открыты и применены Фукидидом.

Весь его труд свидетельствует о его добросовестности, тщательности и осторожности в отыскании истины. Фукидид первый надлежащим образом оценил важность документов и некоторые из них целиком внёс в свою историю (например, текст перемирия 423 г., Никиева мира, договора афинян с Аргосом, Мантинеей и Элидой). Он извлекает данные из надписей; умеет пользоваться мифом и народным преданием, объяснить происхождение того или иного рассказа, даже неверной версии (см., например, VI, 54 сл.).

В отношении приёмов особенно интересны начальные главы, в которых Фукидид пытается дать реконструкцию важнейших моментов древнейшей греческой истории; со стороны метода эти главы — одно из самых замечательных проявлений греческой мысли. Здесь историк применяет в широких размерах метод обратного заключения — от настоящего к прошлому, от известного к неизвестному, причём основанием для его заключений и комбинаций служат свидетельства эпоса, топографические данные, вещественные памятники, сохранившиеся названия, быт отсталых в культурном отношении греческих племён и варваров, обычаи, празднества и обряды, вообще — культурные переживания.

Приёмы Фукидида напоминают приёмы современных исследователей и его метод обратного заключения есть вместе с тем метод сравнительный: Фукидид подмечает аналогию между бытом греков, на известной ступени их развития, и варваров (I, 3,6); ему не чужда уже идея постепенного развития; древнейшая, баснословная старина у него лишь один из фазисов в развитии греческого общества. В его труде ясно обнаруживается идея причинности: Фукидид отличает общие, основные причины и поводы или случайные обстоятельства. Например, он отмечает, что события в Эпидамне и Потидее, жалобы Мегары и Эгины — это только поводы и предлоги к войне; истинная же причина её таилась в возвышении афинского могущества, возбуждавшего в лакедемонянах страх и зависть (I, 23; II, 8).

Фукидид признает законосообразность исторических явлений; у него встречается ряд обобщений, основанных на убеждении в том, что одинаковые причины и условия вызывают и одинаковые следствия: по его мнению, пока не изменится человеческая природа, до тех пор будут происходить и явления, подобные тем, которые он описывает. Так, по поводу борьбы партий на о-ве Керкире Фукидид даёт поразительное по глубине анализа изображение патологических явлений — извращения понятий, одичания и деморализации греческого общества, как пагубного и неизбежного последствия ожесточённой междоусобной войны (III, 82—83), и при этом замечает: «вследствие междоусобиц множество тяжких бед обрушилось на государства, бед, какие обыкновенно бывают и всегда будут, пока человеческая природа остаётся тою же», но только в большей или меньшей степени и различные по формам, сообразно обстоятельствам в каждом отдельном случае.

Исторические события Фукидид объясняет, не вводя сверхъестественного элемента и непосредственного вмешательства божества. В оракулы и предзнаменования он, очевидно, не верит; правда, он о них упоминает, но не потому, чтобы верил в них, а потому, что им верила масса, и вследствие этого они являлись некоторым фактором, с которым историку необходимо было считаться. По поводу некоторых изречений оракула Фукидид делает чрезвычайно меткие критические замечания (см. II, 17, 54). По Фукидиду, не гадатели, предзнаменования и оракулы, а ум и знание могут предусматривать будущее. В историческом деятеле он выше всего ставит ум, способность составлять правильное суждение о положении дел и таким образом предусматривать будущее. При этом он судит не с точки зрения конечного успеха; например, начатая при Перикле война привела к катастрофе, но Фукидид восхваляет Перикла и его прозорливость; напротив, Клеон взял Сфактерию, сдержав данное обещание, но историк всё-таки считает его легкомысленным и сумасбродным (IV, 28, 3 6).

Политические взгляды

Что касается политических воззрений Фукидида, то он не был расположен к крайней демократии; не раз он отзывается презрительно об изменчивости и непостоянстве толпы; он чувствует антипатию к демагогам (характерно, например, его отношение к Клеону); по поводу установления весьма умеренной демократии (после низвержения олигархии 400) он заявляет, что это была лучшая форма правления из существовавших в его время, ибо являлась умеренным соединением олигархии и демократии (VIII, 97). Вообще Фукидид редко высказывает свои личные мнения; он избегает говорить от себя и заставляет говорить самые факты.

Объективность

В общем он отличается замечательной объективностью и беспристрастием, а его добросовестность в изложении фактов такова, что с помощью им же сообщаемых данных можно иногда проверить и даже опровергнуть его взгляд. Например, на основании сведений, которыми мы обязаны Фукидиду же, мы можем составить себе несколько иное мнение о Клеоне, к которому он относится, очевидно, враждебно; Фукидид прославил Перикла в его знаменитой характеристике (II, 65), но мы не найдём у него простого панегирика вождю Афин: о его военных действиях Фукидид говорит с большой умеренностью. Аристократ по происхождению и положению, не сторонник крайней демократии, Фукидид не скрывает дурных поступков олигархов, и устами Перикла нарисовал величественный идеал афинской демократии. Сам афинянин, он ярко выставляет заслуги их врага, защитника Сиракуз, Гермократа, и относится с полным беспристрастием к Спарте, не разделяя ни того отвращения, которое к ней питали демократы, ни лакономании, которая начинала распространяться в афинском обществе и литературе. К некоторым спартанцам Фукидид относится с симпатией (например, к Брасиду, Архидаму), но он не скрывает и недостатков Спарты, её жестоких поступков. Изгнанник, живущий на чужбине, он относится к своему родному городу без ненависти и злобы. Немудрено, что в учёной литературе преобладают самые хвалебные отзывы о Фукидиде. Объективность Фукидида подвергал сомнению Арнольд Уикомб Гомм.

Критика Фукидида в XIX веке

Но в 70-х и 80-х годах XIX века он подвергся нападкам со стороны Мюллера-Штрюбинга, который начал с обвинения его в субъективности, в сокрытии истины, в иезуитской казуистике (reservatio mentalis), в умышленной неясности (см. «Aristophanes und die histor. Kritik», 1873), потом стал открывать следы «кровожадного интерполятора», испещрившего будто бы текст Фукидида своими вставками («Thukydideische Forschungen», 1881); затем стал доказывать, что Фукидидово произведение — «военно-дидактическая эпопея» и «военная новелла» («Das erste Jahr d. Pelopon. Krieges», в «Neue Jahrb. f. Philol», 1883, и «Die Glaubwüdigkeit d. Thukydides geprüft an seiner Darstellung d. Belagerung von Plataia», ibid., 1885), и наконец назвал знаменитого историка «чисто-теоретическим доктринёром» и «педантом» («Die Korkyräischen Händel bei Thukydides», ibid., 1886). С не менее страстными нападками на Фукидида выступил и венгерский учёный Ю. Шварц (в своём соч. «Die Demokratie», I, 1884); недоверчивое отношение к Фукидиду, хотя и не в такой мере, встречаем и у Макса Дункера («Gesch. d. Alterthums», N. F., I—II, 1884-86) и Пфлугк-Гарттунга («Perikles als Feldherr», 1884), выступивших с развенчанием Перикла. Крайность и несостоятельность этой критики в настоящее время достаточно обнаружена (см. Фукидид Г. Мищенко, «Послесловие» к переводу Фукидид, 1888; В. Бузескул, «Перикл», 1889; A. Bauer, «Thukyd. und H. Müller-Strübing», 1887; Lange, «Zur Frage über die Glaubwürdigkeit d. Thukyd.» в «Neue Jahrb. f. Philol.», 1887 и друг.), хотя отдельные замечания названных противников Фукидида не лишены основания: восставая против крайностей гиперкритического направления, мы должны допустить необходимость критики по отношению к Фукидиду, в каждом отдельном случае, подобно тому, как и по отношению ко всякому другому источнику. У него, конечно, найдутся отдельные, частные промахи, ошибки и неточности. Несмотря на это, Фукидид в общем останется тем, чем был в глазах даже таких авторитетов в области исторической критики, как Нибур и Ранке, то есть одним из величайших историков и источником достоверным настолько, насколько вообще может быть достоверно произведение человека; большинство же его промахов, неточностей и неверных сообщений должно быть отнесено к категории ошибок невольных, более или менее свойственных каждому, а тем более историку, жившему за IV в. до н. э. В общем, если под историей разуметь науку и нечто большее, нежели простое повествование о достопамятных событиях, то Фукидид с большим правом может быть назван её отцом, чем Геродот, и у него мы найдём немало черт, сближающих его с современной историографией.

Примечания

Литература

Тексты и переводы

Отец истории Фукидид

Фукидид (ок. 471–397 до P. X.)

Биография Фукидида

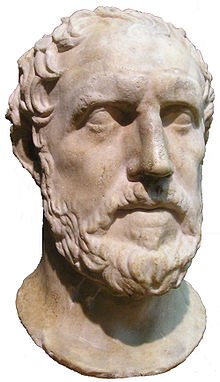

Фукидид. Бюст

Для жизнеописания Фукидида, крупнейшего историка древности, автора великой «Истории Пелопоннесской войны», главным источником служит биография, составленная Марцеллином, неизвестным по другим сочинениям грамматиком и ритором позднейшей императорской эпохи. Кроме того мы имеем еще одну анонимную биографию и коротенькую заметку в словаре Свиды. Сочинение, известное под именем Марцеллина, составлено на скорую руку из трех различных частей, принадлежащих различным авторам. Биографические сведения, сообщаемые этими отрывками, почерпнуты частью из хорошего источника; но большая часть их состоит, по-видимому, из ненадежных догадок, которые происхождением своим обязаны сочинению самого Фукидида. Конечно, вполне достоверны те сведения, которые сам Фукидид сообщает о себе; но эти сведения, к сожалению, весьма скудны.

Памфила, писательница времён Нерона, сообщает, что Геродоту в начале Пелопонесской войны (431 г. до Р. X.) было 53 года, а Фукидиду – 40. Следовательно, годом рождения Фукидида нужно признать 471. С этим предположением без труда согласуется и замечание самого Фукидида (V, 26), что он по своему возрасту был в состоянии зорко следить за ходом Пелопоннесской войны; хотя можно согласиться и с теми учеными, которые в сообщении Памфилы о его 40-летнем возрасте видят лишь круглую цифру, означающую только то, что Фукидид, как говорит и Свида, «процветал» в 87 олимпиаду (432–429 до Р.

Семья Фукидида, его родство с Мильтиадом и Кимоном

Фукидид был афинянин и родился в деме (деревне) Галиме, который принадлежал к Леонтийской филе и находился недалеко от Афин, на юге, на берегу моря, между Фалероном и Колиадою. Фукидид принадлежал к одному из первых и знатнейших родов в Афинах. По матери Фукидид происходил от марафонского героя Мильтиада, стало быть, из рода Филаидов, которые вели свое происхождение от Теламонида Аякса Саламинского; отец его был фракийский принц, имевший, впрочем, права афинского гражданства. Его звали Олор, или Орол – так как греки не всегда одинаково произносили подобные иностранные имена. Афиняне, кажется, чаще называли его Олором, как и сам Фукидид; но Марцеллин уверяет, напротив, с некоторой претензией, что настоящее его имя было Орол, и ссылается в подтверждение своих слов на надгробную надпись Фукидида, в которой сказано: Θουκυδίδης Όρόλου Άλιμούσιος. Ho эта же самая надпись приводится другими писателями с именем Олора; кроме того, это место у Марцеллина внушает сомнение.

С фракийским княжеским родом Олора был в родстве аттический род Мильтиада. Старший Мильтиад во времена Писистрата основал колонию в Херсонесе фракийском, власть над которою, после его смерти, перешла к старшему сыну его брата Кимона, Стесагору, а несколько лет спустя (518 до Р. X.) – к брату последнего, Мильтиаду, впоследствии победителю при Марафоне. Этот младший Мильтиад был женат на дочери фракийского царя Олора, Гесепиле, и от этого брака родились: Кимон, знаменитый герой персидских войн, и Гесепила младшая. От брака с одной аттической женщиной Мильтиад имел дочь Эльпинику, которая впоследствии вышла замуж за своего сводного брата Кимона. Гесепила младшая, дочь Мильтиада, снова вышла замуж за фракийского принца Олора – бывшего, вероятно, внуком Олора старшего – который чрез своих родственников приобрел право гражданства в Афинах. От этого брака родился Фукидид. Следовательно, Кимон приходился ему дядей, а Мильтиад – дедом.

Хотя Мильтиад и Фукидид принадлежали к различным демам (афинским округам) – Мильтиад к лакиадскому, а Фукидид – к галимскому, но по своему роду (γένος) они были оба Филаиды. Так как новые граждане, каким и был отец Фукидида, не имели в Афинах своего рода, то, в случае их брака с гражданкой древнего рода, дети их приписывались к роду матери. По этой причине Фукидид и похоронен в родовом склепе Мильтиада.

Как Кимон значительную часть своего огромного богатства получил из фракийских владений родственников своих по матери, так и Фукидид обязан был своим богатством своему фракийскому происхождению. Именно те богатые золотые рудники, которые он имел на берегу Фракии, против острова Фасоса, в Скапте Гиле («Изрытый лес», «Лес с рудниками»), достались ему, по всей вероятности, по наследству; ибо известие, сообщаемое Марцеллином, будто Фукидид женился на богатой женщине из Скапте Гиле и взял эти рудники в приданое, представляется не более как простой догадкой.

По словам александрийского грамматика Гермиппа, Фукидид был в родстве и с Писистратидами, что было дело возможное. Может быть, и сам Фукидид намекает на это родство в одном месте (VI, 55), сообщая предания, переданные ему сыновьями Писистрата.

Фукидид и афинская образованность

Из юношеской жизни Фукидида мы не знаем ни одного положительного и достоверного факта. Встречающийся у древних рассказ о том, как Фукидид, еще мальчиком, присутствовал при чтении Геродота в Олимпии или в Афинах и был тронут до слез, по-видимому, представляет не более как позднейший школьный анекдот, явившийся в то время, когда взаимные отношения великих людей прошлого любили представлять в виде отношений учителей к ученикам и вообще в виде отношений личных. Что Геродот читал в разных местах отдельные части своего труда, – против этого нельзя спорить; возможно также, что и Фукидид присутствовал в Афинах при одном из этих чтений, около 444 г. до Р. X., но, конечно, уже не мальчиком, потому что ему было в это время около 25 лет.

Фукидиду выпала счастливая доля – жить и действовать в наиболее блестящую и великую для Афин эпоху, – в то время, когда Афины, под руководством Перикла, достигли высшего развития своих сил, когда там процветала наука, поэзия и искусство, когда в числе поэтов действовали Софокл, Еврипид, Кратин, когда Фидий и Мнесикл, Иктин, Калликрат и др. создавали прекраснейшие произведения пластики и архитектуры. В эпоху юности и зрелости Фукидида множество замечательнейших людей по разным отраслям науки и искусства стремилось тогда в Афины, – в этот центр греческой жизни, где происходило оживленное и разнообразное умственное движение. Это оживленное движение и общество многих выдающихся личностей, в которое Фукидид мог легко иметь доступ, происходя от одного из богатейших и знатнейших афинских родов, должно было иметь на него весьма благотворное влияние и содействовать всестороннему развитию его духа. Учителями Фукидида биографы называют философа Анаксагора и оратора Антифонта. Если и не допускать, что они действительно находились к Фукидиду в таких отношениях, то все-таки мы не можем отрицать, что эти замечательные люди, из которых один впервые поставил в Афинах на надлежащий путь изучение философии, а другой также впервые занялся обработкою политического красноречия по правилам искусства, имели своим личным знакомством влияние на развитие и направление молодого человека. В языке Фукидида, который был моложе Антифонта только лет на восемь, мы находим характеристические особенности строгого, старинного антифонтовского стиля. С Анаксагором, который был 30-ю годами старше Фукидида, последний разделял свободное отношение к суеверию и к ходячим религиозным представлениям того времени. Говорят, что за свое знакомство с Анаксагором, обвиненным в безбожии, Фукидид и сам был заподозрен в том же. По свидетельству Марцеллина, от старших софистов, именно, от Продика Кеосского и Горгия Леонтинского, Фукидид также перенял кое-что, по крайней мере относительно выработки слога, хотя он и не был их настоящим учеником. Если эти свидетельства и не основываются на вполне достоверных известиях, а только на замечаниях позднейших грамматиков, то все-таки справедливо, что Фукидид старательно воспользовался теми средствами к образованию, которые в таком обилии представлялись в Афинах перикловских времен, и приобрел такое образование, которое поставило его наравне с наиболее выдающимися из его современников.

Известия о политической деятельности Фукидида

С великим руководителем афинского государства, Периклом, Фукидид был, как кажется, в близких отношениях; он похож на него по образованию и характеру, и, несмотря на свое родство с аристократом Кимоном, противником Перикла, вполне сходится с последним в своих политических принципах и убеждениях. Принимал ли Фукидид участие в политической жизни своей родины, и какое именно, – об этом мы имеем известия, одно другому противоречащие – конечно, потому, что это не более как догадки. Марцеллин уверяет, что Фукидид не занимался политикой и никогда не говорил публично, что он не занимал никакой государственной должности, кроме должности стратега в 424 г., о чем мы скажем впоследствии; напротив того, Дионисий Галикарнасский говорит, что афиняне несколько раз выбирали Фукидида на должность стратега и на другие почетные должности. Таким образом, относительно этого пункта мы остаемся в неизвестности; но следует предполагать, что прежде, чем получить важную должность стратега, Фукидид уже выказал свои способности в низших должностях. Большую часть своей жизни до 424 года Фукидид провел, без сомнения, в Афинах; но его имущественные дела, вероятно, нередко заставляли его предпринимать поездки во Фракию, так как надзор за имениями и в особенности наблюдение за работами на золотых приисках требовали иногда его личного присутствия на месте. Этим и объясняется, что Фукидид, как он сам говорит, пользовался большим влиянием среди фракийских династов этой страны. Во время чумы 430 и 429 г. он был в Афинах; он сам подвергся этой болезни и видел страдания других. В своем историческом сочинении (II, 48 и сл.) Фукидид подробно описывает весь ход развития этой болезни, «затем, чтобы, если эта болезнь появится снова, можно было узнать ее посредством точного наблюдения её признаков».

Участие Фукидида в Пелопоннесской войне

424 год, 8-й год Пелопоннесской войны, когда Фукидид был одним из десяти стратегов, был годом крутого поворота в его судьбе. Спартанцы, стесненные в Пелопоннесе, в это время снова ободрились и послали своего лучшего полководца, Брасида, с войском в Халкидику и на фракийское побережье, чтобы привлечь на свою сторону подвластные афинянам города, которые не прочь были отложиться и, таким образом, отнять у афинян вспомогательные средства для войны; они надеялись также найти во Фракии, богатой золотом и строевым лесом, средства для постройки флота. Брасид в короткое время привлек на сторону Спарты много афинских городов, и зимою того же года пошел на Амфиполь, важнейший афинский город во всей Фракии, в котором часть граждан была уже на стороне Спарты. В Амфиполе начальствовал афинский стратег Эвкл, а Фукидид с небольшой эскадрой из 7 кораблей стоял у острова Фасоса, находящегося только на полдня пути от Амфиполя. Брасид надеялся овладеть городом посредством неожиданного нападения; но Эвкл защищался очень энергично и тотчас же послал к Фукидиду за помощью. Фукидид немедленно двинулся к Амфиполю. Но так как Брасид боялся прибытия Фукидида, который, имея в этой стране владения, пользовался большим влиянием и мог спасти Амфиполь с помощью соседних племен, то он и предложил гражданам этого города, в числе которых было очень немного афинян, сдаться на самых выгодных условиях. Таким образом, Амфиполь сдался Брасиду прежде, чем Фукидид успел явиться на место. Когда он вечером высадился в Эйоне – гавани Амфиполя при устье реки Стримона, Брасид уже вошел в город. Фукидиду удалось удержать во власти афинян только Эйон, и Брасид, сделавший на следующее утро нападение на эту гавань был отбит и должен был отступить, не окончив дела (Фукидид IV, 102 и сл.).

Изгнание Фукидида из Афин

Фукидид сделал для спасения Амфиполя все, что мог. Но так как афиняне привыкли судить своих полководцев по их успехам, то, раздраженные этой неудачей, они и направили весь свой гнев против Фукидида, тем более, что он был человек знатный и богатый. На граждан, выдающихся по своему происхождению и богатству, толпа всегда смотрела завистливо и часто бросала им упреки в измене и недоброжелательстве к демократической свободе. Сам Фукидид говорит только (V, 26), что после события при Амфиполе он 20 лет был в изгнании; но каким образом последовало это изгнание – об этом историк, вообще очень скупой на рассказы о самом себе, умалчивает. Различные биографы сообщают: «Афиняне изгнали Фукидида, вменив неудачу ему в преступление», – «афиняне изгнали его, потому что его оклеветал Клеон», – «Фукидид был изгнан за измену». Насколько эти известия исторически достоверны, мы не знаем. Легко можно поверить тому, что Клеон, стоявший тогда на высоте власти и вообще часто преследовавший полководцев ложными обвинениями, привлек и Фукидида к суду «за измену». Наказанием за измену была смертная казнь и конфискация имущества; но так как Фукидид поплатился за свою неудачу только изгнанием, то мы должны предположить, что после потери Амфиполя он или сам добровольно отправился в изгнание, не возвращаясь в Афины и зная, что его там ожидает, или ему удалось чем-нибудь смягчить наказание, налагаемое законом.

Работа Фукидида над «Историей Пелопоннесской войны»

Несчастие Фукидида, в котором он был неповинен, для мира было счастьем. При самом начале Пелопоннесской войны Фукидид верно угадал её всемирно-историческое значение и решил написать её историю. Для этого он уже заблаговременно стал с большой осторожностью и старательностью собирать исторический материал, частью – насколько было возможно – наблюдая и изучая события лично, частью собирая достоверные сведения через других лиц. Чрезвычайное богатство Фукидида давало ему возможность иметь достоверных корреспондентов во всех пунктах театра войны и в тех местах, где происходили вызванные войною переговоры. Теперь, когда Фукидиду пришлось удалиться в изгнание, ему, как он сам говорит, посчастливилось лично посетить места, где происходили интересовавшие его события, а в том числе и Пелопоннес, и, став выше борьбы партий, мешающей ясному пониманию дела, подробно ознакомиться со своим предметом (I, 22; V, 26).

Возвращение Фукидида из изгнания

Время возвращения Фукидида из изгнания не может быть определено с точностью. Он сам говорит, что прожил в изгнании 20 лет; но мы не знаем наверное, когда это изгнание началось. Сдача Амфиполя произошла в конце осени 424 года; следовательно, Фукидид мог отправиться в изгнание тотчас же, в конце того же года; но возможно также, что он был осужден на изгнание судом в 423 году. Поэтому иные считают годом его возвращения 404, а иные – 403; некоторые же думают, что Фукидид возвратился еще позднее, в 402 или 401 году. Они рассуждают таким образом: «По свидетельству Павзания (I, 23, 11), Фукидид был возвращен по особенному предложению (ψέφισμα) Ойнобия; но если для возвращения его понадобилось особое ходатайство, то значит, амнистия Лизандрова мира (404) по какому-нибудь случаю на него не распространилась. А так как совершенно невероятно, чтобы Фукидид был возвращен в последовавший затем период господства «Тридцати», и так как, после низвержения этого господства, всеобщая амнистия Фразибула также не коснулась его, то ходатайство Ойнобия могло иметь место никак не ранее 402 года. Правда, это не согласуется с показанием самого Фукидида о 20-летнем изгнании; но здесь число 20 можно рассматривать просто как круглую цифру». Мы не решаемся высказать что-нибудь решительное ввиду такой неопределенности фактов. Другие говорят, что так как Фукидид, после победы Фрасибула, при всеобщей амнистии ее нуждался в специальном дозволении возвратиться на родину, то он, по всей вероятности, и возвратился в конце господства «тридцати».

Вопрос о смерти Фукидида

Равным образом и на дальнейший вопрос – о том, долго ли жил Фукидид после своего возвращения – мы не имеем определенного ответа. Вообще не думают, чтобы он прожил много лет. Крайним пределом его жизни считали 397 или 396 год, так что полагали, что он достиг 75-летняго возраста. Так полагали, основываясь на одном месте «Истории Пелопоннесской войны» (§ 116), где Фукидид упоминает о бывшем в 426 году извержении Этны и говорит, что после двух, прежде бывших, это – третье известное извержение. Следовательно, ему не было известно об извержении 396 года, о котором говорит Диодор (XIV, 59); иначе бы Фукидид изменил это место в своем сочинении. Впрочем, такое мнение разделяется не всеми.

Большая часть источников говорят, что Фукидид сделался жертвою убийства; только анонимный биограф, да, как кажется, один из (трех) Марцеллинов (§ 44), говорит, что он умер от болезни. Неоконченность «Истории Пелопоннесской войны», которая внезапно обрывается на таком месте, где нельзя ждать конца, позволяет заключать о внезапной смерти автора. Но где же был убит Фукидид? Одни из древних писателей говорят, что это случилось во Фракии, в Скапте Гиле; другие – в Афинах, причем некоторые утверждают, что Фукидид был убит вскоре по возвращении своем из изгнания. Сюда относится и место у Павзания (I, 23, 11), где выражение ώς κατήει, по-видимому, значит не «при своем возвращении», но «вскоре по своем возвращении». Очень возможно, что Фукидид, возвратившись на родину, чувствовал себя не совсем хорошо в Афинах, которые за 20 лет успели совершенно измениться, и потому снова удалился в свое фракийское имение. Но если Фукидид убит там, то его останки были все-таки перевезены в Афины, так как он был похоронен, несомненно, в Афинах. Его гробницу, с надписью: «Фукидид, сын Олора, из Галима, здесь погребен», – показывали в родовом склепе Кимона, близ Мелитидских ворот, рядом с гробницею его тетки, прекрасной Эльпиники, сестры Кимона.

Марцеллин дает изображение наружности Фукидида, которое однако основано не на действительном портрете, а, по-видимому, только на представлении себе Фукидида по его сочинениям. Он говорит, что Фукидид имеет лицо интеллигентное, с головою, поднятою вверх, и что вообще его фигура вполне соответствовала представлению о нем. Двойной бюст Фукидида и Геродота, теперь разделенный, находится в музее Фарнезе, в Риме.

Особенности творчества Фукидида и сравнение его с Геродотом

Геродот заключает собою ряд логографов; с «Историей Пелопоннесской войны» Фукидида начинается новый исторический стиль, который можно назвать аттическим. Фукидид до известной степени намеренно противополагает себя прежним историкам, что видно и по внешности его сочинения – по языку, так как вместо традиционного для историков ионического диалекта он употребляет аттический. Его «История Пелопоннесской войны» написана в аттическом духе. Труд Фукидида во многих отношениях представляет прямую противоположность «Истории» Геродота. У Геродота проявляется энтузиазм времени Персидских войн; у Фукидида мы находим высокую образованность Афин времени Пелопоннесской войны; Геродот пишет простым, легким, ясным языком народа, и рассказ его действует на воображение читателей; язык Фукидида по своей сжатости требует большого внимания, чтобы быть понятным; он умеет высказывать очень многое немногими словами; он писал только для образованных людей и обращается не к фантазии, а к рассудку читателей, влагает в рассказ результаты своих глубоких соображений. У Фукидида есть поэзия, но не в общем характере труда, а в живости, с какою изображены эпизоды действия. Геродот, в своем поэтическом настроении, находит удовольствие в сказаниях прошлого и в народных преданиях, понимая и излагая события без глубокой критики, с наивной доверчивостью. Фукидид в «Истории Пелопоннесской войны», как чисто аттический писатель, проникнутый преимущественно практическим духом, всецело занят политической жизнью настоящего. Как вполне развитой политик, он критически и с глубокой рефлексией излагает историю своего времени, историю Пелопоннесской войны, в которой Афины боролись с другими государствами за господство над Грецией. Ко всему мифическому Фукидид решительно нерасположен. Он дает мало веры поэтам, «так как они привыкли украшать и преувеличивать события»; исторические сочинения логографов, к которым он, может быть, причисляет и Геродота, Фукидид порицает за то, что они пользовались своим материалом более для того, чтобы доставить удовольствие на публичных чтениях, чем для того, чтобы исследовать истину. «Мое сочинение, – говорит Фукидид, – будет, может быть, менее привлекательно для слушателей, по отсутствию в нем всего сказочного; но оно будет полезно для тех, которые желают получить ясное представление о событиях прошедшего, а также и о том, что, по ходу человеческих дел, может снова повториться в будущем; таким образом, оно написано для того, чтобы остаться достоянием всех времен (κτήμα ές άεί) и служить для продолжительного изучения, а не для того, чтобы только на минуту привлечь слушателей» (I, 21 и 22). Этими словами Фукидид дает понять, что он имеет в виду не только научное достоинство труда, но и его практическую полезность.

Двойной бюст Геродота и Фукидида

По рассказу Фукидида ясно видны причины, ход и результаты каждого события. Мотивы событий лежат, по его воззрению, в нравственных качествах человеческой природы. Фукидид везде видит действие только человеческих сил, и выводит из событий практические заключения, применимые к другим подобным положениям дел; это дает его труду характер руководства для политических деятелей. Таким образом, Фукидид является уже до некоторой степени историком-прагматиком; однако его прагматизм не имел особенного влияния на способ изложения. В своей «Истории Пелопоннесской войны» Фукидид не делает, подобно позднейшим прагматикам, подробных указаний на пользу того или другого факта, не дает ни отвлеченных правил, ни систематических разъяснений; он довольствуется только желанием ясно представить читателю каждое событие с внешней и внутренней его стороны, так как его сочинение назначается для серьезного чтения, а не для удовольствия.

Фукидид выбрал для исторической обработки предмет очень определенный – Пелопоннесскую войну, которая сама по себе представляет нечто совершенно цельное и самостоятельное; он чрезвычайно строго держится в пределах избранного предмета, оставляя в стороне все, что не относится к этой войне. Поэтому у Фукидида мы находим очень мало эпизодов, которые в труде Геродота играют такую важную роль. Фукидид излагает эту великую драму, самым тщательным образом собрав свой материал и очистив его помощью глубокомысленной и добросовестной критики, с глубокою религиозно-нравственною серьезностью. Вполне отдаваясь своему предмету, Фукидид не примешивает к рассказу своих собственных чувств и суждений, и излагает факты просто, объективно, без искусственности и риторических украшений. В ходе событий Фукидид признает действие божества; но его религиозные верования не имеют на его изложение никакого влияния. Между тем как Геродот видит действие божества во всем, Фукидид в «Истории Пелопоннесской войны» изображает человеческие дела в чисто человеческом виде. Он упоминает о страхе людей перед божеством, об оракулах и т. п., но говорит обо всем этом совершенно объективно, как о внешних явлениях, стоящих в связи с излагаемыми событиями. О замечательных явлениях природы, как, например, о солнечных и лунных затмениях, на которые толпа смотрела как на чудесные предзнаменования, посылаемые божеством, Фукидид упоминает только как о явлениях, пугавших народ, не веря в то значение, какое им приписывалось; согласно со своим учителем и другом Анаксагором, он считает их просто естественными явлениями.

Научный стиль Фукидида в «Истории Пелопоннесской войны»

Современникам казалось и потомству кажется, что «устами Фукидида говорит сама История». Чтобы дать ясное понятие о своем предмете и представить человеческие события в их человеческой связи, историк должен не только подробно и точно изложить внешний ход событий. Он должен указать на лежащую в основе этих событий духовную жизнь и наглядно представить характеры народов и отдельных личностей, действиями которых обусловливается ход событий. Этим талантом Фукидид обладает в высшей степени. Он умеет чрезвычайно остроумно объяснять внутренние причины внешних событий и рисует характеры весьма ярко и верно, часто в немногих словах, в большинстве случаев таким образом, что эти характеры обнаруживаются сами собою в действиях и речах. Для выяснения внутренних мотивов событий Фукидид в своей «Истории Пелопоннесской войны» употребляет оригинальное средство – речи, вставляемые им в рассказ. У греков, в народных собраниях и на других политических сходках, речи, как известно, играли важную роль; на них, главным образом, основывались решения и действия государств. Фукидид первый ввел эти народные речи в историю, между тем как у Геродота мы находим большею частью только разговоры. В этих речах Фукидид мотивирует важнейшие события, заставляя ораторов высказывать настроение отдельных личностей, партий и государств. Фукидид сообщает речи не дословно – так, как они были произнесены. «Буквально удержать в памяти речи, произнесенные с обеих сторон, – говорит он (I, 22), – было трудно как для меня, так и для тех, которые сообщали мне содержание речей, мною не слышанных; поэтому у меня ораторы говорят так, как мне казалось для каждого данного случая наиболее сообразным, причем я старался насколько возможно ближе придерживаться содержания сказанного». Фукидид передает не все речи, которые на самом деле были произнесены и имели отношение к войне. В «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида ораторы выступают только в тех случаях, когда их речи кажутся ему необходимыми для уяснения мотивов событий; при этом он так умеет освоиться с духом ораторов, что их образ мыслей и характер всегда рисуются в этих речах очень ясно и живо. Фукидид умеет так хорошо понимать образ мыслей людей, от имени которых говорит, так хорошо излагает их соображения и намерения, что, наверное, и сами они не могли бы говорить в пользу своих предложений, защищать свои интересы лучше, нежели делает он. Эти речи очень живо характеризуют перед нами те партии, на которые делились тогда греки.

Фукидид писал на староаттическом диалекте, который был уже достаточно выработан аттическими поэтами, но не употреблялся в прозе; поэтому ему пришлось впервые обрабатывать богатый аттический материал для новой цели, выискивать, а нередко и вновь создавать соответствующие формы для выражения своих мыслей. Эту задачу Фукидид исполнил весьма удачно и энергично. Его язык, как в подборе слов, так и в сочетаниях предложений, отличается ясностью и строгой определенностью; но вместе с тем заметна некоторая неровность и грубость, резко отличающаяся от гладкости и легкости языка позднейшей поры. Поэтому слог «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида нередко представляет для читателя затруднения, которые еще увеличиваются вследствие богатства мыслей, сжатости, краткости и вольной конструкции речи. В обыкновенном рассказе Фукидид употребляет, большею частью, короткие предложения; когда же он, желая объяснить какое-нибудь событие большим числом внутренних и внешних причин, начинает говорить длинными периодами, то эти периоды являются не совсем искусно построенными. Фукидид занимает еще средину между простою речью писателей ионических и искусственным периодическим слогом, который впоследствии выработался в Афинах. Над всей «Историей Пелопоннесской войны» Фукидида господствует бесстрастное спокойствие, соединенное с высоким достоинством, которое О. Мюллер сравнивает с возвышенным спокойствием и ясностью духа, отражающимся во всех чертах лица богов и героев фидиевской скульптурной школы. Но всё же под впечатлением ударов судьбы, поражавших греческие государства и в особенности родину Фукидида, Афины, рассказ его местами получает патетический характер и действует на душу, как потрясающая трагедия.

Как создавалась «История Пелопоннесской войны»?

В новейшее время много раз возбуждался вопрос, когда именно Фукидид написал свое сочинение. По одному мнению, представителями которого являются в особенности К. В. Крюгер («Разыскания о жизни Фукидида») и Классен («Введение к изданию Фукидида»), материал, собранный Фукидидом во время войны, был им обработан в виде целого сочинения, по порядку, только после заключения мира (404 г.). Но возможно предположение, что более значительные части «Истории Пелопоннесской войны» – те, которые выделяются из неё, как нечто самостоятельное, – могли быть составлены и написаны и во время войны. Вопреки этому мнению, Ф. В. Ульрих, в 1846 году, в превосходной статье («К вопросу о толковании Фукидида»), основываясь на объяснении отдельных мест Фукидидовской истории, старался доказать, что книги 1–5, до § 26-го, в которых излагается десятилетняя Архидамовская война, были начаты во время этой войны или тотчас вслед за её окончанием, и кончены еще до начала сицилийской экспедиции. Напротив, вторая часть труда Фукидида, начиная с § 26 пятой книги, написана уже по окончании всей пелопонесской войны. Если же в первой части (I–V, 26) и встречаются места, заставляющие предполагать, что автору известен весь ход войны, то эти места могли быть вставлены Фукидидом в готовый уже текст впоследствии. Оба эти мнения в последние годы защищались различными учеными с большим старанием, остроумием и эрудициею; однако вопрос этот и до сих пор еще окончательно не решен.

«История Пелопоннесской войны» Фукидида, если бы она была окончена, состояла бы, сообразно с ходом войны, из трех, по объему почти одинаковых частей: 1) десятилетняя война Архидамовская (431–421); 2) время мира, который, впрочем, вовсе не был миром, и Сицилийская экспедиция (421–413); 3) так называемая Декелейская война (413–404). Из восьми книг, на которые дошедший до нас труд разделен, вероятно уже александрийскими учеными, первая часть заключается в книгах II, III, и IV, вторая – в V–VII; из третьей части Фукидид успел написать только одну книгу – восьмую. Книга II начинается первыми событиями войны, так как в первой заключается введение, где Фукидид говорит о важности своего предмета, о внешних и внутренних причинах войны и о событиях, которые ей предшествовали. Повествование о ходе войны в отдельных подробностях согласуется с тем способом, каким в то время велись войны. Летом происходили походы, а зимою – приготовления к военным действиям и переговоры; поэтому Фукидид и располагает свой рассказ по летам и по зимам отдельных годов. Впрочем, иногда, по требованию предмета, он отступает от этого порядка, чтобы не перерывать рассказа о событиях имеющих между собою тесную связь. В хронологии Фукидиду недоставало внешнего вспомогательного средства – определенной эры, так как отдельные греческие государства имели различные календари, а счет по олимпиадам был введен только Тимеем (род. ок. 352 г. до Р. X.). Поэтому Фукидид определяет годы чаще уже по окончании описанной им войны, приводит имена победителей на олимпийских играх, аргивских жриц Геры, отмечает каждое солнечное и лунное затмение и тому подобные замечательные явления природы. Лето Фукидид делит на части, соображаясь с ходом растительности и особенно с созреванием полевых растений; так, например, он говорит: «Это случилось, когда рожь стала колоситься», «когда рожь поспела», и т. п., и таким образом дает естественное определение, точно указывающее на время события.

«История Пелопоннесской войны» Фукидида не доведена до конца. Восьмая книга обрывается на 411 г. до Р. X., на средине неоконченного рассказа; незаметно также, чтобы эта книга была окончательно просмотрена автором. Здесь мы находим лишь краткие и не прямые речи, еще ожидающие искусственной обработки. Марцеллин сообщает, что некоторые приписывали составление восьмой книги дочери Фукидида – которая, по-видимому, была замечательнее его сына, Тимофея – или Ксенофонту, или Феопомпу, которые оба были продолжателями Фукидида; и Марцеллин совершенно прав, отвергая эти предположения, так как женщина такой книги написать не могла, а язык и слог её отличаются от языка и слога Ксенофонта и Феопомпа. По поводу заметки Диогена Лаэрция (II, 57): «говорят, что Ксенофонт доставил славу сочинениям Фукидида, которые он мог бы утаить», Классен, впрочем, со всякими оговорками, высказывает предположение, что, может быть, дочь Фукидида, после внезапной смерти своего отца, спасла неоконченные части «Истории Пелопоннесской войны» от погибели и передала их для издания знающему человеку, – может быть, и Ксенофонту.

Фукидид. Бюст в Пушкинском музее

Автор фото – Shakko

Оценка Фукидида в древности и в новое время

Об оценке сочинения Фукидида его современниками и ближайшим к нему поколением мы не имеем никаких известий. Впрочем, о том, как высоко ценилась «История Пелопоннесской войны», можно судить уже потому, что многие из следовавших за ним историков брались продолжать его сочинение, но никто не решился писать еще раз о той эпохе, которая так ясно изображена в его труде. Об ораторе Демосфене рассказывают, что он собственноручно переписал «Историю Пелопоннесской войны» восемь раз. На основании этого рассказа сложился впоследствии анекдот, что когда сочинение Фукидида сгорело вместе с афинской библиотекой, то Демосфен, будто бы, снова написал его по памяти. Александрийские ученые относились к Фукидиду с особенным интересом и признавали его сочинение образцом аттической речи. Позднейшие греческие риторы, вроде, например, Дионисия Галикарнасского, были до такой степени проникнуты своими односторонними школьными теориями, что были неспособны понять и оценить такого писателя, как Фукидид. Напротив, римские историки и ораторы, как, например, Цицерон и Саллюстий, признавали его великим и образцовым писателем и прилежно изучали его.

В конце XIX века на Западе послышались голоса, гиперкритически отрицавшие добросовестность Фукидида. Незадолго до этого прославленный исследователь античности Отфрид Миллер провозглашал: «Можно спросить, есть ли в истории человеческого рода период, который представляется нашему взору с такою ясностью, как раскрыты ему творением Фукидида первые 21 год Пелопоннесской войны», но его младший современник, немец Мюллер-Штрюбинг спрашивал: «Можно ли найти в истории какого-нибудь народа другое изображение какого-нибудь периода, написанное современником, хорошо знающим факты и очень умным, которое давало бы ним так мало точных сведений о государственном развитии, о борьбе политических партий, о мотивах событий, об умственной деятельности – словом, о внутренней жизни этого народа, как мало дает их сочинение Фукидида». В подтверждение своему странному, рассчитанному больше на внешний эффект суждению Мюллер-Штрюбинг приводил ряд мест, которые, по его мнению, показывают, что Фукидид писал недобросовестно. Однако это отрицательное мнение было быстро оставлено позднейшей исторической наукой, как и вообще всё модное поветрие гиперкритицизма конца XIX – начала XX века.

Русские переводы «Истории Пелопоннесской войны»

Фукидид. О Пелопоннесской войне. 1837. (Том 1, книги 2-3)

Фукидид. История. – Перевод Ф. Г. Мищенко. М., 1887–1888

Фукидид. История. – Перевод и примечания Г. А. Стратановского. Л., 1981

Статьи и монографии о Фукидиде

Крюгер К. В. Разыскания о жизни Фукидида (на нем. языке)

Классен. Введение к изданию Фукидида (на нем. языке)

Ульрих Ф. В. К вопросу о толковании Фукидида, 1846 (на нем. языке)

Мюллер-Штрюбинг Г. Исследования о Фукидиде, 1881 (на нем. языке)

Бауэр А. Фукидид и Г. Мюллер-Штрюбинг, 1887 (на нем. языке)

Ланге. К вопросу о достоверности Фукидида, 1887 (на нем. языке)

Угянский А. О. Рассуждение о предисловии Фукидида с критико-исторической точки зрения. Казань, 1868

Мищенко Ф. Г. Опыт по истории рационализма в древней Греции. Ч. 1. Рационализм Фукидида в истории Пелопоннесской войны. Киев, 1881

Денисов Я. А. Биография Фукидида. Харьков, 1911

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов