армянская апостольская церковь история

История

История Армянской Апостольской Церкви

Согласно преданию Армянской Апостольской Церкви, апостолы Фаддей и Варфоломей в 1-ом веке проповедовали христианство в Армении.

В 301 г. Армянский царь Трдат III был обращен в христианство св. Григорием Просветителем, и христианство было провозглашено государственной религией. Армения стала первым христианским государством.

Святой Эчмиадзин, что означает место «Сошествия Единородного Сына», является духовным центром Армянской Апостольской Церкви и Материнским Престолом, обладающий первенством чести перед Киликийским католикосатом и армянскими патриархатами Иерусалима и Константинополя.

Св. Исаак Великий (387-436) имел письменные сношения с греческим патриархом Аттиком, и письменное исповедание его читано было на третьем Вселенском Соборе 431 г. Он же в 437 г., созвав собор из епископов армянских и осудив на нем сочинения Феодора Мопсуестского и Диодора Тарсийского, определение сего собора вместе с исповеданием веры отправил к Константинопольскому Патриарху св. Проклу, который признал это исповедание православным и прислал Исааку Великому ответное послание.

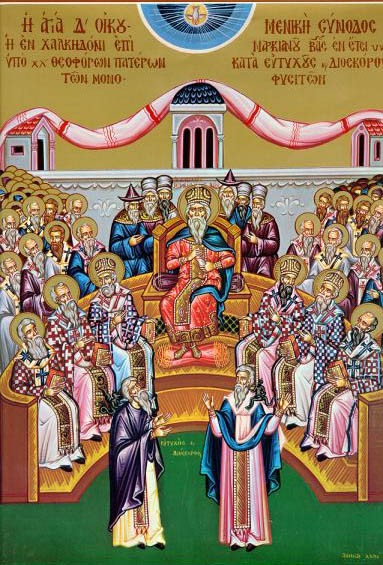

В 428 г. царство Арсакидов в Армении окончательно рушилось, и армяне подпадали под чуждое, непримиримо-враждебное христианству иго персидских Сасанидов. Между тем в это же время в 451 г. составился в Халкидоне Вселенский Собор против Ереси Евтихия.

Армянские архипастыри, принимавшие доселе деятельное участие в прежних вселенских соборах, не могли явится на сей собор, потому что все пути к Халкидону для них преграждены были персами.

«ИЗЛОЖЕНИЕ ВЕРЫ» АРМЯНСКОГО КАТОЛИКОСА НЕРСЕСА IV ШНОРАЛИ (1165)

Мы исповедуем Всесвятую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, разделенных на три Лица и соединенных единой природой и Божественностью. Отец – нерожден и безначален, Сущий прежде времен; Сын – рожденный по природе от Отца, бесстрастен и бестелесен, Сущий прежде времен; Дух Святой – исходящий от Отца не порождением, подобно Сыну, но истекающий подобно потоку из источника; [и все это] постижимо лишь для Бога, но недоступно для понимания тварей.

(…) Во-вторых, один из Трех, Слово, Единородный Сын Божий, по воле Отца и Духа Святого, возвещенной архангелом Гавриилом, сошел во чрево Девы Марии, не покидая лоно Отца своего. Его Божественная природа безгранична; приняв часть крови честнейшей Девы из потоков Адама, он соединил ее со своей божественностью непостижимым и неизъяснимым соединением.

С другой стороны, мы согласны с теми, кто исповедует две природы, не разделенными, как по Несторию, и не смешанными, как по еретическим учениям Евтихия и Апполинария, но соединенными друг с другом неслитно и нераздельно. Например, у человека есть тело и душа; природы их различны, поскольку душа небесна, а тело земное, тело видимо, а душа незрима, тело мимолетно, а душа вечна, однако после их соединения о человеке говорят, что он обладает одной природой, а не двумя. И когда говорят, что у человека одна природа, не подразумевают при этом никакого смешения. В человеке мы видим не одну лишь душу или плоть, но их соединение; две природы неизъяснимым образом соединяются в ней друг с другом. Если бы это было не так, мы должны были бы видеть во Христе не две, но три природы, душу и тело, и одну божественную. Но, согласно святоотеческим писаниям, после соединения двойственность разделений исчезает. Таким образом, если под «единой природой» имеется в виду нераздельное и нерасторжимое единство, а не какое-то смешение или слияние, и о «двух природах» говорят как о неслитных, неизменных т нераздельных, оба эти утверждения находятся в пределах православия…

Вы писали о нас также, что, говоря о единой природе Христа, мы верим, что его человечество всецело поглощается его божественностью: подобно тому, как капля уксуса или меда исчезает, упав в море. Это совершенно противоречит истине. Вот наш ответ.

Мы уже говорили выше, что в ипостасном единстве человеческая материальная, телесная природа вовсе не превращается в невещественную и чистую природу Божью и не теряет своих размеров, как и чистая и бесплотная природа Божья, в соединении с природой плотской, не меняется и не утрачивает своей вечной простоты.

Уксус и мед, подобно воде и вину разрушаются, попадая в море. Божественное и человеческое соединяются совершенно иным образом; ибо когда уксус и мед соединяются вместе, они разлагаются из-за своей вещественности. Однако тело и бестелесное соединяются друг с другом, как не делают этого и человеческие душа и тело. Таким образом, если это верно для тварной природы, и столь же великолепно и чудеснее должно быть соединение природы и самого Творца с природой творения!

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Армянская апостольская церковь (самоназвание: «Единая Святая Вселенская Апостольская Православная Армянская Церковь«), антихалкидонитское сообщество с центром в Эчмиадзине преимущественно объединяющее армян

Исторический очерк

Сведения, относящиеся к древнейшему периоду истории Армянской Церкви, малочисленны. Основная причина этого заключается в том, что армянский алфавит был создан только в начале V века. История первых веков существования Армянской Церкви передавалась устно из поколения в поколение и лишь в V веке была зафиксирована письменно в историографической и агиографической литературе.

Ряд исторических свидетельств (на армянском, сирийском, греческом и латинском языках) подтверждают тот факт, что Христианство в Армении проповедовали святые апостолы Фаддей и Варфоломей, явившиеся, таким образом, основателями Церкви в Армении.

В I веке распространению Христианства в Армении способствовал ряд внешних и внутренних факторов. Так, например, в то время Христианство получило широкое распространение в соседних с Арменией странах: Каппадокии, Осроены и Адиабене, торговые, политические и культурные связи с которыми создавали благоприятные условия для распространения христианства в Армении.

Кроме того, в I-III веках Малая Армения политически являлась частью римской провинции Каппадокии, и вполне естественно, что христианство могло через Малую Армению распространяться в Великой Армении.

Важной предпосылкой к распространению христианства являлось существование в Армении еврейских колоний. Как известно, первые проповедники Христианства обычно начинали свою деятельность в тех местах, где находились еврейские общины. Так, апостол Фаддей, прибыв в Эдессу. остановился в доме некоего вельможи-еврея Тубии. Еврейские общины существовали в главных городах Армении: Тигранакерте, Арташате. Вагаршапате и др.

Евсевий Кесарийский упоминает о письме Дионисия, епископа Александрийского «О покаянии к братьям в Армении, где епископом был Меружан» (VI, 46. 2). Письмо датируется 251-255 гг. Таким образом, в середине III века в Армении существовала организованная и признанная Вселенскою Церковью христианская община.

В 301 царь Тиридат III провозгласил христианство государственной религией, отмежевавшись в религиозном отношении от сасанидского Ирана, стремившегося подчинить Армению. Первостепенную роль в принятии христианства сыграл Григорий Просветитель Армении, ставший первым католикосом Армянской Церкви (302-326). Об этом событии подробно рассказывается в рукописи на арабском языке датируемой X веком, она опубликована в записке Императорского Русского Археологического Общества (ИРАО) от 1904—1905 года [1].

В 303 был построен собор Эчмиадзин, ставший религиозным центром всех армян и местопребыванием верховного патриарха и католикоса всех армян (за исключением небольшого периода в XIV-XV вв.).

Догматические особенности Армянской церкви

Догматическое богословие Армянской церкви основывается на терминологии великих отцов Церкви IV-V веков: святителей Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Кирилла Александрийского и других, а также на догматах, принятых на первых трёх Вселенских Соборах: Никейском, Константинопольском и Эфесском.

В итоге было заключено, что Армянская церковь не приемлет постановления Халкидонского Собора по причине того, что Собор принял исповедание Римского папы святителя Льва Великого. Неприятие Армянской церкви в этом исповедании вызывают следующие слова:

В Армянской церкви используют формулировку святителя Кирилла, но не для исчисления природ, а для указания на неизреченное и нераздельное единение природ во Христе. Также используется изречение святителя Григория Богослова о «двух природах» во Христе, по причине нетленности и непреложности естеств Божественного и человеческого. По исповеданию Нерсеса Шнорали изложенному в «Соборном Послании Св. Нерсеса Шнорали Армянскому народу и переписка с императором Мануилом Комнином»:

Русский богослов конца XIX в. И. Троицкий, анализируя «Изложение веры» Нерсеса Шнорали, пришёл к следующим выводам.

В 1964 году в городе Орхус, Дания, начался диалог между богословами Православных и Древневосточных церквей. Стороны пришли к следующим выводам:

Диалог продолжается и поныне.

Церковная организация

Армяне, живущие в пределах Турции, подчинены Константинопольскому армяно-григорианскому патриарху, живущие же в пределах Персии, России и Армении состоят в ведении Эчмиадзинского патриарха. Этот последний патриарх считается главой всех армян григорианского исповедания и имеет титул католикоса. Главные основы иерархического устройства и управления Армяно-григорианской церкви аналогичны тем, что приняты в Православной Церкви.

Патриархи-католикосы (Эчмиадзинский католикосат)

Армянская церковь. В чем разница между православием и армянским христианством?

Армянская Церковь

Армянская церковь — одна из древнейших христианских общин. В 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Уже много веков между нами нет церковного единства, но это не мешает существованию добрососедских отношений. На прошедшей 12 марта встрече с послом Республики Армения в России О.Е. Есаяном, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Наши отношения уходят вглубь веков… Близость наших духовных идеалов, единая нравственная и духовная система ценностей, в которой живут наши народы, являются фундаментальной составляющей наших отношений».

Читатели нашего портала часто задают вопрос: «В чем различие между православием и армянским христианством»?

Протоиерей Олег Давыденков, доктор богословия, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных Церквей Православного Свято-Тихоновского Богословского Университета отвечает на вопросы портала «Православие и мир» о дохалкидонских церквях, одной из которых и является Армянская церковь.

В чем различие между православием и армянским христианством

— Отец Олег, прежде чем говорить об армянском направлении монофизитства, расскажите о том, что такое монофизитство и как оно возникло?

— Монофизитство — это христологическое учение, сущность которого состоит в том, что в Господе Иисусе Христе только одна природа, а не две, как учит Православная Церковь. Исторически оно появилось как крайняя реакция на ересь несторианства и имело не только догматические, но и политические причины.

Православная Церковь исповедует во Христе одно лицо (ипостась) и две природы – божественную и человеческую. Несторианство учит о двух лицах, двух ипостасях и двух природах. Монофизиты же впали в противоположную крайность: во Христе они признают одно лицо, одну ипостась и одну природу. С канонической точки зрения различие между Православной Церковью и монофизитскими церквами заключается в том, что последние не признают Вселенские Соборы, начиная с IV-го Халкидонского, который принял вероопределение (орос) о двух природах во Христе, которые сходятся в одно лицо и в одну ипостась.

Армянская Церковь. Монофизиты

Название «монофизиты» было дано православными христианами противникам Халкидона (сами себя они называют православными). Систематически монофизитская христологическая доктрина сформировалась в VI в., благодаря прежде всего трудам Севира Антиохийского(+ 538 г.).

— Отличается ли армянское направление монофизитства от других его видов?

— Да, отличается. В настоящее время существует шесть нехалкидонских церквей (или семь, если Армянский Эчмиадзинский и Киликийский католикосаты рассматривать, как две, де-факто автокефальных церкви). Древние Восточные церкви можно разделить на три группы:

1) Сиро-яковиты, копты и малабарцы (Маланкарская церковь Индии). Это монофизитство севирианской традиции, в основе которой лежит богословие Севира Антиохийского.

2) Армяне (Эчмиадзинский и Киликийский католикасаты).

3) Эфиопы (Эфиопская и Эритрейская церкви).

Армянская церковь в прошлом отличалась от остальных нехалкидонских церквей, даже сам Севир Антиохийский был анафематствован армянами в VI в. на одном из Двинских соборов как недостаточно последовательный монофизит. На богословие Армянской церкви значительное влияние оказывал афтартодокетизм (учение о нетленности тела Иисуса Христа с момента Воплощения). Появление этого радикального монофизитского учения связано с именем Юлиана Галикарнасского, одного из основных оппонентов Севира внутри монофизитского лагеря.

В настоящее время все монофизиты, как показывает богословский диалог, выступают с более-менее одинаковых догматических позиций: это христология, близкая к христологии Севира.

Говоря об армянах, следует отметить, что сознание современной Армянской церкви характеризуется выраженным адогматизмом. Если другие нехалкидониты церкви проявляют немалый интерес к своему богословскому наследию и открыты для христологической дискуссии, то армяне, напротив, мало интересуются собственной христологической традицией. В настоящее время интерес к истории армянской христологической мысли проявляют скорее некоторые армяне, сознательно перешедшие из Армяно-Григорианской церкви в Православие, причем, как в самой Армении, так и в России.

Армянская Церковь. Диалог

— Ведется ли сейчас богословский диалог с Дохалкидонскими церквами?

— Ведется с переменным успехом. Итогом такого диалога между Православными христианами и Древневосточными (Дохалкидонскими) церквами стали так называемые Шамбезийские соглашения. Одним из основных документов является Шамбезийское соглашение от 1993 года, которое содержит согласованный текст христологического учения, а также содержит механизм восстановления общения между «двумя семьями» Церквей через ратификацию соглашений синодами этих Церквей.

Христологическое учение этих соглашений имеет целью найти компромисс между Православными и Древневосточными церквами на основе богословской позиции, которую можно было бы охарактеризовать как «умеренное монофизитство». В них содержатся двусмысленные богословские формулы, которые допускают монофизитское толкование. Поэтому реакция в православном мире на них не однозначна: четыре Православные Церкви их приняли, некоторые приняли с оговорками, а некоторые принципиально против этих соглашений.

Русская Православная Церковь также признала, что эти соглашения недостаточны для восстановления евхаристического общения, поскольку в них содержатся неясности в христологическом учении. Требуется продолжение работы по устранению неясных толкований. Например, учение Соглашений о волях и действиях во Христе можно понять и дифизитски (православно) и монофизитски. Все зависит от того, как читающий понимает соотношение воли и ипостаси. Рассматривается ли воля, как принадлежность природы, как в православном богословии, или она усвояется ипостаси, что характерно монофизитству. Второе Согласованное заявление от 1990 года, которое лежит в основе Шамбезийских соглашений 1993 года, не дает ответа на этот вопрос.

С армянами же сегодня вряд ли вообще возможен догматический диалог, по причине отсутствия с их стороны интереса к проблемам догматического характера. После того, как в середине 90-х гг. стало понятно, что диалог с нехалкидонитами зашел в тупик, Русская Православная Церковь начала двухсторонние диалоги – не со всеми нехалкидонскими Церквями вместе, а с каждой в отдельности. В результате определилось три направления для двусторонних диалогов: 1) с сиро-яковитами, коптами и армянским Киликийским католикосатом, согласившимися вести диалог только в таком составе; 2) Эчмиадзинским католикосатом и 3) с Эфиопской церковью (это направление не получило развития). Диалог с Эчмиадзинским католикосатом не затрагивал вопросов догматических. Армянская сторона готова обсуждать вопросы социального служения, пастырской практики, различные проблемы общественной и церковной жизни, но к обсуждению догматических вопросов интереса не обнаруживает.

— Как монофизиты сегодня принимаются в Православную Церковь?

— Через покаяние. Священнослужители принимаются в сущем сане. Это древняя практика, так принимали нехалкидонитов и в эпоху Вселенских Соборов.

С протоиереем Олегом Давыденковым беседовал Александр Филиппов.

Читайте также:

Христианство в Армении

Краткий очерк истории Армянской церкви. Вероучение Армянской церкви

Содержание

«Обозрев таким образом главнейшие члены христианского учения, исповедуемые Армянской Церковью, мы видим, что эта Церковь, относительно вероучения, имеет разительное сходство с Церковью Православной. Мало того, она по своему вероисповеданию гораздо ближе к ней, чем другие церкви, каковы, например, римско-католическая и лютеранская, с которыми она не согласна в том же, в чем не согласна с ними и Церковь Православная. Но если Церковь Армянская так сходна в своем вероучении с Церковью Православной, то отчего же она не находится в общении и единении с нею?»

Епископ Псковский и Порховской

Дай, добрый товарищ, мне руку свою.

«Помню слова святого Златоуста: „Добрый пастырь-епископ во всякое время подвизается не меньше тысячи мучеников». И иду с твердым намерением всецело отдать свои силы на служение Богу, неустанно и неусыпно стоять на страже веры и Церкви, мужественно бороться с ее врагами и даже быть готовым, если бы пришло такое время, и пострадать за истину Христову, подражая тому великому первосвятителю Русской Церкви, коего священное имя дано мне в сане иноческом».

К служению такого накала готовил себя будущий Преосвященный Псковский и Порховской Гермоген, автор представляемых здесь двух статей. Высокие слова эти, выраженные совершенно «в духе христианского и иноческого самоотвержения», сказаны были им в речи Святейшему Синоду при его наречении. Иночество с именем Гермогена он принял 1-го сентября 1873 года; пострижение совершил епископ Ладожский Палладий.

Уже в октябре того же года Гермоген был хиротонисан во епископа Выборгского (с 1876 – епископ Ладожский), викария Санкт-Петербургской митрополии. На этой кафедре он состоял девять лет, наблюдая за преподаванием Закона Божия в светских учебных заведениях. В 1882 году Гермоген назначается на самостоятельную кафедру епископа таврического, а в марте 1885 года перемещается на кафедру епископа Псковского и Порховского, которую – с присущими ему «мудростью и добротой архипастыря» – возглавлял до самой своей блаженной кончины.

Скончался Преосвященный Гермоген 17 августа 1893 года в Санкт-Петербурге. В столицу был вызван он Высочайшим соизволением Государя Императора для присутствия в Святом Синоде, но здесь вскоре разболелся, а доктора определили тяжелую форму воспаления легких. Состояние здоровья Иерарха все ухудшалось, и за три дня до кончины совершено было таинство Елеосвящения и приобщен был Преосвященный Святых Таин.

«В лице новопреставившегося святителя псковского, – вспомнят товарищи в прощальном слове, – сошел в могилу человек необыкновенно доброй и кроткой души, делавшей ею другом и отцом всех труждающихся и огорченных».

Погребен Гермоген был в Исидорской Церкви Александро-Невской Лавры, за правым клиросом. Когда в 1932 году упраздняли Лавру, – во вскрытой могиле тело святителя Гермогена найдено было нетленным.

А до принятия иноческого образа была прожита им «во всяком благочестии и чистоте» другая жизнь, – жизнь полная тихих радостей, великих трудов и больших скорбей. «Сам пройдя чрезвычайно трудную школу жизни, в которой на его долю более выпадали отрицательные и скорбные стороны, он глубоко перечувствовал своей вдумчивой душой всю превратность нашей земной жизни, где все так непостоянно и непрочно, что для людей, неимущих упования, она поистине есть безутешная юдоль скорби и отчаяния. Поэтому только для христианина жизнь земная и имеет смысл».

Земная жизнь христианина Константина Петровича Добронравина (Гермогена) началась 21 февраля 1820 года. Родился он в слободе Московская Славянка Царскосельского уезда в семье священника Санкт-Петербургской епархии. Начальное образование получил в Александровском духовном училище, позже обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии. С окончанием в 1845 году Санкт-Петербургской духовной академии Добронравии получает степень магистра богословия и назначается в Московскую духовную семинарию профессором философии и латинского языка. И хотя преподавательская работа пришлась по душе молодому богослову, но пробыл Добронравии на этом посту недолго, только год – Промыслом Божиим определялся ему путь к иной цели. Но и «за этот краткий срок профессорской деятельности в нем очень ярко проявилась господствующая черта в характере – это сосредоточенность, глубокое мышление, усидчивость».

В октябре 1846 года Добронравии был рукоположен во священника и определен к церкви Волковского кладбища Санкт-Петербурга.

Нелегка служба кладбищенского священника. Множеству скорбей и горя являлся теперь отец Константин ежедневным свидетелем, пропуская чужую боль через свое сердце и свою душу. Но и на сем скорбном поприще не очерствела его душа, и здесь «он приложил особенное старание и все свое сердце к тяжелой кладбищенской службе, совершая ее всегда с искренним благоговением и полным вниманием к нуждам скорбящего ближнего».

В это время перенес отец Константин и личное горе, похоронив свою нежно любимую супругу.

«Много передумал он в это тяжелое время, искал утешения и в слове Божьем, и в отеческих Писаниях, и в беседах с мудрыми людьми. Чудные ему были видения и откровения свыше. Плодом этой усиленной духовной деятельности осталась весьма назидательная книжка, изданная им под заглавием: «Утешение в смерти близких к сердцу»».

Однако, сколь ни усердно было служение отца Константина при кладбище, звала его педагогическая кафедра, звал труд воспитателя, в котором видел он тогда свое главное призвание. И в 1854 году, по соизволению архипастыря, Добронравии определяется законоучителем 3-ей Санкт-Петербургской гимназии и настоятелем гимназической церкви. Здесь в полной мере раскрылись черты образованного, умного и доброго наставника молодежи. Оценив в нем педагогическую и научную силу, его смиренность и скромность, скоро начинают привлекать его и для исполнения иных дел: начальством назначается он членом комитета при Санкт-Петербургской Духовной Академии для издания книг духовно-нравственного содержания, штатным членом Санкт-Петербургского Комитета Духовной Цензуры, епархиальным членом правления Александро-Невского духовного училища. За тщательное исполнение всех этих обязанностей Добронравии был возведен в сан протоиерея.

Почти пятнадцать лет трудов было отдано Добронравиным делу нравственного воспитания и духовного о кормления учеников 3-ей Санкт-Петербургской гимназии. Казалось, жизнь уже немолодого пастыря гимназистов – состоялась, когда в 1869 году епархиальный съезд духовенства избрал протоиерея Константина в должность смотрителя Александро-Невского духовного училища. Непросто было ему, на пороге собственного пятидесятилетия, решиться на принятие новой должности. Непросто было расстаться с любимой гимназией и ее воспитанниками. Некоторое время колебался и медлил отец Константин, тем более что оставались затруднения и личного характера, связанные с устройством дочери. Однако долг совести, помощь товарищей и благословение доброго архипастыря, митрополита Исидора, «облегчили ему вступление на новый путь жизни, к которому вел его Господь». И в этой новой должности смотрителя Добронравии был столь же усерден, привычно тратил немало сил и трудов, привычно прилагал к делу свое большое и доброе сердце.

А еще через четыре года протоиерей отец Константин принял иночество с именем Гермогена.

Добрую память в виде печатных трудов духовно-нравственного содержания оставил по себе Добронравии. По службе его при гимназии и училище написаны были статьи и учебные руководства по литургике, догматическому богословию и патристике; очерки по истории христианской церкви, русской церкви и славянских церквей. Будучи большим знатоком церковной музыки, написал он и несколько произведений этой музыки, а также душеполезную книгу: «Вечерние беседы отца с детьми о пении при богослужении и о церковной музыке». Остался по отцу Константину и замечательный двухтомный сборник речей, дум, стихотворений: «Минуты пастырского досуга». Остался серьезный труд «Историко-статистическое описание Таврической епархии». Известно, что немало ценных исследований и о Псковской епархии хранилось в рукописях Иерарха.

Но совершенно особняком от других, «солидных и ценных печатных трудов», стоят две небольшие, но удивительно ясные и светлые статьи Добронравина: «Краткий очерк Армяно-Григорианской Церкви» 1 и «Вероучение Армянской Церкви», опубликованные в 1858 году в «Духовных беседах». Что подвигло отца Константина на труд скрупулезного изучения истории и догматики Армянской Церкви – неизвестно, но написаны статьи были в пору его работы в гимназии, а потому можно предположить, что заинтересовала его эта тема в процессе преподавания курса истории Христианской Церкви и подготовки учебника по этому предмету; сама работа была представлена Добронравиным как сочинение на соискание магистерской ученой степени. Тема была весьма актуальна и сама по себе ввиду недавнего (уже при жизни Преосвященного – 1828 г.) вхождения части Армении в состав Российской империи. Под благодатной сенью Российского скипетра теперь жил древний христианский народ, народ самобытной культуры и непростой, трагической истории. Народ, принявший в апостольской чистоте христианское вероучение, но, внезапно, в V веке отошедший от общего тела Греческого Православия. Армянская Церковь, не принявшая постановлений Четвертого (Халкидонского) Вселенского Собора, более того, анафематствовавшая его постановления на своих соборах, – оказалась вдруг в разводе с родными ей церквами, и все последующие предпринимаемые обеими сторонами попытки к примирению оставались, по злой воле, тщетными.

Добронравин ставил перед собою задачу понять: есть ли сие разъединение Церквей результат глубоких и непримиримых догматических противоречий, или здесь более следует винить череду горестных обстоятельств и недоразумений. Добронравину необходимо было разобраться и в настойчиво приписываемой армянам приверженности монофизитской ереси, как об этом толкуют и доныне иные серьезные исследователи. Или и тут виною – недопонимание и недосказанности. Добросовестный ученый, Добронравии ломает устоявшиеся в миру мнения, но останавливается недоуменно перед ответом на удивительно простые вопросы:

«Обозрев таким образом главнейшие члены христианского учения, исповедуемые Армянской Церковью, мы видим, что эта Церковь, относительно вероучения, имеет разительное сходство с Церковью Православной. Мало того, она по своему вероисповеданию гораздо ближе к ней, чем другие церкви, каковы, например, римско-католическая и лютеранская, с которыми она не согласна в том же, в чем не согласна с ними и Церковь Православная.

Но если Церковь Армянская так сходна в своем вероучении с Церковью Православной, то отчего же она не находится в общении и единении с нею. »

Отдадим должное отцу Константину, что он, в отсутствии на русском языке объемлющих трудов по догматике Армянской Церкви, не зная армянского языка, в короткой статье блестяще справился с нелегкой этой задачей, укрепив в сознании русских своих современников доброе отношение к своим новым подданным-единоверцам.

А сегодняшнему читателю, особенно читателю-армянину, следует помнить, что хотя и написаны представленные здесь статьи исследователем, с любовью и бережностью относящимся к армянской истории и армянскому вероучению, но все же – помним! – пером его водила рука священнослужителя, пусть и очень близкой к Армянской Апостольской, но все же иной Церкви – Русской Православной.

К годовщине кончины Гермогена из Пскова для почтения памяти покойного отправилась в Санкт-Петербург делегация во главе с настоятелем Псково-Печерского монастыря архимандритом Мефодием. В Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры Мефодий совершил божественную заупокойную литургию по святителю Гермогену, а по ее окончании панихиду по Преосвященному в почтенном присутствии псковского духовенства и столичных иерархов совершил наместник Александро-Невской Лавры архимандрит Исаия.

И, думается, вовсе не случайно и литургию, и панихиду по Гермогену почтил своим личным присутствием Его Высокопревосходительство Министр Народного Просвещения граф Иван Давидович Делянов.

Конечно, следует раньше другого помнить, что граф отдавал дань памяти одному из замечательнейших педагогов, чей подвижнический труд в деле серьезного улучшения церковного преподавания в светских школах как нельзя совпадал с последовательным и жестким курсом, проводимым самим министром. Конечно, Делянов отдавал дань архипастырю важнейшей кафедры Русской Православной Церкви – Псковской. Но. Но остается еще одно чувство; кажется, что Делянов – сам армянин по происхождению – пришел почтить и писателя Добронравина, чей труд по вероучению Армянской Церкви столь посодействовал взаимопониманию и сближению двух христианских народов.

Штрих к портрету. Думается, образ Константина Петровича Добронравина остался бы неполным, когда не вспомнили мы о его поэтическом даре. А ведь это ему принадлежат слова задушевного стихотворения «Дай, добрый товарищ, мне руку свою», – стихотворения, в полной мере отразившего в себе нежную и прекрасно-наивную душу Иерарха. Положенное на музыку князем Голицыным, оно долгие годы с любовью пелось семинаристами. Пусть не владел Добронравии навыками профессионального пиита, – верится, читатель не без пользы для души прочтет эти поэтические строки.

Житейское море

Дай, добрый товарищ, мне руку свою,

И выйдем на берег морской. Там спою

Я грустную песню про жизнь, про людей,

Про синее море, про шторм кораблей.

Ты видишь, как на море ветер всё рвёт?

Ты слышишь, как синее стонет, ревёт?

Вот волны, как горы; вот бездны кипят,

Вот брызги сребристые к небу летят.

И в море житейском, и в жизни людской

Бывают такие ж невзгоды порой;

Там буря страстей, словно море, ревёт,

Там злоба подчас, словно ветер, все рвёт;

Там зависти речи, как волны шумят.

И слёзы страдальца, как брызги летят.

вот в бездне исчез,

Вот снова поднялся, как мертвый воскрес.

Но ветр беспощадно ударил, рванул, –

И челн колыхаясь, в волнах утонул.

И в море житейском, и в жизни людской

Не часто ль встречается случай такой.

Там бьётся страдалец, как рыба об лёд:

Появится помощь, то всё пропадёт.

Там мучится бедный в борьбе одинок,

И часто он гибнет, как гибнет челнок.

Товарищ! Ты плачешь при песне моей.

Скучна эта песня; но истина в ней.

Что плакать, товарищ. Ты слёзы отри, –

На тихую пристань теперь посмотри.

Пусть ветер бушует, пусть море кипит,

Но в пристани тихой ничто не страшит.

Тут люди спокойны: бедам тем конец,

Которые на море терпит пловец.

А в море житейском, а в жизни земной

Где тихая пристань – святой

Сюда, мой товарищ, спешить нужно нам

Здесь в горе и нуждах, всегда благодать

Готова нам скорую помощь подать.

Что плакать, товарищ! Ты слёзы отри,

На светлое небо еще посмотри.

Ты видишь, как на море солнце горит,

И всем оно светит; добро всем творит –

И этим деревьям, и этой земле,

И этой былинке, растущей в скале?

И в море житейском, и в жизни земной,

Как солнце на небе, Творец всеблагой!

Он всем управляет; Он каждого зрит,

И всем за их слёзы блаженство дарит.

«Минуты пастырского досуга»

Краткий очерк истории Армянской Церкви

Какие же с этого времени в Церкви Армянской образовались разности от Православной Церкви Греческой, а вместе и Церкви Российской? На этот вопрос редко слышится полный и удовлетворительный ответ, а между тем он заслуживает величайшего внимания. Мы любим обращать внимание на древности; а Церковь Армянская есть одна из древнейших церквей. Мы любим обращать внимание на тех, которые находятся в ближайших сношениях с нами; а значительная часть армян входит теперь в состав нашего Отечества. Обратим же внимание наше сначала на вероучение, а потом на богослужение Армянской Церкви. Чтобы очерк вероучения и богослужения сделан был, по возможности, верно и беспристрастно, постараемся, сколько позволят средства, при составлении этого очерка руководствоваться такими сочинениями, которые написаны лицами, принадлежащими Церкви Армянской.

Свящ. К. Добронравии

Вероучение Армянской Церкви

Будет время, егда здраваго учения не послушают (2 Тим. 4:3).

Сии же, елика убо не ведят, хулят. ( Иуд. 10 ).

Армянская Церковь свято и твердо содержит все те догматы веры, которые определены и утверждены на трех первых Вселенских Соборах, и потому нет нужды излагать всё вероучение Армянской Церкви, а довольно остановить внимание только

1) на том, почему армяне отвергли и доселе отвергают Собор Халкидонский 25 ;

2) на том, как они исповедуют те догматы веры, которые утверждены на Халкидонском и последующих за ним Вселенских Соборах, не принимаемых ими, и

3) на тех истинах христианского учения, которые хотя и не были нарочито рассматриваемы Вселенскими Соборами, но во все времена были содержимы и исповедуемы Православною Церковью, и в извращении которых между тем обличали армян в то или другое время.

Первый вопрос будем решать на основании соборов, бывших в Армении в различные времена для рассуждения о Халкидонском Соборе; последние два вопроса – на основании:

1) определений тех же соборов;

2) свидетельств Отцов, прославляемых Армянскою Церковью, и

3) некоторых догматических сочинений армянских Богословов, каковы:

– соборные послания Патриарха Нерсеса 26 ;

– исповедание христианской веры Армянской Церкви, переведенное с армянского на русский язык Преосвященным Иосифом, Архиепископом армянским, Князем Аргутинским-Долгоруким, и

I глава

Соборов, бывших в Армении для рассуждения о Соборе Халкидонском, можно насчитать до шести. Все они рассуждали о нем неодинаково: одни в пользу, другие против него. Рассмотрим кратко каждый из них в хронологическом порядке, и по обозрении их выведем общее заключение: почему Армянская Церковь не приняла и доселе не принимает Халкидонского Собора?

Первый собор созван был в Вагаршабаде, или нынешнем Эчмиадзине, в 491 году. Армянский Католикос Пабкен, услышав неблагоприятный отзыв о Халкидонском Соборе, собрал армянских епископов в Вагаршабаде, и здесь на соборе прежде всего преданы были анафеме последователи Нестория и Барсумы 28 и заблуждения их, а вместе с тем и заблуждения евтихиан 29 ; потом прочитан был указ греческого императора Зенона, известный под названием Энотикон, где повторено было учение, утвержденное четырьмя Вселенскими Соборами, только учение Халкидонского Собора выражено было неопределенно, и выражения о двух естествах во Иисусе Христе умолчаны; указ этот одобрен и принят был армянами; и наконец здесь же единогласно отвергнут был Собор Халкидонский на том основании, что

1) будто бы сей Собор одобрил сочинение Феодора Мопсуестского и сообщников его, и

Последний, наконец, и самый знаменитый собор в Армении был в 1179 году в Громкле 43 при армянском Патриархе Григории Дха (юный). Самое приготовление к нему продолжалось около 14 лет (1165–1179) при Католикосах Григориев и Нерсесе Клаенском, которые в течение своего патриаршества не раз сносились с греческим императором Мануилом 44 и Святителями греческими касательно соединения церквей. Григорий Дха, по совещании со своим духовенством, отправил к императору Михаилу 45 послание, которым, между прочим, просил его о том, чтобы при рассуждении о соединении Церквей Армянской и Греческой – единогласие требовалось только в исповедании догматов веры, а разности в некоторых обрядах предоставлены были армянам на произвол. «Различные требования ваши, – писал Святитель, – отвращают некоторых у нас от восстановления мира по причине закоренелых привычек их. Кроме того, есть многие, с которыми мы не можем рассуждать, как с духовными, но как с мирянами. И сих, как младенцев, должны мы по слабости их питать млеком, а не настоящими яствами. Ради их-тο умоляем вас смягчить некоторые из предложенных вами статей, пока укоренится расположение к богоугодному делу».

Император со своей стороны отправил к Святителю Григорию ответное послание, в котором соглашался на доброе его желание и благоразумные меры, и предлагал ему составить для сего собор. В то же время и греческий Патриарх Михаил Анхиалий отправил к нему подобное послание. Архипастырь армянский созвал сначала небольшой собор из епископов, для предварительного совещания с ними, и потом отправил от себя послания во все пределы Армении к епископам, архимандритам и настоятелям монастырей армянских, приглашая их собраться в Громклу. Воля Архипастыря была скоро исполнена. Только немного нашлось духовных лиц, которые на предложение его отвечали так: «вы хотите соединить нас с теми, которых исповедание вреднее исповедания несториева: Несторий о разделении мыслил скрытно, а греки явно разделяют Иисуса Христа на два, от чего надлежало бы нам уклоняться». Но и эти немногие, получив от Григория новое послание, исполненное отеческой любви и пастырской ревности по вере, изъявили свое согласие на его предложение и отправили в Громклу от своего лица епископа Парсега из Ании 46 и несколько ученых архимандритов и иноков.

Таким образом вся Церковь Армянская в лице своих представителей собралась в Патриаршую Палату в апреле 1179 г.

Из этого краткого обозрения армянских соборов видно, что:

1) не все они, а только некоторые из них отвергали Халкидонский Собор, именно – соборы, созванные в Вагаршабаде, Дувине и Маназкерде; а соборы, бывшие в Карине, Ширакаване и Громкле изъявляли совершенную готовность на принятие сего Собора;

2) собор в Вагаршабаде, который в первый раз отделил Армянскую Церковь от Греческой, отверг Собор Халкидонский не злонамеренно, не по упорству, и не в защиту какой-либо ереси, а как бы невинно, отверг в том единственно убеждении, будто на этом Соборе утверждено учение Нестория, против которого Армянская Церковь всегда так сильно вооружалась, и, следовательно, отверг собственно не Собор, а учение, которое было совершенно чуждо и сему Собору. Убеждение это возникло у армян вследствие неправильного им донесения о деяниях сего Собора, как это видно из самого описания соборов и из свидетельств армянских и греческих писателей 49 ;

4) из обозрения армянских соборов видно вообще, что Армянская Церковь не столько отвергает, сколько принимает Халкидонский Собор; и, если она доселе в своих символических книгах считает только три Вселенских Собора, то потому, что в первых трех Вселенских Соборах она участвовала, а в Халкидонском не имела участия. По той же, без сомнения, причине она не признает и трех последующих Соборов: в них она также не принимала участия, – и потому они для нее как бы не существуют.

II глава

Как же Церковь Армянская исповедует те догматы, которые утверждены на Халкидонском и последующих за ним Соборах, а именно:

A. Догмат о двух естествах во Иисусе Христе.

Б. Догмат о двух волях и действиях в Иисусе Христе.

B. Догмат об иконопочитании.

О двух естествах во Иисусе Христе Православная Церковь учит:

1) что Иисус Христос имеет два естества: Божеское и человеческое, которые соединены в нем в одну Ипостась неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно; это учение направлено против лжеучения монофизитов;

3) что Божеское естество в Иисусе Христе не причастно страданию; это учение направлено против феопасхитов, учивших, будто во Христе вместе с телом страдало и Божество на кресте. Так ли исповедует это учение Церковь Армянская?

1) что в Иисусе Христе и по рождении Его от Пресвятой Девы Марии Божество, соединенное с человечеством, осталось I всецелым и неизменным;

Многие писатели причисляли армян также к аффартодокетам и феопасхитам, именно:

По учению Православной Церкви во Иисусе Христе «две естественные воли или хотения и два естественных действия неразлучно, неизменно, нераздельно и неслиянно», – и притом так, что «два естественных хотения не противные, но Его человеческое хотение последующее, и непротивостоящее или противоборствующее, паче же и подчиняющееся Его Божественному и всемогущему хотению». (Догм. 6 Всел. Соб.). Так ли этот догмат исповедует и Армянская Церковь?

Но мы не заметили, чтобы Отцы Армянской Церкви употребляли выражения: «во Христе две воли и два действия». Везде говорят они об этом неопределенно, выражая так: «воля Божеская и человеческая, действие Божеское и человеческое, двоякая воля». Эта неопределенность выражений, конечно, может возбудить мысль: не исповедуют ли армяне, что во Христе воля одна, но обнаруживается она двояко – то как воля Божеская, то как воля человеческая, и совершала действия то Божеские, то человеческие. Поэтому, во избежание недоумений и соблазна, следовало бы непременно принять и постоянно употреблять сии выражения: две воли и два действия в Иисусе Христе. Впрочем, нельзя не заметить, что Армянская Церковь не выражается таким образом о двух волях и двух действиях во Христе по той же, без сомнения, причине, по какой она не выражается определенно и о двух естествах во Христе, т.е. из опасения впасть в ересь Нестория, разделявшего Иисуса Христа на два лица.

По учению Православной Церкви, христианин должен почитать святые иконы и поклоняться им, но поклоняться не краскам и не дереву, а тем святым, которые на них изображены, представляя в своем уме присутствие их так, как бы он стоял пред лицом их. Исповедует ли – и так ли именно исповедует этот догмат Церковь Армянская?

Было время, когда армян упрекали и в том, что они не почитают никаких икон, кроме креста и Евангелия, и что епископы их даже анафематствуют тех, которые поклоняются св. иконам 89 (38). Но этот упрек мог падать только на некоторых армян, а отнюдь не на Церковь Армянскую. Вот что написал Нерсес Клаенский грекам: «дьявол у некоторых из слабоумных обществ наших посеял неуважение к св. иконам; но мы не только осуждаем такие общества, но и налагаем проклятие на тех, которые дерзают хулить св. иконы. Ибо мы сами, нося звание архиерея, приемлем и поклоняемся изображениям страстей Спасителя нашего, и чтим иконы всех святых по чину каждого» 90 (39). Войдите в храмы армянские в настоящее время – и вы увидите в этих храмах множество св. икон, которым воздается, как и в наших православных храмах, подобающая честь возжжением пред ними свечей и елея, курением фимиама, поклонением и лобзанием; войдите в жилища армян, – и там увидите св. иконы, которым воздается честь поклонением и возжжением елея.

В таком ли духе армяне исповедуют этот догмат, как исповедуют его православные? Удовлетворительный ответ на это можно слышать из уст Святителя армянского, Нерсеса Клаенского. Он говорит: «взирая на Богоносный крест, мы творим пред ним поклонение невидимому Богу, точно также и при образе Спасителя мы поклоняемся не веществу и краскам, но Иисусу Христу, яко образу невидимого Бога Отца. Мы чтим и славим также лики святых, коих почитаем посредниками и хадатаями пред Богом. Изображения и имена верных рабов Божьих должно чтить и уважать. Взирая на каждое из таковых изображений, мы должны подражать благим примерам их, помышляя о разных подвигах их ради истины. Ругающийся над оными не над веществом лика посмеивается, но над тем, которого Образ начертан: самого ли то Господа, или рабов Его» 91 (40). Следовательно, и образ почитания св. икон у армян согласен с учением Православной Церкви. С почитанием св. икон Армянская Церковь соединяет и почитание св. мощей 92 (41).

III глава

Остается обратить внимание нате истины христианского учения, которые хотя не были нарочито рассматриваемы Вселенскими Соборами, но постоянно исповедуемы были Вселенскою Церковью, и которые, однако ж, по известиям писателей, армяне или отвергают, или неправильно понимают. Сюда преимущественно относится:

1) учение о таинствах, и

2) о состоянии людей по смерти.

1) Относительно таинств упрекали армян в том, будто они

а) не признают всех семи таинств, именно не признают таинств миропомазания и елеосвящения,

б) не соединяют с ними благодатной силы 93 (42).

Но вот как Церковь Армянская учит о таинствах 94 (43).

Таинства – суть священные действия, учрежденные Богом, коими посредством чувственных знаков даруется достойно приемлющим сии таинства сила и благодать Божья. Таковых таинств семь: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, священство, брак и елеосвящение.

Крещение есть такое таинство, в котором тело верующего омывается водою с призыванием имени Всесвятой Троицы, и он возрождается в жизнь новую и вступает в состав верующих. Вещество сего таинства – вода; форма – призывание Св. Троицы; совершитель – священник или епископ.

Миропомазание есть такое священное действие, посредством которого верующему крестообразным помазанием св. миром дается внутреннее помазание Св. Духом, чрез что душа помазуемого укрепляется благодатью и утверждается в вере и любви к Богу и в соблюдении заповедей Его. Вещество сего таинства – св. миро; форма – слова при помазании; совершитель – епископ или священник.

Покаяние есть таинственное действие, чрез которое согрешивший и раскаивающийся христианин исповедует пред священником Богу грехи свои и с объявлением ему отпущения устами священника получает от Бога прощение во грехах по вере и по состоянию своему. Существо сего таинства – изустная исповедь и прошение об отпущении; форма – слова отпущения, произносимые священником; совершитель – епископ или священник.

Причащение есть такое священное действие, в котором под видом хлеба мы вкушаем тело Христово, а под видом вина – кровь Христову, в отпущение грехов и для наследования вечной жизни.

Брак есть такое таинственное действие, в котором жених и невеста по добровольному согласию молитвами и благословением священника сопрягаются взаимно во образ духовного союза Иисуса Христа с Церковью для рождения детей и воспитания их в христианстве.

Священство есть такое таинственное действие, в котором удостоенное лицо чрез рукоположение и молитвы епископа приемлет духовное право отправлять служение в церкви и совершать таинства.

Елеосвящение есть священное действие, в котором священник, благословенным елеем с возложением руки помазуя больного, молится над ним, прося Бога о возвращении ему здравия и оставлении грехов.

Значит, Армянская Церковь учит о таинствах в общих чертах согласно с Православною Церковью, хотя и имеет некоторые особенности, например, в причащении – пресный хлеб и вино, нерастворенное водою, и другие, которые будут указаны в своем месте.

Православной Церкви, – но об этом учении и помину нет. Значит, если была, или даже есть подобная мысль между армянами, то это – мысль частных лиц, а не учение Армянской Церкви.

Обозрев таким образом главнейшие члены христианского учения, исповедуемые Армянской Церковью, мы видим, что эта церковь, относительно вероучения, имеет разительное сходство с Церковью Православной. Мало того, она по своему вероисповеданию гораздо ближе к ней, чем другие церкви, каковы, например, римско-католическая и лютеранская, с которыми она не согласна в том же, в чем не согласна с ними и Церковь Православная. Так, Церковь Армянская не разделяет мыслей своих с церковью римско-католической ни касательно исхождения Св. Духа от Отца и Сына, потому что она исповедует исхождение Его от одного Отца; ни касательно учения о видимой главе Церкви, потому что Католикос ее не признавал и не признает ни других (за что паписты не раз укоряли армян), ни себя видимою главою Церкви Вселенской, а признает одну невидимую Главу – Иисуса Христа; ни касательно индульгенции, которых она никогда не знавала и не знает; ни касательно чистилища (за что не раз также упрекали ее паписты). Еще более не согласна она с лютеранами. Именно не согласна с ними:

1) в учении об источниках христианского вероучения, потому что, кроме священного писания, она за источник вероучения принимает и священное предание 96 ;

2) в учении об иконопочитании, как это мы уже видели;

3) в учении об оправдании человека, потому что она учит, что «исповедание веры есть основание Божественного храма в нас. Дела же благие суть здание, возведенное на сем основании: как одного основания палат недостаточно для жительства, а должны привзойти к основанию еще стены, кровля и другие принадлежности; так и одной веры без дел недостаточно, чтобы кто-нибудь мог себя самого создать в храм Божий. И как голова без тела не может иметь жизненности, равно и тело без головы, так и вера без дел, и дела без веры одинаково мертвы» 97 ;

4) в учении о таинствах, потому что признает семь таинств;

6) в учении о молитве за умерших, которую лютеране отвергают, – потому что Армянская Церковь ежедневно воспоминает умерших на Литургии, и, кроме того, для поминовения их назначает особые дни 101 ;

7) в учении о призывании святых в молитве и пр.

Не упоминаем о других менее значительных обществах христианских, возникших из общества лютеран.

Но если Церковь Армянская так сходна в своем вероучении с Церковью Православной, то отчего же она не находится в общении и единении с нею? Причиною этого странного и горестного явления частью:

1) сами армяне, а частью 2) те, которые писали об армянах.

2) При чтении различных сочинений об армянах нетрудно заметить, что большей частью писали о них или мимоходом, или ограничивались внешним их бытом, не касаясь внутреннего состояния церкви, или описывали церковь их поверхностно. Обличая армян в каких-нибудь заблуждениях, писатели нигде не ссылаются собственно на учение Армянской Церкви, а излагают оные или положительно как факт несомненный, или выводят произвольные заключения из каких-нибудь обычаев армян. Одни писали об армянах только по слухам; другие повторяли о них почти из слова в слово сказания предшествующих писателей; иные, наконец, брали сведения об армянах из отзывов и сказаний людей неправоверующих, которых встречали в Армении. Что удивительного, если такие писатели распространяли отзывы и мнения об Армянской Церкви весьма поверхностные, односторонние и несправедливые?

Заключаем наше обозрение вероучения Армянской Церкви словами Апостола: сии убо, елика неведят, хулят, – словами, которые приложимы и к армянам, по неведению охулившим и осудившим Собор Халкидонский, и ко многим писателям об армянах.

Название Армяно-Григорианская Церковь появилось после вхождения Армении в состав России и принятая Устава Армянской Церкви (1836). Этим названием подчеркивались особые заслуги и отдавалось особое почтение Святому Григорию, Просветителю Армении. Правильное название – Армянская Апостольская Церковь. В этой связи редакция сочла возможным изменить заглавие первой статьи на нейтральное: «Краткий очерк истории Армянской Церкви».

Династия Арсакидов получила свое начало в Армении от парфянского Царя Арсака VI (или Митридата 1-го), покорившего Армению, и продолжалась около 6 столетий (149 г. до Р. Хр. – 428 г. по Р. Хр.).

Едесс (Едесса, Эдесса, Орфа, Ур Халдейский) – город в западной Месопотамии на Евфрате, резиденция царя Авгаря (царь Абгар из династии Аршакидов или Аршакуни). С III в. подвластна Риму.

Здесь и далее в сносках приведены примечания редакции·, авторские примечания (в тексте указаны цифрами в круглых скобках) – в конце каждой статьи.

Подробнее о переписке Иисуса с царем Авгарем и о присылке ему Спасителем Нерукотворного Своего Образа, см.: Евсевий Памфил. «Церковная история», Мовсес Хоренаци. «История Армении», Леонид Денисов. «История Нерукотворного Образа Спасителя».

Евсевий. История, кн. 1. гл. 13. Четьи-минеи. Августа 21 ч. – Historia Movs. Chorenensis lib. 2. cap. 32 et 33.

Авгарь причтен Армянской Церковью к лику святых.

См. Четьи-минеи 11 и 19 Июня, – и ист. Ник. Калл. кн. II, гл. 40.

См. Опыт начертания истории армянского царства, соч. Арзановых, стр. 35 и 97. История христианства в России, соч. архимандрита Макария, стр. 122.

Св. Григорий, сын Анака и Окоге, родился в 257 г. в гор. Вагаршабаде. Подробности о нем можно читать в Четьи-минеи под 30 ч. Сент, и в сочинении: Опыт начертания истории армянского царства, Арзановых; стр. 109.

Кесария – Мазака, митрополия Каппадокии, области Малой Азии, на границе Армении и Киликии; просвещена в III и IV веках.

Тирдат, супруга его Ашхена и сестра его Хосровидухта причтены Армянской Церковью к лику святых. Причтены к лику святых не только сам Григорий, но также сыновья и внуки его: Аристакес, Выртанес, Ускан, Григорис и Даниил. См. месяцеслов Армянской Церкви.

Традиционно признаваемая дата: 301 год. Впрочем, существует разброс мнений (от 301 до 314).

См. Ист. Созом. кн. II, гл. 8. Опыт начертания истории армянского царства Арзановых, стр. 109 – III. Histor. Clem. Galan. Armena ecclesiast. el politica, p. 9–28.

Эчмиадзин (с арм. – сошествие Единородного), монастырь около Еревана, на месте древнего Вагаршабата. Считается, что Кафедра Армянских Первосвятителей утвердилась здесь с 303-го года. В настоящее время в Первопрестольном Святом Эчмиадзине находится Верховная кафедра Армянской Апостольской Церкви, которую с 1999 г. возглавляет Католикос Всех Армян Гарегин II.

Никейский Собор (при Константине Великом) – осудил арианскую ересь, отвергающую божество Иисуса Христа и Духа Святого и их Единосущие с Отцом. На этом Соборе был составлен и принят Символ веры до седьмого члена включительно.

Histor. Armen, eccles. et polit. Clem. Galani, p. 38.

Константинопольский Собор (при Феодосии Великом), подтвердил никейский символ и добавил к нему новых пять членов, прежде всего о Св. Духе и о Его равенстве и единосущии с Отцом и Сыном. Участие Нерсеса Великого в этом Соборе – спорно.

Histor. Armen, eccles. et polit. Clem. Galani, p. 92.

Ефеский Собор (при Феодосии II младшем), осудил несторианскую ересь, утверждавшую, что Иисус Христос не есть истинный Бог, а только человек, спасающий наставлениями и примером праведной жизни. Отказывались называть Марию Богородицей, но Христородицей, ибо «невозможно Богу родиться от человека».

Феодор Мопсуэстский (ок. 350–428), сирийский богослов, епископ Мопсуэстии крепости в Киликии. Несторианец. Учил, что Христос не был изъят от внутренних искушений и борьбы страстей. Его сочинения осуждены на V Вселенском Соборе.

Диодор – с 378 г. епископ Тарса (город в Киликии). Приверженец несторианства.

Collect, consiliorum Mausi, T. V, p. 422–432. Послание св. Прокла напечатано в: «Христианские Чтения», 1841 г. I. 351.

Ефтихий – архимандрит Константинопольский. С александрийским патриархом Диоскором, полемизируя с несторианами, впали в другую крайность – монофизитство. Оба осуждены IV Вселенским Собором (451) в Халкидоне.

Редакция считает недопустимым внесение купюр в авторский текст.

Вселенский Собор в Халкидоне (город на Босфоре) осудил монофизитство, защищаемое на Соборе константинопольским архимандритом Евтихием и патриархом Александрии Диоскором.

Послания сии изложены в книге под заглавием: «Исторические памятники вероучения Армянской Церкви», переведенной с армянского на русский язык госп. Худобашевым.

Книга эта на армянском языке.

Несторий – епископ Константинопольский (428–431). Опровергнутый Св. Кириллом Александрийским и папою Целестином, был осужден и низложен на III Вселенском Соборе. Его еретическое учение, развитое в школах Едессы и Низибии, утвердилось у его последователей – несториан. (см. прим. 8 на стр. 15). Умер в Фиваиде в 436 г. О Барсуме – см. авторское прим. (10) к наст. статье на стр. 44.

монофизиты, последователи Евтихия и Диоскора, учивших, что в Иисусе Христе было только одно естество – Божеское, а человечество Его растворилось в Божестве. Осуждены на Халкидонском Соборе.

История Михаила Чамчьяна, изданная на армянском языке в Венеции в 1786 г., т. 2, стр. 225–227.

Дувин или Тевин – Двин, город в Армении. Кафедра Армянского Католикоса здесь находилась с VI по IX века. В 894 г. разрушен землетрясением.

История Михаила Чамчьяна, Т. 2, стр. 306–308, 498–499. О нем же упоминает Галан в Histor. arm., p. 80 и Димитрий, митрополит Кизикии в Biblioth. max. Patrum, t. XII, p. 815; только полагают его при патриархе Нерсесе, а не при Аврааме.

Карин – Эрзерум, в верхней Армении близ Евфрата, некогда резиденция Армянского Католикоса. В 11-м веке был взят турками-сельджуками, в 1517 г. – туркам и османами.

Ираклий (575–641), византийский император армянского происхождения (в родстве с родом Аршакидов). В труднейшее для Византии время победил персидского царя Хозроя и возвратил «из плена» Крест Христов в Иерусалим; поддерживал монофелитов, еретически учивших, что в Иисусе Христе, при двух естествах, была только одна божественная воля.

История Михаила Чамчьяна, Т. 2, стр. 328–330, 535–541; также: Histor. Arm. Clem. Galani, p. 247–249; и Biblioth. max. Patrum, t. XII, p. 816, – где, впрочем, собор полагается не в Карине, а в Феодосиополе; но обстоятельства собора одни и те же.

Маназкерд – город на северо-востоке Турции, севернее озера Ван.

История Михаила Чамчьяна, Т. 2, стр. 350 и 351. Также Histor. Arm. Clem. Galani, p. 261 et caet.

Ширакаван – Ширагван, Ширак, бывш. Еразхавор (Эраскаворс).

Святитель Фотий – Патриарх Константинопольский (858–867 и 877–886 гг.), видный церковный и политический деятель. При нем обострились разногласия между Восточной и Западной церквями, приведшие к взаимному отлучению Патриарха и Папы («Фотианская схизма»). Умер в опале. Причислен Православной Церковью к лику Святых. В своем «Окружном послании» (867 г.) Фотий неоправданно оптимистично поспешил объявить о воссоединении Греческой и Армянской Церквей: «Ибо и жители Армении. дерзко относящиеся к истинной проповеди благочестия. обрели силы оставить столь великое заблуждений». На самом деле, армяне, осудив основоположников монофизитства, тем не менее не приняли постановлении Халкидонского Собора. Знаменательно, но именно на страницах «Окружного послания», в письменных источниках впервые «встретились» два народа: армянский, возвращающийся (по мнению Фотия) в лоно Греческой Церкви, и русский, выходящий из мрака истории и язычества: «. многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, тот самый. народ Рос. ныне и они переменили языческую и безбожную веру. на чистую и неподдельную религию христиан». Интересно, что это сообщение о крещении Руси более чем на сто лет старше официально чтимого крещения Руси Св. Владимиром (988).

яковиты – монофизиты, последователи сирийца Якова (Иакова) Барадея, поборники евтихианского учения.

История Михаила Чамчьяна, Т. 2, стр. 681–685 и 687.

Громкла (Ромкла, hРомкла) – город между Арменией и Киликией; в XII веке центр Армянской Церкви.

Мануил Комнин, византийский император (1143–1180). Латинофил, мечтал восстановить единую Римскую империю, заключив унию с Западной Церковью.

Неясно. Возможно, ошибка: либо имеется в виду император Мануил, либо Патриарх Михаил. Скорее первое, так как ниже говорится об ответном послании императора.

Анн – столица Анийского царства. Экономический, политический и культурный центр Малой Армении.

История Михаила Чамчьяна, Т. 3, стр. 111–139. Histor. Arm. Clem. Galani, pag. 422–479. Послания сии с подписью армянских Святителей можно читать в книге под заглавием: «Исторические памятники вероучения Армянской Церкви», – переведенной с армянского на русский язык госп. Худобашевым. 1847 г. стр. 248–276. Госп. Худобашев, которому мы весьма много обязаны в своих исследованиях об Армянской Церкви, большую услугу оказал и для армян, и православных переводом сей книги на русский язык: здесь подробно изложена любопытная переписка Армянской Церкви с Греческою в XII веке, – и потому нам в своих исследованиях нередко придется указывать на эту книгу.

Вступившему на престол двенадцатилетнему Алексею 11 Комнину едва ли было пол силу привести в исполнение планы отца: в разгоревшейся борьбе за власть он был вскоре тайно задушен своим родственником Андроником.

По мнению одних ложно донес армянам о Халкидонском Соборе некто Иаков Сириянин (Histor. Niceph. lib. 18, с. 53. – Collect, consiliorum Mausi, t. 25, pag. 1190); по мнению других – некто Барсума (Mosheim, hist, eccl., Т. 1, pag. 530); оба – монофизиты.

Histor. Arm. Clem. Galani, pag. 303–304.

История Михаила Чамчьяна, т. 2, стр. 351.

ересь докетизма не признавала Христа истинным воплотившимся человеком, а учила, что все Его видимые человеческие действия являются кажущимися.

аффартодокеты (афтартадокеты), последователи епископа галикарнасского Юлиана; учили, что по Своей природе нетленное тело Христа испытывало человеческие чувства (голод, жажду, боли) не на самом деле, а только по воле Отца.

См. Maxim, biblioth. veter. Patrum, 1.19, p. 202. Hist. Niceph., lib. 18, c. 53,54. Alphonsii de Castro haeres, lib. 1, p. 264–266. Annal. eccles. Baron, t. 6, p. 428. Centur. Magdeb., c.5, p. 127. Theolog. cursus compl., t. 5. de armeniis и мн. др.

История Михаила Чамчьяна, т. 2, стр. 685 и далее.

Арий – пресвитер Александрийский, основатель арианской ереси, осужденной на I Вселенском Соборе (см. прим. 6 на стр. 15). После возвращения из ссылки получил в заведывание одну из константинопольских церквей, но внезапно, в 335 г.. скончался.

Македоний – епископ Константинопольский с 365 г. Осужден II Вселенским Собором за не вменение Божества Святому Духу.

Павел Самосатский – епископ Антиохийский с 260 г. Отвергал божество Сына Божия. за что был отлучен от Церкви Антиохийским собором.

Исторические памятники вероучения Армянской Церкви Худобашева; стр. 260.

Исторические памятники вероучения Армянской Церкви, стр. 261, 268.

Там же, стр. 15; подобное стр. 125, 178.

Исповедание Армянской Церкви армянского архиепископа Иосифа, князя Аргутинского-Долгорукова, стр. 44, 45, 54, 62.

Армянский архиепископ Михаил Саллантьян в сочинении: «Христианское вероучение православной Церкви Армянской». 1831 г., стр. 48–60.

Армян традиционно и почти безоговорочно относят к монофизитам (монофиситам) и в наше время. Чтобы убедиться в этом достаточно открыть любую энциклопедию: «Армянская Апостольская Церковь, одна из древнейших христианских церквей, придерживается монофиситского направления христианства». Приведенная дефиниция взята из специальной энциклопедии «Народы и религии мира», выпущенной в Москве в 1998 г. То есть вполне современное и профильное издание. Все другие энциклопедические словари повторят это определение чуть ли ни слово в слово. Однако, подавляющее большинство армянских священнослужителей (вплоть до Католикоса!), станет отрицать принадлежность Армянской церкви к монофиситству (например, Католикос Гарегин I (1995–99): «. Армянская Церковь никогда не была. монофизитской в смысле монофизитства Евтихия»).

евхаристия (с греч. благодарение) – Таинство причащения, в котором верующий для жизни вечной вкушает, под видом хлеба и вина, Тело и Кровь Христову.

В этом может убедиться всякий собственным наблюдением над армянами; в этом же уверяют других и армяне, хотя многие утверждают, что армяне молятся двуперстным крестом и что от них будто бы заимствовали обычай и наши раскольники через еретика Мартина, который, надобно заметить, хотя и выдавал себя за армянина, как выдавал и за родственника константинопольского Патриарха, учил однако многому такому, чего армяне никогда не принимали.

См. исповедание Армянской Церкви архиепископа Иосифа Аргутинского-Долгорукова, стр. 14.

Никейский символ, вернее, никео-константинопольский Символ веры – 12-тн членное краткое и точное изложение вероучения. В уточнениях отвечает на вопросы церковных споров, приводивших к церковным смутам, расколам и ересям. Принят на I и II Вселенских Соборах (отсюда и название Символа) и более не изменялся в соответствии с седьмым правилом III Вселенского Собора, запретившего вводить в него новые вероопределения. На русском (вернее, на церковно-славянском) Символ веры читается так:

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9. Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11. Чаю воскресения мертвых, 12. и жизни будущаго века. Аминь.

Символ веры Св. Афанасия Александрийского, не отвергаемый Православной Церковью.

Исторические памятники вероучения Армянской Церкви, стр. 136, 137, 188, 224.